1. 柑橘(Citrus)栽培の基礎知識:種類・適地・気候条件

日本における主要品種とその特徴

日本は世界有数の柑橘大国であり、地域ごとの風土や気候を活かしてさまざまな品種が栽培されています。中でも最もポピュラーな「温州みかん」は、甘みと酸味のバランスに優れ、種が少なく手で簡単にむけることから、幅広い世代に親しまれています。ほかにも、「せとか」や「紅まどんな」といった高糖度・高付加価値の品種、「はるか」や「しらぬい(デコポン)」などの新品種も人気を集めています。

これらの品種は、栽培特性、果実の大きさ、糖酸比、耐病性などが異なり、それぞれに最適な育成条件や管理方法があります。品種選びは収益性に直結するため、地域の特性を考慮しながら、栽培目的に合った品種を選定することが重要です。

柑橘(Citrus)栽培に適した土壌と気候条件とは

柑橘類は亜熱帯〜温帯の気候を好み、特に日照量が豊富で、冬季の寒さが厳しくない地域での栽培が適しています。日本では、静岡・愛媛・和歌山などの沿岸地域や瀬戸内海気候が特に好適とされています。年間平均気温が15℃〜18℃程度、年間降水量が1200mm〜2000mm前後が理想とされ、霜や強風を避ける地形が望ましいとされます。

また、柑橘が健全に育つには水はけのよい土壌が必要不可欠です。通気性と保水性を兼ね備えた壌土や砂壌土が理想的で、pHは5.5〜6.5が適しています。酸性に偏りすぎると根の吸収障害を起こしやすくなるため、土壌改良や定期的な石灰の施用が効果的です。

地域による品種選定の考え方

日本は南北に長く、また標高差や風の影響など多様な微気候を有しているため、地域ごとに栽培に適した柑橘品種が異なります。例えば、九州や四国では早生品種や高糖度品種の栽培が盛んで、寒冷地では耐寒性のある「青島温州」などが選ばれる傾向にあります。

また、標高や斜面の向きも重要です。南向き斜面は日照に優れるため糖度が上がりやすく、斜面栽培は水はけのよさや霜害回避にも有利です。一方で風害や作業の難易度が増すため、防風ネットや栽培体系の工夫が求められます。

さらに、品種選定では収穫時期の分散も重要な観点です。早生・中晩生・晩生を組み合わせて栽培することで、出荷時期を長く確保し、収益の安定化を図ることが可能です。

2. 苗木から始める柑橘(Citrus)づくり:品種選びと植え付けのコツ

優良苗の見分け方と入手方法

柑橘栽培のスタートは、健全な苗木の選定から始まります。苗の質は、今後の生育や収量、果実品質に直結するため、決して妥協できません。理想的な苗は、太さが均一で、根元から先端までまっすぐ育っているもの。接ぎ木部分(台木と穂木の継ぎ目)がしっかり癒合しており、ぐらつきや変色がないかも確認しましょう。

葉の色も健康状態を示す重要な指標です。濃い緑色でツヤがあり、病斑や虫害の痕がないことが望まれます。また、根の状態も可能な範囲で確認し、白く張りのある根が多数見られる苗がベストです。

苗の入手先としては、地域の農業試験場の指定苗木店や信頼のおける農業資材店を選ぶのが基本です。品種によっては、育成者権や商標登録があるため、指定生産者しか取り扱えない場合もあります。産地のJAや柑橘研究機関などと連携し、適正なルートで仕入れましょう。

植え付けの時期・間隔・定植方法

柑橘の苗木は、春(3月下旬~5月上旬)または秋(9月中旬~10月)に定植するのが一般的です。特に春植えは、苗が活着しやすく、その後の気温上昇とともに根がしっかり張るため、初心者にもおすすめです。秋植えは夏の猛暑を避けられますが、寒冷地では冬越しに注意が必要です。

植え付け間隔は、樹冠の広がり方や管理方法(露地・棚・鉢植えなど)によって異なります。例えば露地栽培では、5m × 5m、あるいは4m × 6m程度の間隔が一般的で、将来的な管理作業や収穫機械の使用も見越したスペース設計が必要です。

定植時は、深植えを避け、接ぎ木部が地面より5cm以上高くなるように植えることが大切です。根鉢を崩さず、穴の底に完熟堆肥や有機質肥料をすき込んでおくと、初期成育が良好になります。定植後はたっぷりと灌水し、支柱で固定して風による揺れを防ぎましょう。

定植後の活着を良くするための初期管理

苗木が定植後しっかり根付く(=活着する)までの期間は、特に丁寧な管理が求められます。活着を促すためには、水分管理・除草・施肥の三本柱が基本です。

まず、水切れは活着不良の最大要因です。土壌が乾燥しやすい立地では、こまめな水やり(週1〜2回程度)を心がけましょう。ただし、過湿も根腐れを招くため、土壌の状態を確認しながら調整が必要です。

除草は根の呼吸や水分吸収を妨げるため、こまめに行います。苗の周囲にマルチング(敷き藁や黒マルチ)を施すことで、雑草の抑制と保湿効果が期待できます。

また、定植直後は肥料を控えめにします。最初の2~3週間は、根の発育を優先し、その後に緩効性の肥料を少量施用するのが理想です。葉面散布などで栄養を補う方法もあります。

さらに、**害虫(特にアブラムシやハモグリバエ)**による新芽の被害を防ぐため、防虫ネットや予防的な防除も行いましょう。葉が展開し始め、株全体に張りが出てくれば、活着のサインです。

3. 枝と根で差がつく:整枝・剪定・根域制限の基本

柑橘栽培において「木をどう育てるか」は、収量・品質・作業効率を左右する重要なポイントです。特に枝の整え方(整枝)と剪定、そして根の伸び方を管理する“根域制限”は、初心者とベテラン農家で差が出やすい技術でもあります。ここでは、樹形づくりから根の管理まで、果実の質を引き出すための基本と応用を解説します。

樹形づくりと収量の関係性

柑橘の樹形は、果実の着き方と直結します。理想的な樹形とは、枝がバランス良く広がり、日光が全体に当たる構造です。日照は光合成を促進し、糖度の高い果実づくりに欠かせない要素。そのため、枝が混み合いすぎたり、樹冠の内部が暗くなっていると、果実の色づきや味が劣るだけでなく、病害虫の温床にもなりかねません。

基本的な樹形としては「開心自然形(かいしんしぜんけい)」が多く用いられます。これは、主枝を3〜4本放射状に広げ、樹の中心部に光が入るように仕立てる方法です。風通しや作業性にも優れ、着果のバランスも取りやすいため、多くの品種で採用されています。

年齢別の剪定方法とポイント

剪定は、木の成長をコントロールし、良質な果実を安定して得るための技術です。ただし、剪定は「切れば良い」というものではなく、年齢や生育状況に応じた“目的と加減”が必要です。

・若木(1〜3年目):骨格となる主枝の形成が目的。枝を間引きながら、将来的な樹形を意識して整枝します。無理に実を成らせず、樹勢の強化を優先。

・成木(4〜10年目):収穫重視の剪定。混み合った枝を間引く「間引き剪定」と、伸びすぎた枝の先端を切る「切り戻し剪定」を併用します。日当たりの改善や着果のバランスを調整しつつ、隔年結果(年によって実の付き方が変わる現象)を防ぐ工夫も必要です。

・老木(10年〜):樹勢が落ちてくるため、更新剪定で新しい枝を育てながら徐々に若返らせます。勢いの良い新梢を残し、古い枝を思い切って落とすことも重要です。

剪定のタイミングは冬(休眠期)が基本ですが、夏場軽剪で徒長枝を抑えると、病害虫の抑制や風通しの改善にもつながります。

地植え・鉢植えにおける根の管理技術

柑橘は地上部と同様に、地下の根の環境も収量・品質に大きく影響します。特に過湿や根詰まりは、生育不良や果実の裂果・小玉化の原因となるため、定期的な根の管理が欠かせません。

・地植え栽培の場合:根の張りすぎや肥料の流亡を防ぐために、「根域制限栽培」という方法があります。これは、根が広がりすぎないように遮蔽資材(例:不織布、プラスチック板)を埋め込んだり、埋設タンクに植えたりして根の成長範囲をコントロールする技術です。これにより、肥料効率が高まり、コンパクトでも収量が安定するというメリットがあります。

・鉢植え栽培の場合:根詰まりが早く進むため、2〜3年に1度は植え替えを行い、古根を軽くほぐす作業が必要です。根鉢を崩しすぎると活着不良になるため、下半分程度の土を落とすようなイメージで行うと良いでしょう。

また、根の呼吸を助けるために、**通気性の良い土壌(軽石や腐葉土をブレンド)**を使用することも大切です。水やりの際も、常に湿った状態を避け、土の乾き具合を見ながら調整しましょう。

4. おいしさを育てる:施肥設計と土づくり

柑橘の「おいしさ」を引き出すには、適切な施肥と健全な土づくりが欠かせません。糖度や酸度、香り、食感など、消費者が感じる品質の多くは、見えない土の中で決まると言っても過言ではありません。ここでは、肥料の基本的な考え方から、土壌分析を活かした精密な施肥設計まで、柑橘の栽培技術を支える「土と肥料」の知識を解説します。

肥料三要素(N・P・K)の役割と施用タイミング

果樹の肥培管理の基本は、「窒素(N)・リン酸(P)・カリ(K)」という三大要素をバランスよく与えることです。柑橘栽培における各要素の主な役割は以下の通りです。

- 窒素(N):葉や枝の成長を促し、全体の樹勢を高める。過剰に与えると樹が徒長し、着果や果実品質の低下につながる。

- リン酸(P):根の発育や花芽の形成を助け、着果数や果実の発育を安定させる。

- カリ(K):果実の肥大や糖分の蓄積、病害への抵抗性を高める。特に甘さのある果実づくりに欠かせない要素。

これらの成分は、年間の栽培サイクルに合わせて、適切な時期・量で施用することが重要です。たとえば、窒素は春先にしっかりと与えて枝葉を伸ばし、夏以降は控えることで糖度の高い果実を目指します。

施肥のタイミングは、一般に「元肥(春)」「追肥(夏)」「秋肥」の3回に分けて行われます。果実の収穫時期や樹齢によって配分を調整することで、無駄を省きつつ最大限の効果を引き出せます。

有機質と化成肥料の使い分け

柑橘栽培では、有機質肥料と化成肥料を組み合わせる「併用型施肥」が推奨されます。有機肥料(堆肥、油かす、魚粉など)は土壌の微生物を活性化させ、根張りを良くする作用があります。一方、化成肥料は即効性に優れ、目的の成分を必要な量だけ与えることができます。

有機肥料の代表である堆肥は、施用によって土壌の保水性・排水性・通気性を改善し、団粒構造(ふわふわした良好な土)を形成します。ただし、成分量が不安定なため、事前に成分分析を確認するか、熟成が十分なものを使用することが大切です。

一方、化成肥料の使用は効率的ですが、過剰になると「塩類集積」や「根焼け」の原因になるため、適正量を守り、追肥では分割施用を心がけましょう。

土壌分析による適正施肥とpH管理

近年では、土壌分析に基づく施肥設計(処方箋施肥)が注目されています。これは、実際の土壌成分(窒素・リン酸・カリ・カルシウム・マグネシウム・pHなど)を測定し、不足している成分だけを的確に補うという考え方です。

特に柑橘は酸性土壌を嫌う性質があり、pHが5.5〜6.5程度が理想的とされています。これより低い場合は、苦土石灰などを使って土壌を中和し、微量要素の吸収を助ける必要があります。

また、カルシウムやマグネシウムのバランス(Ca/Mg比)も、根の健全な成長や果実の品質に影響するため、分析結果に応じて土壌改良資材を適切に使い分けることが推奨されます。

5. 病害虫との戦い:予防と対策の実践法

柑橘(Citrus)に多い代表的な病害虫(カイヨウ病・アブラムシなど)

柑橘類の代表的な病害に「カイヨウ病」があります。葉・果実・枝に水がしみたような病斑を作り、重度の場合は落果や木全体の衰退につながります。風雨や剪定による傷から細菌が侵入するため、防風対策や剪定後の防除が重要です。

害虫では「アブラムシ」が特に問題です。樹液を吸うだけでなく、ウイルス病の媒介やすす病の原因となる排せつ物を出します。発見が早ければ物理的除去や黄色粘着板で対応できますが、増殖が早いため、初期防除が鍵となります。その他にも、ハモグリバエ、ミカンキジラミ、カイガラムシ類など、柑橘を狙う害虫は多岐にわたります。

発生前に備える予防的防除の考え方

病害虫の多くは、一度発生してからの対応では手遅れになることが多いため、予防的な管理が極めて重要です。剪定による風通しの確保、枯れ枝や古葉の除去など、物理的に病原の温床を取り除く作業は基本中の基本です。

また、柑橘は季節ごとに発生しやすい病害虫が異なるため、フェノロジー(樹の生育段階)に応じた予防スケジュールを作成しておくと効率的です。特に春先の新芽・新葉の時期や、梅雨前の多湿環境では、病害虫の発生が集中するため、この時期に重点的に対策を行うことが求められます。

IPM(総合的病害虫管理)と持続可能な農薬使用

近年注目されているのが、IPM(Integrated Pest Management:総合的病害虫管理)という考え方です。これは、化学農薬だけに頼らず、栽培環境の整備、生物農薬や天敵の利用、物理的防除など複数の方法を組み合わせて病害虫を抑制するアプローチです。

たとえば、アブラムシの天敵となるテントウムシを活かすためには、広域殺虫剤の使用を控え、選択性の高い薬剤をタイミングよく使用する工夫が必要です。農薬散布の際も、「必要なときに、必要な場所だけ、適正な量」で使用するという基本を守ることで、環境負荷を抑えつつ高い効果を得ることが可能です。

病害虫対策は早期発見が基本ですが、最も効果的なのは“発生させない栽培環境づくり”であることを忘れてはなりません。

6. 水と日射がカギを握る:灌水管理とマルチング技術

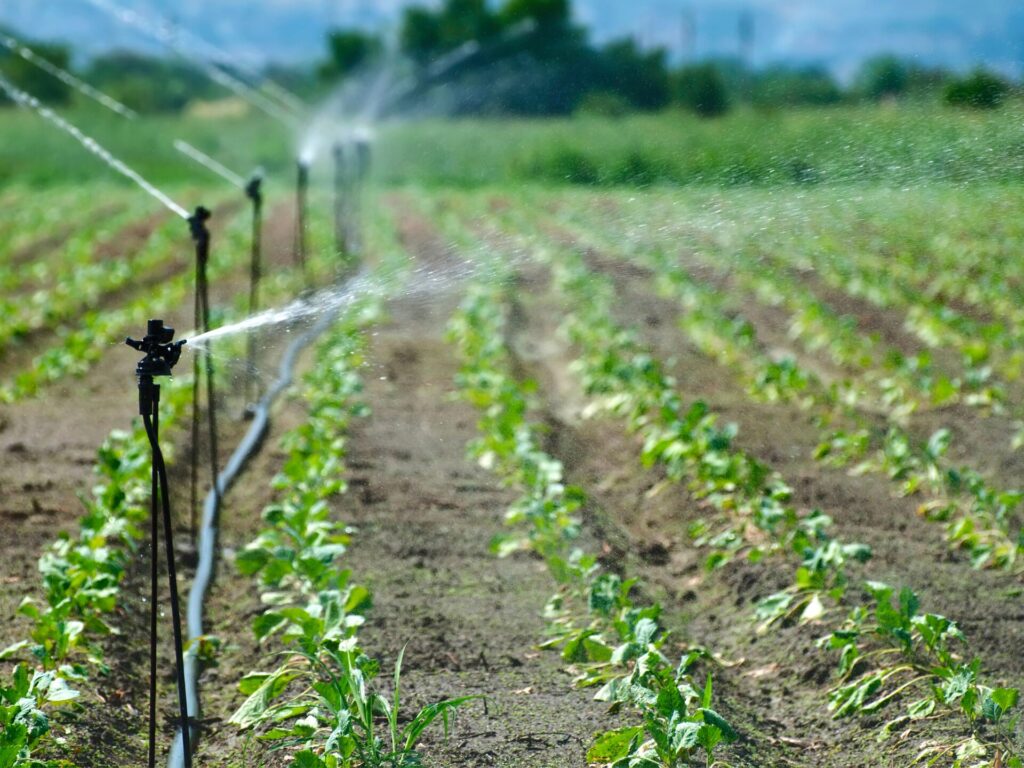

柑橘(Citrus)にとって理想的な水分量とは

柑橘類は乾燥にある程度耐性がある反面、水分バランスが品質に直結する作物でもあります。水が不足すれば果実の肥大が抑制され、極端な乾燥は裂果や落果の原因になります。一方で、過湿状態が続くと根が酸欠を起こし、根腐れや生理障害を招くため、適度な水分を安定的に供給する灌水管理が不可欠です。

特に夏場の高温期や開花・肥大期には水分需要が高まるため、定期的な灌水が求められます。露地栽培では、表層10cmの土壌が乾いてきたら、根圏までしっかり湿らせる水やりが基本です。地表のみを濡ら浅水やでは根が深く張らなくなり、乾燥に弱くなってしまうため注意が必要です。

水やりの失敗が引き起こす生理障害

水分管理を誤ると、果実にさまざまな障害が出やすくなります。たとえば、水分過多が続くと果実の水分比率が上がり、糖度が下がったり酸味がぼやけることがあります。また、収穫直前に急に雨が続くと、果皮が裂けて「裂果」が発生し、商品価値が著しく低下するリスクもあります。

逆に、水分不足が続くと、果実の肥大が止まり小玉傾向になったり、枝枯れ・葉焼けが見られる場合もあります。若木では根が浅く張っているため、干ばつ時は特に水切れに注意が必要です。

このようなリスクを避けるためには、年間を通じた水分供給の履歴を記録し、気温・降水量・樹勢のバランスを見ながら適切なタイミングで補水を行うことが求められます。

乾燥・雑草対策に有効なマルチング活用法

マルチングは、土壌表面を資材で覆うことで、乾燥防止・雑草抑制・地温安定化などの効果が得られる農法です。柑橘栽培では、特に若木期や乾燥しやすい圃場での活用が広がっています。

使用資材としては、稲わら・もみ殻・バークチップなどの有機系マルチに加え、防草シートや黒色ポリエチレンフィルムなどの合成系マルチもあります。夏季は地温の上昇を抑えて根を守る効果があり、冬季は霜害や凍結による根のダメージを軽減します。

また、マルチにより雨水の跳ね返りを抑えることで、葉や果実への病原菌の付着リスクも低減され、病害の予防的効果も期待できます。雑草の繁茂を抑えることで、根の競合や害虫の発生を防ぐ点でもメリットが大きいです。

マルチの厚さや素材選び、更新頻度などは、地域や気候条件によって調整が必要ですが、簡単かつ効果的な栽培環境の改善策として、初心者にも導入しやすい技術です。

7. 着果と摘果:高品質な果実を育てる技術

着果数と果実サイズのバランスをとるには

柑橘の品質と収量は、着果のバランスに大きく左右されます。樹が実をつけすぎると1つ1つの果実が小さくなり、糖度も下がりがちです。逆に実が少なすぎると樹勢が強まりすぎ、翌年の着果が不安定になる「隔年結果」の原因にもなります。つまり、果実の数と樹の力の“ちょうどよい均衡”が、安定生産のカギなのです。

着果数は、樹齢・品種・樹勢によって適正範囲が異なりますが、目安としては成熟時にMサイズ程度の果実が多く得られる着果密度を意識します。若木では無理に多く実らせず、樹の生長を優先したほうが長期的な収量向上につながります。

摘果のタイミングと方法

摘果(てきか)は、着果調整のために行う作業で、果実の肥大期(開花後40〜60日目)を目安に行うのが最も効果的です。遅れると樹への負担が増え、果実肥大や糖の蓄積に悪影響を与えます。

基本は「1つの果房に1果」「枝1本あたりの着果数を一定に保つ」ことを目指し、病虫害のある果実、変形果、日陰果、小玉のものから優先的に除去します。また、枝の先端よりも中ほどの果実を優先して残すと、枝折れのリスクが軽減されます。

摘果は手間がかかりますが、サイズ・色・糖度のそろった商品性の高い果実を作るには不可欠な技術です。特に高単価で販売したい品種や、贈答用として品質を重視する場合には、的確な摘果が品質差を生み出します。

着色を良くするための葉と果実の管理

柑橘の美しい果皮色は、日射と樹勢、果実の表面環境に大きく影響されます。葉が茂りすぎて日陰になると着色不良やムラの原因になるため、適度な葉かきや枝の整理で日当たりを調整します。特に果実の周囲に密集した葉は適度に取り除くと、色づきが促進されます。

また、葉と果実の位置関係も大切です。果実の上に葉が重なると、水滴による斑点や日焼けのリスクが増えるため、配置の工夫や風通しの確保も意識しましょう。

さらに、着色期には過度な窒素肥料の施用を避けることも重要です。樹が青々としすぎると着色が遅れたり、酸抜けが悪くなったりするため、夏以降の施肥設計に注意が必要です。

8. 収穫と貯蔵の技術:ベストなタイミングと保管法

品種別に見る収穫適期の見極め方

柑橘類の味は、収穫のタイミングによって大きく左右されます。早すぎれば酸味が強く、遅すぎると食味がぼやけたり、果皮の劣化が進んだりします。特に品種によって成熟のスピードや糖酸比の変化に差があるため、それぞれに合った見極めが必要です。

温州みかんでは、**果皮の色づき(黄橙色)と酸の抜け具合(クエン酸1.0%以下)**が収穫適期の目安になります。一方で、せとかや紅まどんななど高糖度・高付加価値品種では、糖度12度以上・酸度1%未満といった数値基準に加えて、食味テストを併用して判断されることが一般的です。

成熟の進み方は日照や降雨量にも左右されるため、目視・食味・測定器を組み合わせて、実際に味を確認しながら収穫日を決めるのが理想的です。

収穫後の取扱いと腐敗を防ぐコツ

収穫した果実は非常にデリケートです。収穫時の傷は微生物感染の入り口となり、腐敗やカビの原因になります。そのため、収穫作業では手袋を着用し、果皮を傷つけないようにハサミで果梗を少し残して切るのが基本です。

収穫後はできるだけ速やかに風通しの良い日陰で選別し、直射日光や雨に当てないように管理します。とくに果皮に水分が残ると傷みやすくなるため、雨の日の収穫は避け、朝露が乾いた時間帯に行うのが望ましいです。

また、サイズ・色・形などでの選別は、品質の均一化とブランド力の維持に直結します。目視だけでなく、簡易糖度計などを使って品質基準を数値化することで、より高精度な商品管理が可能になります。

長期保存・出荷に対応した予冷・追熟技術

出荷や販売までに時間が空く場合、保存・熟成環境の整備が重要になります。まず、収穫後の予冷(プリクーリング)は、果実内部の呼吸と水分蒸散を抑え、腐敗を防ぐ効果があります。特に中晩柑では、冷暗所での予冷後に貯蔵することで味が落ち着き、酸が抜けてまろやかになる“追熟効果”も得られます。

保存温度は品種ごとに異なりますが、一般的に温州みかんで5〜8℃、中晩柑で10〜13℃程度が適温とされます。湿度は85〜90%程度が理想で、乾燥を防ぐためには通気性を確保しつつ、保湿効果のある資材(新聞紙、段ボール)などで包む工夫も有効です。

また、長期出荷に備えては、選果場や冷蔵施設での定温・定湿環境の維持が品質保持の鍵になります。近年ではICTを用いた温湿度モニタリングも普及しつつあり、出荷先や販売店に応じた最適な保管管理が求められています。

9. 有機・特別栽培・スマート農業の導入事例

有機JASと特別栽培に必要な栽培管理とは

有機農業や特別栽培の柑橘は、近年消費者の健康志向や環境配慮の高まりを背景に注目を集めています。有機JAS認証を取得するには、農薬・化学肥料を原則として使用せず、堆肥など自然由来の資材を活用することが求められます。また、過去2年以上、化学合成資材を使用していない圃場での栽培でなければ認証対象にはなりません。

一方、特別栽培農産物は、慣行レベルに比べて農薬や化学肥料の使用量を5割以下に抑えることが条件となります。これにより、比較的取り組みやすく、かつ「環境にやさしい農業」としてPRできるメリットがあります。

いずれも、栽培履歴の記録・開示が必須であり、トレーサビリティを確保することで信頼性の高い柑橘として市場価値が上がります。

ICTやドローンを活用したスマート農業の実践例

近年、柑橘栽培にもスマート農業技術が導入され始めています。たとえば、土壌水分センサーや温湿度モニターを圃場に設置し、リアルタイムで栽培環境を監視するシステムは、水やりのタイミングや病害虫のリスク予測に大きな効果を発揮します。

また、ドローンを活用した空撮による樹勢診断や、ピンポイントでの防除・施肥も進んでおり、作業の省力化と資材の節約が両立できるようになっています。特に高齢化が進む柑橘農家では、省力化と持続可能性の両立を図る上で、ICTツールは有力な選択肢となっています。

そのほか、熟度センサーや画像AIを使った自動選果・品質判定も導入が進み、出荷時の品質ブレを減らす技術も普及中です。

環境負荷軽減と収益性を両立する次世代栽培法

有機・特別栽培やスマート農業は、「環境にやさしい」だけでなく、「儲かる農業」にもつながる可能性を秘めています。たとえば、環境配慮型の柑橘は高単価で販売しやすく、ファン層がつきやすいため、ブランディングと直販の組み合わせで収益性を高められます。

さらに、スマート農業の導入により作業時間が短縮され、人手不足を補えると同時に、精密な管理によって肥料や農薬の無駄を削減し、経費の削減にも貢献します。加えて、環境配慮の取り組みは補助金や認証制度の対象にもなりやすく、事業としての安定性を高める要素にもなっています。

これからの柑橘農業は、「美味しさ」だけでなく「どう作ったか」が問われる時代です。生産者が環境にも配慮しつつ、持続可能かつ収益性の高い方法を選ぶことが、次世代の柑橘づくりの鍵となるでしょう。

10. 柑橘農家の未来:地域連携と栽培技術の継承

地域ブランド化による産地活性の取り組み

近年、地域ごとに特色ある柑橘品種を開発・PRし、ブランドとして確立する動きが活発化しています。たとえば、愛媛県の「紅まどんな」や熊本県の「デコポン」は、単なる品種名にとどまらず、地域全体で生産・販売・品質管理を統一し、産地の価値を高めています。

このようなブランド化には、JA・自治体・農業試験場・流通業者などが一体となった体制づくりが不可欠です。また、統一された栽培マニュアルや選果基準の設定により、品質のばらつきを抑え、消費者からの信頼を獲得しています。こうした取り組みは、生産者の販売単価向上や観光農園との連携にもつながり、地域経済の活性化にも貢献しています。

高齢化社会における技術継承と若手育成

日本の柑橘農家は全国的に高齢化が進み、栽培技術の継承が大きな課題となっています。特に剪定や摘果、収穫タイミングの判断など、感覚的な要素の強い技術は「見て学ぶ」「体験して覚える」ことが重要であり、紙のマニュアルだけでは伝えきれません。

そのため、地域内での技術講習会や農業インターンシップの実施、熟練農家と新規就農者のマッチング制度など、現場主導の人材育成が求められています。また、栽培記録のデジタル化や動画マニュアル、AIによる生育診断ツールの活用も進みつつあり、若手が参加しやすい環境整備が少しずつ広がっています。

サステナブルな柑橘(Citrus)栽培の展望と課題

今後の柑橘農業には、「持続可能性」が大きなキーワードとなります。地球温暖化への適応や、農薬・化学肥料の削減、生物多様性の保全など、環境負荷を抑えた栽培体系の構築が求められています。これに応える形で、有機栽培や省力型品種の導入、スマート農業技術の活用が進んでいます。

一方で、導入コストやノウハウ不足、地域格差といった課題も存在し、特に中山間地や小規模経営では普及が遅れがちです。今後は、国や自治体の支援制度を活用しつつ、地域内でノウハウを共有し、協力体制を築くことが重要です。

柑橘栽培は、単に果物を育てるだけでなく、「地域の風土」「人の知恵」「消費者との信頼」をつなぐ営みです。次の世代にその魅力と価値を引き継ぐためには、地域ぐるみでの連携と技術の継承が、今後ますます求められていくでしょう。