ブドウ(葡萄/grape/グレープ)といえば、甘くてみずみずしい果物の代表格。そんなブドウが、今や「キャラクター」として注目を集めているのをご存じでしょうか?全国各地で誕生しているブドウキャラたちは、地域の特産品PRだけでなく、子どもたちへの食育、企業のブランド戦略、さらにはSDGsの啓発まで、さまざまな分野で活躍しています。

本記事では、ブドウを使ったキャラクターの魅力や誕生の舞台裏、活用事例、未来への可能性までを10章構成で徹底解説。かわいいだけじゃないブドウキャラの実力を、ぜひ最後までご覧ください。

▼ ぶどうに関する最新情報や関連コラムはこちら

- 1. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラの世界へようこそ|フルーツ×キャラクターの新たな可能性

- 2. 人気のブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラクターたち|子どもから大人まで愛される理由

- 3. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラはどう生まれる?|誕生の舞台裏

- 4. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラ×食育|子どもたちに伝える栄養の大切さ

- 5. ご当地ブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラを追え!|全国のユニークな取り組み

- 6. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラと企業コラボ|プロモーション成功のカギ

- 7. アニメ・絵本・YouTubeで広がるブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラの世界

- 8. グッズで楽しむブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラ|お土産・イベント活用の実例

- 9. 未来のブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラはどうなる?|SDGsとのつながり

- 10. あなたの街にもブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラを|企画・導入のステップ

1. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラの世界へようこそ|フルーツ×キャラクターの新たな可能性

ブドウといえば、みずみずしい果実として親しまれてきましたが、近年ではキャラクターとしても注目を集めています。子ども向けの食育や地域振興、企業のプロモーションに至るまで、ブドウキャラはさまざまな場面で活躍しています。ここでは、その背景や広がる可能性についてご紹介します。

なぜブドウ(葡萄/grape/グレープ)がキャラクターになるのか?

フルーツをモチーフにしたキャラクターは数多く存在しますが、なかでもブドウが選ばれる理由は、見た目の愛らしさと多彩なアレンジ性にあります。紫や緑などのカラーバリエーション、小粒でまとまりのある形状など、ビジュアル的に魅力のある果物であり、デザインに個性を持たせやすい点がポイントです。たとえば、紫色の落ち着いたキャラクターや、黄緑色の元気なキャラクターなど、色ごとに性格やストーリーを分けることも可能です。

また、ブドウは日本全国で広く親しまれている果物であり、子どもから大人まで認知度が高い点も利点です。キャラクターとして展開したときにも受け入れられやすく、親しみやすい印象を持たれることが多いのです。とくに「ブドウ狩り」などのイベント体験と結びつくことで、キャラクターがよりリアルな存在として認識される傾向もあります。

地域や教育での活用も広がっている

ブドウキャラは、単なる見た目の可愛さだけでなく、食育や地域活性の面でも活用が進んでいます。たとえば、幼稚園や小学校などでの食育活動では、「食べ物=キャラクター」という形で、子どもたちが楽しみながら果物の栄養や大切さを学べる教材として活用されています。ぬりえや紙芝居、アニメーションなど、キャラを通じた教育は「自分ごと」として記憶に残りやすく、実際の食習慣にも良い影響を与えています。

一方、山梨県や岡山県などのブドウの産地では、ご当地キャラクターとしてブドウモチーフのキャラを制作し、観光キャンペーンやイベント、道の駅などでの案内役としても活躍しています。こうした地域キャラは、特産品への関心を高め、観光や地場産業への理解促進にもつながっており、実際に着ぐるみなどが登場する場面では、子ども連れの来場者にも喜ばれる存在です。

キャラを通じて広がる新しい可能性

ブドウキャラの活躍は、まだまだ広がる余地があります。近年では、企業とコラボして商品パッケージに登場したり、SNSや動画メディアでアニメ化されたりするケースも見られます。とくに健康志向の商品やナチュラル志向のブランドとの相性が良く、「フルーツ×健康×かわいさ」という価値を体現する存在としても注目されています。

また、近年のSDGsの流れの中で、食べ物を大切にする気持ちや地域資源を活かす視点で、ブドウキャラが「食ロス防止」や「地産地消」などのメッセージを伝える存在として活躍する事例もあります。単なるマスコットにとどまらず、社会的メッセージの担い手としても、ブドウキャラは重要な役割を果たし始めているのです。

2. 人気のブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラクターたち|子どもから大人まで愛される理由

全国には、ブドウをモチーフにしたユニークで魅力的なキャラクターたちが多数存在します。地域の特産品として親しまれるブドウが、キャラクターとして生まれ変わることで、幅広い世代に愛される存在へと進化しています。ここでは、人気のブドウキャラがどのようにしてファンの心をつかんでいるのか、その理由をひも解いていきます。

個性的なデザインとストーリーが魅力

ブドウキャラの人気の理由のひとつは、その「デザインの自由度の高さ」にあります。粒の集合体という特徴から、頭がブドウの房になっていたり、ひと粒ずつに表情がついていたりと、見た目のアレンジが非常に豊富です。マスカット系の明るいグリーンで元気なイメージを出したり、巨峰系の深い紫で落ち着いたキャラにしたりと、色味や形状から性格まで個性を与えやすいのです。

また、近年のキャラクターは単なる見た目のかわいさだけでなく、ストーリー性や背景設定にもこだわる傾向があります。たとえば「未来から来た果物博士のブドウキャラ」や、「自然を守る使命を持った森のブドウ精霊」といった設定を付加することで、ただのマスコットに留まらず、物語の中で成長したり仲間と関わったりする存在として、ファンとの距離を縮めています。

グッズ展開とSNS活用で身近な存在に

人気キャラクターとして定着するには、グッズ展開やメディア露出も欠かせません。ブドウキャラの場合、色合いやフォルムの可愛さを活かして、キーホルダー・文具・Tシャツ・エコバッグなど、さまざまなアイテムが制作されています。中には地元の土産物として販売され、観光地限定アイテムとして希少価値を高めているキャラクターもいます。

さらに、SNSの活用も人気定着の大きな要因です。たとえば、TwitterやInstagramで日々のつぶやきを行うブドウキャラは、まるで中の人がいるようなリアルな存在感を放ちます。季節の行事や流行ネタに絡めた投稿は、地元住民だけでなく全国のファンの心をつかみ、思わず応援したくなる存在へと成長していきます。

このように、グッズとSNSの掛け合わせによって、キャラクターは画面の向こうから生活のそばにいる存在へと変わっていくのです。

子どもから大人まで幅広く愛される理由

ブドウキャラクターが幅広い年齢層に受け入れられるのは、その「親しみやすさ」と「安心感」にあります。ブドウは果物の中でも比較的食べ慣れている存在で、特別な知識がなくても「知っている」「好き」と感じやすいため、キャラクターとしても警戒感なく受け入れられる傾向があります。

また、キャラによっては幼児向け絵本や知育番組に登場するものから、ワインや美容関連のブランドと連携した大人向けのプロモーションに登場するものまで、ターゲット層を選ばない展開が可能です。ひとつのキャラに複数の側面を持たせることで、「親子で楽しめる」「夫婦で応援できる」といった共有の価値が生まれるのもブドウキャラの強みです。

たとえば、子どもにはアニメ調の可愛らしい姿、大人にはおしゃれなイラスト調のデザインやコラム連載といった二面性のある展開で、ひとつのキャラが長く愛される工夫がなされているのです。

3. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラはどう生まれる?|誕生の舞台裏

可愛らしく親しみやすいブドウキャラたちは、どのようにして誕生しているのでしょうか?見た目のデザインだけでなく、背景にある「地域の思い」や「企業の戦略」などが組み合わさることで、ひとつのキャラクターが形づくられていきます。ここでは、そんなブドウキャラ誕生の裏側に迫ります。

地域発キャラ|地元の想いが詰まった存在

ブドウキャラの多くは、ブドウの生産地や観光地など「地域の顔」として生まれています。たとえば、山梨県・長野県・岡山県などのブドウ名産地では、地元農協や自治体が中心となってキャラクターを企画・制作し、特産品のPRや観光誘致に活用されています。

こうした地域発キャラには、単なる見た目の可愛さだけでなく、その土地らしさを表現する要素が多く盛り込まれています。帽子が名産の形になっていたり、方言を話す設定だったりと、細かい部分に地域の魅力を織り交ぜることで、住民からも親しまれる存在となっていくのです。

企業発キャラ|マーケティングと連動した設計

一方、企業がブドウキャラを作るケースも増えています。とくに飲料・お菓子・美容品など、ブドウを原材料に使う商品ブランドでは、親しみやすくブランドイメージを伝えられる存在としてキャラクターが活用されます。

企業がキャラを作る際には、マーケティングやブランディングの視点が欠かせません。消費者ターゲットに合わせてビジュアルを調整したり、SNS展開を見越して表情やセリフのバリエーションを設計したりと、細部まで戦略的に作られます。最近では、LINEスタンプやARフィルター、動画コンテンツで動くキャラクターとして展開する事例もあり、エンタメ要素を含んだ展開も注目されています。

デザイナーと専門家がチームで作り上げる

ブドウキャラを魅力的にするには、見た目だけでなく「伝えたいメッセージ」や「教育的な視点」を持たせることも大切です。そのため、管理栄養士や教育関係者、広報の専門家といった多様な立場の人たちが協力して設計するケースも増えています。

たとえば、子ども向けに食育をテーマにしたキャラをつくる際には、「どの年代にどんな果物の知識を伝えるか」といった点まで設計に盛り込まれます。栄養バランスの話ができるようなセリフ、季節感を教えられるようなイベント設定など、キャラクターを通じて学びや気づきが得られる工夫が詰め込まれていくのです。

こうした多職種連携によって生まれるブドウキャラは、ただのマスコットではなく、「地域や企業の理念を伝えるメディア」としても機能する存在になります。

4. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラ×食育|子どもたちに伝える栄養の大切さ

かわいらしいブドウキャラクターは、ただのマスコットにとどまりません。近年では、子どもたちへの食育ツールとしても活躍の場を広げています。楽しみながら学べる仕組みを持つブドウキャラは、栄養や食べる楽しさを伝える重要な存在となっています。

遊びながら学べる「食の入り口」として

食べものをテーマにしたキャラクターは、子どもたちの興味を引く入り口として非常に効果的です。特にブドウは、色・形・味などに個性があり、子どもが「知っている」「好き」と思える果物のひとつ。だからこそ、キャラ化したときの親近感も高くなります。

実際に保育園や幼稚園、小学校の食育活動では、キャラクターを通じて果物の名前や季節、食べ方を教える教材として活用される場面が増えています。ぬりえ、シール帳、紙芝居、スタンプラリーなどの形式で登場するブドウキャラは、遊び感覚で食に触れるきっかけとなり、「食べる=楽しい」という前向きな印象を与えてくれるのです。

栄養の知識も自然に伝えられる

ブドウには、ポリフェノールやビタミン、糖質などさまざまな栄養が含まれていますが、それを直接説明しても子どもには伝わりづらいもの。そこで活躍するのがブドウキャラです。たとえば、「元気ぶどうくんが、ビタミンパワーで風邪をふきとばす!」といったストーリーを通じて、栄養素と体の関係をイメージで理解できるようになるのです。

また、「朝にブドウを食べると頭がシャキッとする」などの簡単な生活習慣メッセージを、キャラのセリフとして伝えることもできます。これは栄養教育において非常に有効な手段で、食べる意味やタイミングを子ども自身が考えるきっかけとなります。

【関連リンク】▶ブドウ(葡萄/grape/グレープ)の栄養と健康効果を解説|美容・生活習慣病に役立つ機能性とは?

家族や地域とのコミュニケーションを生む

ブドウキャラの導入は、子どもだけでなく、家庭や地域全体への食意識の波及にもつながります。子どもが園や学校からキャラクターの話を持ち帰ることで、自然と家庭でも「今日こんな話を聞いたよ」「ブドウには体にいい栄養があるんだって」といった会話が生まれます。

また、地域の直売所やイベントで同じキャラクターに出会うことで、家庭と地域、食卓と農業がつながる感覚も育ちます。これはまさに、食育が目指す「命の循環や食の背景を知ること」にもつながっており、ブドウキャラが架け橋の役割を果たしているのです。

5. ご当地ブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラを追え!|全国のユニークな取り組み

日本各地には、その土地ならではの「ご当地ブドウキャラ」が存在しています。地元の品種や文化、言葉などをモチーフに生まれたキャラクターたちは、地域の魅力を伝える顔として活躍しています。ここでは、そんな個性的なご当地ブドウキャラの魅力と取り組みを紹介します。

山梨・岡山・長野などブドウの名産地で活躍中

ブドウの生産量が多い地域では、それぞれの特色を活かしたキャラクターが生まれています。たとえば、山梨県では甲州ワインやぶどう狩りをイメージしたキャラが観光PRに登場。ブドウの帽子をかぶり、地元の方言を話す設定など、山梨らしさが随所に感じられます。

岡山県では高級品種シャインマスカットを推したキャラが地元スーパーや観光地に登場し、子ども向けのキャンペーンやスタンプラリーで人気を博しています。長野県でも、ナガノパープルをイメージしたキャラが地域のイベントや物産展に登場し、グッズ展開も盛んです。

こうしたご当地キャラは、地元の人にとっては誇りであり、外から訪れる観光客にとっては記憶に残る出会いとなっています。

地域性を活かしたデザインや設定が光る

ご当地キャラの特徴は、「その土地でしか生まれない個性」があることです。キャラクターの衣装に地域の伝統織物や特産品を取り入れたり、目や表情に品種特有の色味を反映させたりと、細部まで工夫が凝らされています。

中には、「●●温泉に住むブドウの妖精」や「山の恵みから生まれたグレープレンジャー」など、地域の自然や歴史をベースにしたストーリーがあるキャラも。こうした背景を知ることで、キャラクターが単なるゆるキャラではなく、文化の一部として感じられる存在になります。

また、名産以外の魅力も盛り込むことで、ブドウ以外の地域資源ともつながり、より総合的なPRにも役立っています。

地域イベントや観光キャンペーンとの連動

ご当地ブドウキャラは、地域イベントや観光施策とも密接に連携しています。たとえば、ぶどう狩りシーズンにはキャラクターが案内役として登場したり、収穫祭やフルーツマラソンのゲストとして登壇することもあります。

また、観光パンフレットやポスター、駅の案内板などにキャラクターが起用されることで、訪れる人の目に留まりやすくなり、SNSなどでの話題拡散にもつながります。実際に「このキャラに会いたくて来ました!」という観光客の声も多く、ブドウキャラが観光のフックになっている例も少なくありません。

地域住民と観光客をつなぐ存在として、ブドウキャラは地元の広報大使として活躍しているのです。

6. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラと企業コラボ|プロモーション成功のカギ

ブドウキャラクターは、企業にとっても強力なプロモーションツールとして注目されています。かわいらしい見た目と親しみやすさを活かし、商品やブランドの魅力を自然に届ける存在に。ここでは、実際の企業コラボの事例や成功のポイントを探っていきます。

飲料・お菓子・美容業界との親和性

ブドウは食品からコスメまで幅広い商品に使われる果物であり、そのまま「素材=キャラクター」として使いやすいのが大きな強みです。たとえば、ブドウジュースやグミなどのパッケージにブドウキャラを登場させることで、子どもから大人まで手に取りたくなるデザインに仕上げることができます。

特に小さなお子様向け商品では、「甘すぎない健康的な印象」をキャラで表現することで、保護者の購買意欲を刺激する効果もあります。さらに、近年ではブドウエキスを配合した美容液やハンドクリームなどのコスメ分野でも、自然派・オーガニックイメージのキャラが活躍しており、エコ意識の高い若年層や女性からの支持を集めています。

企業ブランドに合わせたキャラ設計

企業がブドウキャラを採用する場合、多くは「完全オリジナル」もしくは「既存キャラとのタイアップ」という形で展開されます。特にオリジナルの場合は、ブランドコンセプトやターゲット層に合わせたキャラ設計が鍵になります。

たとえば、ポップでカラフルなパッケージには、目が大きく表情豊かなブドウキャラが採用される一方、落ち着いた高級感のある商品にはシンプルで洗練されたデザインが求められます。言葉遣い、動き、性格などもブランドイメージに直結するため、キャラは「もう一人の営業マン」として役割を果たす存在と言えるでしょう。

近年では、LINEスタンプやインスタ投稿用のGIF、ARフィルターなど、デジタル活用前提でキャラを設計する企業も増えており、SNSとの連携を前提とした動くブドウキャラも人気です。

感情を動かす共感こそが鍵

企業プロモーションでブドウキャラが活躍する最大の理由は、「共感」を生みやすいことにあります。CMや広告に登場した際に、キャラがただ商品の特徴を語るのではなく、かわいらしく驚いたり、ほっとしたり、応援したりと感情を見せることで、消費者も自分ごととして受け取れるようになるのです。

また、店舗のPOPやパッケージに使われたキャラがSNSで話題になることで、広告費をかけずに口コミ的な広がりが生まれることもあります。これはとくに中小企業にとっては大きなメリットであり、ブドウキャラが広告以上の価値を持つ存在として評価されている理由でもあります。

さらに、限定コラボ商品やキャンペーンを通じて「会える」「集められる」楽しさを提供することも、ブドウキャラとのコラボ成功に欠かせない要素となっています。

7. アニメ・絵本・YouTubeで広がるブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラの世界

ブドウキャラクターは、静止画やグッズだけでなく、アニメや絵本、YouTubeといったメディアでも活躍の場を広げています。動きや声、ストーリーを持つことで、キャラは一気に命を吹き込まれた存在へ。子どもから大人まで楽しめるコンテンツとしての可能性を見ていきましょう。

アニメや絵本で「物語性」が加わるとファンが生まれる

キャラクターが本当に愛される存在になるためには、ただのマスコットではなく、ストーリーを持つことが大切です。アニメや絵本では、ブドウキャラが日常のなかで活躍したり、困難に立ち向かったりといったエピソードを通じて、見る人の感情に訴えかけます。

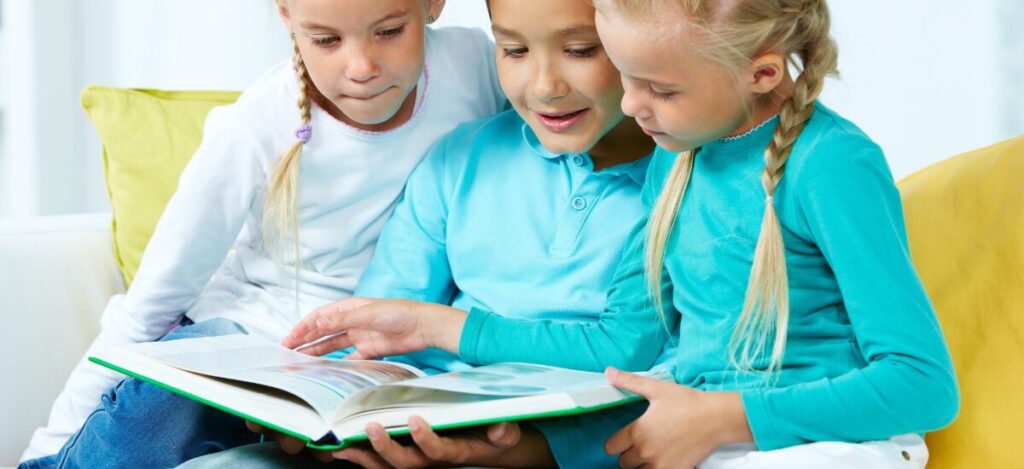

たとえば、「グレープくんが季節ごとのフルーツたちと力を合わせて村を救う」などの物語は、仲間・挑戦・成長といった普遍的なテーマを盛り込めるため、子どもたちにとっても大切な学びになります。絵本では親子での読み聞かせを通じて、食べ物への関心や思いやりの心を育む効果も期待されています。

また、アニメ化によってキャラに「声」や「動き」が加わると、さらに感情移入がしやすくなり、記憶にも残りやすくなります。

YouTubeやSNSで日常的に会えるキャラクターに

テレビアニメや出版に比べ、最近ではYouTubeを中心としたデジタルメディアでの発信が主流となっています。1分〜3分程度のショートアニメやミニ劇場形式の動画は、スマートフォンやタブレットで手軽に視聴でき、子どもたちの生活の中に自然に入り込んでいきます。

特に効果的なのは、「日常生活の中で役立つ情報をキャラが伝える形式」です。たとえば、「朝ごはんを食べよう」や「フルーツを一緒に洗ってみよう」といった内容を、ブドウキャラが楽しく紹介することで、視聴者に行動を促すきっかけになります。

また、コメント欄でファンからの声に反応したり、季節ごとの企画を投稿したりすることで、双方向のつながりが生まれやすくなるのもYouTubeならではの特徴です。

声優・音楽・シリーズ化で世界観を拡張

メディア展開を成功させるには、声優・音楽・シリーズ構成といったクリエイティブ要素の強化も重要です。子ども向けであっても、声の演技やBGMがしっかりしていることで、キャラクターにリアリティが生まれ、没入感が高まります。

また、「春のフルーツ編」「夏の収穫祭編」などのシリーズ化を行うことで、コンテンツとしての継続性や季節感を出すことができ、視聴者を長く惹きつける効果もあります。

さらには、オープニング曲やキャラソングなどを制作し、親しみを音でも伝える仕掛けを取り入れることで、耳からもキャラの存在感を印象づけることが可能になります。

8. グッズで楽しむブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラ|お土産・イベント活用の実例

ブドウキャラクターは、グッズ展開によってその魅力をさらに広げています。キーホルダーやお菓子パッケージ、文具、アパレルなど、形を変えて私たちの身の回りに溶け込むブドウキャラたち。ここでは、実際に活用されているグッズ展開やイベントでの使い方についてご紹介します。

お土産として愛されるご当地キャラグッズ

ブドウキャラは、ご当地土産としても非常に人気があります。観光地や道の駅などで販売されているグッズには、地元特産品とのコラボ商品や限定デザインが多く存在します。たとえば、ブドウをモチーフにしたゆるキャラのイラストが入ったキャンディーやクッキーは、旅の思い出として購入されるだけでなく、手土産としても重宝されます。

また、地域によってはオリジナルのぬいぐるみ、ストラップ、トートバッグ、靴下、Tシャツなど多様なアイテムが揃っており、「つい集めたくなる」「家族全員で身に着けられる」楽しさも人気の秘密です。地元の小学生に配布されたり、修学旅行生向けに開発された商品もあり、教育と観光の橋渡し役としても活用されています。

イベント会場でのリアルな接触がファンを生む

実際にキャラクターに会えるイベントでのグッズ展開は、ファンづくりにおいて欠かせない要素です。ブドウ狩りフェスや収穫祭などの農産物イベントでは、ブドウキャラの着ぐるみと写真を撮れるコーナーや、特設グッズ売り場が設置されることも多くあります。

このようなリアルな接点を通じて、子どもたちはキャラクターに親近感を持ち、帰宅後も「また会いたい」と思うようになります。グッズ購入がその体験の記憶を形として残す手段になるため、イベント会場での限定アイテムや、会場でしか手に入らないノベルティなどは、「ここに来てよかった」と思わせる効果的な仕掛けになっています。

企業とのコラボで広がる商品展開

ブドウキャラのグッズは、自治体だけでなく企業とのコラボによっても多彩な展開を見せています。たとえば、地元のワイナリーやフルーツゼリーメーカーと提携し、商品ラベルにキャラを採用した限定パッケージを販売することで、話題性と購買意欲を高めています。

最近では、サステナブル素材を使ったキャラグッズや、農業体験参加者向けにプレゼントされる記念品なども増えており、キャラが登場することで商品の価値に「物語」が加わる点が注目されています。また、SNSでグッズの写真を投稿してもらうキャンペーンや、AR付きグッズでキャラがスマホ画面に登場する仕掛けなど、新しい形のプロモーションとの連動も進んでいます。

9. 未来のブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラはどうなる?|SDGsとのつながり

近年、キャラクターにも社会的な役割が求められるようになってきました。ブドウキャラも例外ではなく、環境問題や食育、地域活性といったテーマと結びつきながら、より意味のある存在として進化し続けています。この章では、未来のブドウキャラがどのようにSDGs(持続可能な開発目標)と関わり、活躍していく可能性を探ります。

食ロス削減や地産地消の語り手として

SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」では、食品ロスの削減や地元資源の有効活用が重視されています。これに対し、ブドウキャラは子どもや若者に向けて「食べ残しをしない」「地元の果物を選ぼう」といったメッセージを、親しみやすい言葉で伝える役割を担えます。

たとえば、少し形が悪いけれど美味しい「規格外ぶどう」を使った商品にキャラクターが登場し、「見た目じゃなくて中身が大事だよ!」と発信すれば、消費者の意識を変えるきっかけになります。キャラが語ることで、難しいテーマも楽しく、前向きに伝えることができるのです。

自然との共生を伝えるキャラクターへ

ブドウの栽培は、天候や土壌、水資源と深く関わる営みです。その背景を伝える存在として、ブドウキャラは「自然と共に生きる大切さ」を伝える役割も果たせます。たとえば、「山のめぐみから生まれたグレープの精霊」や、「毎年土を守ってくれるブドウ戦士」といった設定で、水や土、太陽の恵みをキャラのストーリーに織り込むことで、自然の循環に気づける構成が可能です。

環境学習やエコイベントでの出番も期待されており、子ども向けには「お水を無駄にしない」「ごみはちゃんと分別しよう」といった行動変容を促す活動と連携することで、キャラクターが教育の一翼を担うことになります。

消費者と生産者をつなぐ存在としての進化

将来的に、ブドウキャラが担うべき重要な役割は、「誰がどのように作った果物なのか」を伝える顔になることです。生産者の声を代弁し、産地と消費地を結ぶメッセンジャーとなることで、消費者の理解や共感を深めるきっかけになります。

たとえば、農家さんの紹介動画にブドウキャラがナビゲーターとして登場したり、収穫体験の現場でキャラが子どもたちに話しかけることで、「この果物を作ってくれた人がいる」というリアリティを与えることができます。これは、SDGs目標8「働きがいも経済成長も」、目標11「住み続けられるまちづくりを」にも関わる、大きなテーマです。

たい」「地域の特産品をPRしたい」「観光のシンボルにしたい」など、用途によってキャラクターの性格・デザイン・ストーリーは大きく変わります。

小学生向けの食育が目的であれば、やさしい性格やひらがな表記が好まれますし、地域観光向けであれば、その土地の歴史や景観を取り入れた設定が求められます。目的が定まれば、どのようなキャラにするかの軸もブレにくくなります。

10. あなたの街にもブドウ(葡萄/grape/グレープ)キャラを|企画・導入のステップ

地域の魅力をもっと伝えたい。子どもたちに食の楽しさを届けたい。そんな想いを形にする手段のひとつが、「ご当地ブドウキャラ」の導入です。近年では自治体や学校、農業団体、企業が協力しながら、地域独自のキャラクターを企画するケースが増えています。この章では、ブドウキャラを生み出すためのステップをわかりやすく解説します。

第一歩は「目的」を明確にすることから

キャラクターをつくるうえで最も大切なのは、「なぜこのキャラを作るのか」という目的の明確化です。たとえば、「食育活動に使いたい」「地域の特産品をPRしたい」「観光のシンボルにしたい」など、用途によってキャラクターの性格・デザイン・ストーリーは大きく変わります。

小学生向けの食育が目的であれば、やさしい性格やひらがな表記が好まれますし、地域観光向けであれば、その土地の歴史や景観を取り入れた設定が求められます。目的が定まれば、どのようなキャラにするかの軸もブレにくくなります。

デザインだけじゃない「中身」も設計しよう

次のステップは、ビジュアルとキャラ設定の構築です。デザイナーへの依頼前に、以下のような要素を整理しておくと、より魅力的なキャラクターになります。

- キャラの名前(地元の方言や品種名を入れると◎)

- 年齢・性格・口癖・好きなもの

- ブドウの品種(巨峰?シャインマスカット?)

- 特徴(つるでジャンプ?皮をむくと性格が変わる?)

- メッセージ性(「食べ物を大切にしよう」など)

これらの設定がしっかりしていると、グッズ化・絵本化・アニメ展開などの広がりも見据えやすくなり、ファンを惹きつける要素になります。

地域と専門家が連携して育てていく

ブドウキャラを継続的に活用していくためには、地元団体・教育機関・企業・専門家が連携する体制づくりが鍵となります。たとえば、学校と農協が連携して食育教材にキャラを取り入れたり、イベント主催者と協力してグッズや着ぐるみを活用するなど、みんなで育てる視点が欠かせません。

また、管理栄養士や広報の専門家が関わることで、「健康」「教育」「広報」といったテーマに一貫性を持たせることができます。外部への発信力も高まり、SNSやメディアでの露出にもつながります。

導入後は、定期的に「季節イベントへの登場」「LINEスタンプ化」「地元新聞への登場」など、露出のチャンスを継続的につくることが、キャラを資産に育てる近道となります。

🍊 さまざまな果物について、栄養・レシピ・豆知識をまとめています。

ぜひ気になるフルーツカテゴリから、お好みのテーマを見つけてください!