瑞々しく甘いブドウは、そのまま食べても、加工しても魅力たっぷりの果物です。

近年は皮ごと食べられる品種や、健康志向のブドウ製品、ギフトにも人気の高級ブドウなど、楽しみ方の幅がどんどん広がっています。

本記事では、旬の選び方や栄養、家庭でのアレンジ、世界のブドウ製品まで、ブドウの魅力をまるごとお届けします。

▼ ぶどうに関する最新情報や関連コラムはこちら

- 1. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)をもっと楽しむために

- 2. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)を美味しく食べるコツ

- 3. 健康と美容を支えるブドウ(葡萄/grape/グレープ)の力

- 4. 世界のブドウ(葡萄/grape/グレープ)製品を味わう

- 5. 日本のブドウ(葡萄/grape/グレープ)製品とブランド化

- 6. 家庭でできるブドウ(葡萄/grape/グレープ)アレンジ

- 7. 子どもと一緒に楽しむブドウ(葡萄/grape/グレープ)の食べ方

- 8. サステナブルなブドウ(葡萄/grape/グレープ)製品づくり

- 9. ギフト・贈答用としてのブドウ(葡萄/grape/グレープ)製品

- 10. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)の未来と新しい楽しみ方

1. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)をもっと楽しむために

ブドウは、世界中で最も親しまれている果物のひとつです。

その歴史は古く、古代エジプトやギリシャの壁画にはすでにブドウの房やワイン造りの様子が描かれていました。日本でも奈良時代に伝わり、平安期には高貴な果物として扱われていたといわれています。現代では、品種改良や栽培技術の進化により、より甘く美しく、そして健康価値の高い果物として多くの人に愛されています。ここでは、ブドウの魅力や旬の味わい、基本の食べ方を通して、その奥深い世界を紐解いていきましょう。

ブドウの魅力と食文化の広がり

ブドウの魅力は、なんといってもその多彩な味わいと香りにあります。マスカットのように華やかで爽やかな香りを持つものから、巨峰のように濃厚で深みのある甘さを持つものまで、品種ごとに個性がはっきりと異なります。同じブドウでも産地や気候によって香りや糖度が変わるため、食べ比べる楽しみがあるのも特徴です。

また、ブドウは生で食べても美味しいですが、レーズン、ジュース、ジャム、ワインなど、加工することでさらに新しい魅力を生み出します。これほど幅広く利用される果物は珍しく、食文化の中で変化する果実として長く愛されてきました。日本では山梨・岡山・長野を中心に、国内外に誇るブランドブドウが数多く誕生しています。

旬の味わいと産地ごとの特徴

ブドウの旬は7月から10月にかけて。品種や地域によって、甘みや香りの特徴が少しずつ異なります。

岡山県は「果物王国」と呼ばれ、シャインマスカットやマスカット・オブ・アレキサンドリアが代表的。晴天が多く、果実が糖度を高めやすい環境が整っています。山梨県は昼夜の寒暖差が大きく、巨峰やピオーネなど黒系ブドウが濃厚で香り高く育ちます。長野県では冷涼な気候が香り豊かなナガノパープルを生み、ワイン用ブドウの栽培も盛んです。

選ぶ際は、粒のハリと軸の青さ、そして表面にうっすらとつく白い粉(ブルーム)を確認しましょう。ブルームは果実が自ら出す天然のロウ成分で、鮮度の高い証拠です。

皮ごと?種あり?基本の食べ方と選び方

最近のブドウは「皮ごと食べられる」品種が主流になりつつあります。シャインマスカットやナガノパープルは皮が薄く渋みが少ないため、丸ごと食べることでポリフェノールや食物繊維をしっかり摂取できます。皮に含まれる抗酸化成分は、動脈硬化や老化予防にも効果があるとされ、健康志向の方にも人気です。

一方で、巨峰やデラウェアなどの昔ながらの品種は皮をむいて食べたほうが果汁の甘みをダイレクトに感じられます。種がある場合は、あらかじめ半分にカットしてスプーンで取り出すのがおすすめ。小さな子どもや高齢者に食べさせる場合は、喉に詰まらないよう縦にカットするなど安全面にも配慮しましょう。

保存は冷蔵庫の野菜室が基本です。食べる30分ほど前に常温に戻すと香りが立ち、甘みをより強く感じられます。もし食べきれないときは、一粒ずつ冷凍してシャーベットのように楽しむのもおすすめです。

2. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)を美味しく食べるコツ

ブドウはそのまま食べても十分に美味しい果物ですが、少しの工夫で香りや甘みをより引き立てることができます。

冷やし方ひとつでも味の印象が変わり、カットの仕方や盛り付け方によって見た目の美しさもアップします。

また、チーズやスイーツ、ワインなどとの組み合わせも豊富で、ブドウはまさにアレンジ自在な果物。

ここでは、家庭でもすぐ実践できるブドウの美味しい食べ方のコツを紹介します。

冷やし方・切り方・盛り付けの工夫

ブドウは冷やしすぎると甘みを感じにくくなります。

最も美味しく食べられる温度は、冷蔵庫から出して10〜20分ほど常温に戻した状態。冷たすぎると舌が甘みを感じにくくなるため、ほんの少し室温に戻すことで果汁の香りがより豊かに広がります。

また、冷やす際は房のままではなく、一粒ずつ外して保存すると、軸の水分が果肉に移らず新鮮さが長持ちします。

切り方にも工夫を。

皮ごと食べるブドウはそのままが一番ですが、皮をむく場合は、縦半分にカットすると果汁が逃げにくく、甘みをしっかり味わえます。

盛り付けは、色味の異なる品種を組み合わせると見た目が華やかになります。

マスカットのグリーンと巨峰のパープル、デラウェアの赤みなど、三色のグラデーションは食卓を一気に明るくしてくれます。デザートプレートやワインのおつまみとしても映える組み合わせです。

皮や種の扱い方のコツ

皮ごと食べられるブドウでも、汚れや農薬が気になる場合は、軽く塩を加えた水に10分ほど浸し、その後しっかり水洗いをしましょう。

ブルーム(白い粉)はブドウ自身が作り出す天然の保護膜なので、強くこすらず優しく洗うのがポイントです。

皮をむくタイプのブドウは、冷水に少し浸けてからむくと手がベタつかず、果肉がつるんと剥けます。

種ありブドウを食べるときは、フォークで軽く刺して半分に割ると、果汁をこぼさずに種を取り除けます。

また、デザートや料理に使う場合は、あらかじめ種なし品種を選ぶか、冷凍して軽く潰すことで取りやすくなります。

子どもや高齢者に提供する際は、喉に詰まらないよう小さめにカットし、安全面にも配慮を。ブドウは見た目に反して滑りやすい果物なので、ひと手間を惜しまないことが大切です。

味を引き立てるペアリング(チーズ・ワイン・スイーツなど)

ブドウは、その上品な甘みと酸味のバランスから、他の食材と合わせることで味の幅がぐっと広がります。

チーズとの相性は抜群で、特にカマンベールやゴルゴンゾーラのようなクリーミーなタイプと組み合わせると、ブドウの爽やかさが引き立ちます。

ワインとのペアリングも定番。白ワインにはマスカット系、赤ワインには巨峰やピオーネのような濃い味のブドウがよく合います。

スイーツでは、ヨーグルトやパンナコッタ、チーズケーキのトッピングとしても優秀。ブドウの酸味が甘さを引き締め、デザート全体を軽やかに仕上げます。

また、軽く冷凍したブドウを氷の代わりにワインやスパークリングウォーターに浮かべると、味が薄まらず見た目も涼やかです。

3. 健康と美容を支えるブドウ(葡萄/grape/グレープ)の力

ブドウは、美味しさだけでなく、体の内側から健康と美しさを支えてくれる果物です。

古代ギリシャでは「生命の果実」と呼ばれ、長寿や若さの象徴とされてきました。現代でも、抗酸化成分であるポリフェノールやビタミン、ミネラルが豊富に含まれており、疲労回復、血流促進、美肌づくりなど、多方面にうれしい効果が期待されています。

ここでは、ブドウが持つ栄養とその働き、そして日常に取り入れるためのヒントをご紹介します。

ポリフェノール・レスベラトロールの効果

ブドウの代表的な栄養素が、ポリフェノールの一種「レスベラトロール」です。

この成分は、細胞の老化を防ぐ抗酸化作用が非常に高く、動脈硬化や生活習慣病の予防に役立つとされています。特に赤や黒系のブドウに多く含まれ、皮の部分に豊富です。皮ごと食べられるシャインマスカットやナガノパープルなどの品種を選ぶことで、より効率的に摂取できます。

また、レスベラトロールには血管をしなやかに保ち、血流を改善する働きもあります。血行が良くなることで、冷えや肩こりの軽減、肌のくすみ改善にもつながります。

抗酸化成分は加熱に弱いため、生のまま食べるのが理想。日常的にブドウを取り入れることで、自然なアンチエイジングケアが可能になります。

ダイエット・美肌にうれしい成分

ブドウにはブドウ糖や果糖などの即効性エネルギー源が多く含まれ、疲労回復にぴったりです。

また、カリウムが体内の余分な塩分を排出してむくみを防ぎ、ビタミンB群が代謝を促進して肌のターンオーバーを整えます。

100gあたり約60キロカロリーと、見た目に反して低カロリーなのも魅力です。水分量が多いため満足感があり、間食やデザートに取り入れても罪悪感が少ない果物といえます。

さらに、紫外線ダメージを防ぐ抗酸化成分が肌の酸化を抑え、シミやくすみを予防。

レスベラトロールやアントシアニンが血流を良くし、肌に必要な栄養を届けて透明感のあるツヤ肌をサポートします。

「食べる美容習慣」として、ブドウはスキンケアに負けない自然のチカラを秘めています。

皮や種まで食べる健康的な習慣

ブドウの皮や種には、見逃せない栄養が詰まっています。

皮にはポリフェノールや食物繊維が豊富で、腸内環境を整え免疫力の向上に貢献します。

種には「プロアントシアニジン」と呼ばれる強力な抗酸化成分が含まれ、老化の原因となる活性酸素を除去。血管や肌細胞を守る働きがあります。

シャインマスカットやナガノパープルのように皮ごと食べられる品種を選べば、こうした成分を丸ごと摂取できます。

ただし、消化が気になる人はよく噛んでゆっくり食べるのがおすすめ。

また、ブドウは糖質を多く含むため、1日10〜15粒程度を目安にするとバランスよく続けられます。

ブドウは、スイーツ感覚で楽しみながら健康をサポートできる果物です。

毎日の食卓に少し加えるだけで、体の中からエネルギーと輝きを与えてくれます。

【関連リンク】▶ブドウ(葡萄/grape/グレープ)の栄養と健康効果を解説|美容・生活習慣病に役立つ機能性とは?

4. 世界のブドウ(葡萄/grape/グレープ)製品を味わう

ブドウは、生で食べるだけでなく、加工されることで多様な味わいを楽しめる果物です。

国や地域ごとに製法や用途が異なり、ワイン・レーズン・ジュース・スイーツなど、形を変えて人々の暮らしに息づいてきました。

その背景には、気候や文化、宗教観、保存技術の違いがあります。

ここでは、世界で愛されるブドウ製品の魅力と、それぞれの特徴を見ていきましょう。

ワイン・レーズン・ジュースの違いと製法

ブドウを使った代表的な製品といえば、まずワイン・レーズン・ジュースの3つです。

同じブドウから作られるとはいえ、製法と風味は大きく異なります。

ワインは、ブドウに含まれる糖分を酵母の働きでアルコールに変える「発酵食品」。

使用する品種や熟成方法によって、香りや酸味、渋みが変化します。赤ワインには皮や種が一緒に使われるためポリフェノールが豊富で、健康効果も高いといわれています。

一方、レーズンは果実を乾燥させて作る保存食品。水分が抜けることで糖度が凝縮され、自然な甘さと噛むほどに広がる旨味が魅力です。鉄分や食物繊維も多く、エネルギー補給に最適です。

ジュースはブドウ本来の果汁を絞ったもので、アルコールを含まない分、子どもから大人まで幅広く楽しめます。近年は皮ごと搾る「クラフトジュース」も人気で、ワインと同じようにテロワール(産地の個性)を味わう新しい文化が広がっています。

海外で人気のブドウ(葡萄/grape/グレープ)スイーツ・加工食品

世界では、ブドウを使ったスイーツや加工食品も豊富です。

フランスではワインと同じブドウ品種を使用したゼリーやタルトが定番。イタリアでは「グラッパ」と呼ばれるブドウの蒸留酒や、ブドウを煮詰めたシロップ「モスト・コット」が家庭料理に使われます。

アメリカでは、ピーナッツバターと並ぶ定番として「グレープジェリー」が子どもたちに親しまれています。

中東では、古くから乾燥ブドウを使ったスイーツやクッキーが多く、栄養価の高さから巡礼食や保存食として重宝されてきました。

日本でも、世界の食文化に影響を受けたブドウスイーツが増えています。

例えば、フランス風のワインゼリー、イタリア風のマスカットタルト、トルコのレーズン入りバクラヴァなど。

ブドウの香りや甘みは洋菓子との相性が抜群で、季節の果実として多くのパティスリーが期間限定メニューを展開しています。

国ごとの食文化と製品の特徴

ブドウ製品は、その国の気候や文化に合わせて発展してきました。

ヨーロッパでは、気候が乾燥しているため保存性を重視したレーズンやワイン文化が発展。地中海沿岸では、ワイン造りが宗教儀式や食事の中心に位置づけられています。

一方、アメリカやオーストラリアでは大量生産と輸出が進み、ジュースや加工食品としての発展が顕著です。

アジアでは、ブドウは「贅沢な果物」として扱われてきました。特に日本や韓国では生食文化が根強く、皮ごと食べられる高級品種の人気が高まっています。

中国では健康志向の高まりとともに、ブドウ酢や発酵飲料、乾燥スナックなどが広まりつつあります。

このように、ブドウは気候・文化・宗教に応じてさまざまな形に変化しながら、人々の食生活を豊かにしてきました。

国によって製法や味わいは違っても、ブドウを大切に味わう心は世界共通なのです。

5. 日本のブドウ(葡萄/grape/グレープ)製品とブランド化

日本のブドウは、世界的にも高い評価を受けています。

山梨・長野・岡山などの産地では、糖度・香り・見た目の美しさすべてにおいて品質向上が進み、海外からの注目も年々高まっています。

また、国内ではブドウの加工品や地域ブランド化が活発になり、生食だけでなく、ジュース・ワイン・干しブドウ・スイーツなど多彩な製品が誕生しています。

ここでは、日本ならではのブドウ製品の魅力と、それを支える生産者たちの取り組みを見ていきましょう。

国産ワイン・干しブドウ(葡萄/grape/グレープ)・ジュースの現状

日本のブドウ製品の中でも特に注目されているのが、国産ワインです。

山梨県の勝沼をはじめ、長野・北海道・山形など各地でワイナリーが増え、品質の高さから国際的なワインコンクールで受賞する例も多くなっています。

日本ワインは、繊細な酸味と香りが特徴で、料理との相性が良く「食事と楽しむワイン」として人気です。

特に「甲州」や「マスカット・ベーリーA」といった日本固有品種は、和食とのペアリングに最適とされています。

干しブドウ(レーズン)もまた、日本ならではの味覚として発展しています。

太陽光での自然乾燥ではなく、衛生的な乾燥機を用いることで、色や風味を損なわずに仕上げる技術が確立されました。お菓子やパンへの利用も多く、保存性が高いため家庭でも人気です。

ジュース製品では、果汁100%・無添加の「ストレートジュース」が注目され、産地ごとに異なる香りと酸味を味わえるのが魅力です。

地域ブランドが育てる高品質な製品づくり

日本各地では、地域ブランドを確立する動きが加速しています。

岡山の「晴王(はれおう)」、山梨の「シャインマスカット」、長野の「ナガノパープル」などは、いずれも高級ブドウとして国内外で高い評価を得ています。

これらのブランド品は、糖度や粒の大きさ、房の形など、厳しい基準をクリアしたものだけが名乗れる特別な存在。生産者が手間を惜しまず、一房ずつ丁寧に袋掛けし、完熟のタイミングを見極めて収穫しています。

また、ブランド化によって地域経済への波及効果も大きく、観光やギフト需要が高まっています。

ワイナリーや果樹園をめぐる「フルーツツーリズム」や、加工体験型イベントなど、地域全体でブドウの価値を発信する取り組みが増えています。

「味の良さ」だけでなく、「物語性」や「生産者の想い」まで伝えることが、日本のブランド価値をさらに高めているのです。

生産者が語るブドウ(葡萄/grape/グレープ)加工のこだわり

国産ブドウ製品の背景には、生産者たちの情熱と研究があります。

ブドウは非常に繊細な果物で、気温や湿度の変化によって糖度や香りが大きく左右されます。

そのため、栽培から収穫、加工に至るまで一貫した品質管理が求められます。

特にジュースやワイン製造では、収穫後すぐに搾汁・発酵させることで酸化を防ぎ、果実本来の香りを閉じ込める工夫がなされています。

さらに、近年ではサステナブルな生産も重視され、廃棄される皮や種を使った「ブドウ酢」や「グレープシードオイル」などの副産物活用も広がっています。

こうした循環型の取り組みは、地球にも優しく、消費者の共感を呼んでいます。

生産者たちは口をそろえて言います。

「ブドウをつくるのではなく、感動をつくる気持ちで育てている」と。

一粒のブドウに詰まっているのは、職人の誇りと自然への敬意なのです。

【関連リンク】▶日本のブドウ・世界のブドウ品種徹底解説

6. 家庭でできるブドウ(葡萄/grape/グレープ)アレンジ

ブドウは、そのまま食べても十分に美味しい果物ですが、少しの工夫で食卓の彩りや満足感をぐっと高めることができます。

冷やすだけではなく、ヨーグルトやサラダ、デザート、料理に取り入れることで、ブドウの甘みや酸味が新しい表情を見せてくれます。

ここでは、家庭で気軽に楽しめるアレンジ方法を紹介します。

フルーツサラダやヨーグルトのトッピング

朝食やおやつにぴったりなのが、ブドウを使ったフルーツサラダやヨーグルトトッピングです。

皮ごと食べられるシャインマスカットやナガノパープルを半分にカットし、キウイやオレンジなど酸味のある果物と合わせると、味のバランスが整います。

ヨーグルトにのせる場合は、軽く冷凍したブドウを使うのもおすすめ。ひんやりした食感と自然な甘みで、砂糖を加えなくても満足感があります。

また、グラノーラやナッツをプラスすれば、ビタミンやミネラルも補える栄養バランスの良い一品になります。

デザートレシピ

ブドウはデザートにもよく合います。

透明感のあるゼリーに閉じ込めれば、見た目にも涼やかで華やかな印象に。

白ワインやぶどうジュースで作ったゼリー液にシャインマスカットやピオーネを浮かべると、大人向けの上品なデザートになります。

また、砂糖と少量のレモン汁で煮たブドウのコンポートは、パンケーキやアイスクリームのトッピングにもぴったり。保存容器に入れれば冷蔵で3〜4日ほど楽しめます。

タルトやチーズケーキにのせる場合は、複数の色のブドウを使うのがコツ。緑・赤・紫のコントラストが美しく、ホームパーティーや記念日スイーツにも映えます。

料理に使うブドウ(葡萄/grape/グレープ)

意外に思われるかもしれませんが、ブドウは料理の隠し味としても活躍します。

豚肉や鶏肉のソテーにブドウを加えると、果実の甘みと酸味が肉の旨味を引き立て、後味がさっぱりします。

白ワインとブドウを煮詰めて作るソースは、魚料理にもよく合い、レストランのような仕上がりになります。

また、つぶしたブドウにオリーブオイル・酢・塩を加えたブドウドレッシングは、サラダやカルパッチョにぴったり。

皮の色を活かした自然なピンク色のドレッシングは、見た目にも美しく、添加物なしでヘルシーに楽しめます。

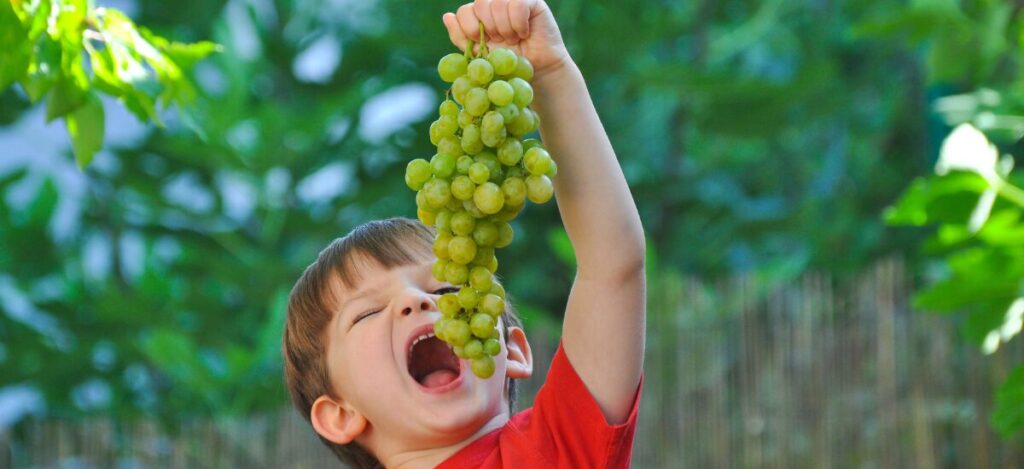

7. 子どもと一緒に楽しむブドウ(葡萄/grape/グレープ)の食べ方

ブドウは、子どもにも大人気の果物です。

甘くてジューシー、見た目もかわいらしく、おやつや食後のデザートにぴったり。

ただし、小さな子どもにとっては「丸のまま飲み込むと喉に詰まりやすい」という注意点もあります。

ここでは、家庭で安全に、そして楽しくブドウを味わうための工夫を紹介します。

安全に食べるための切り方・大きさ

子どもにブドウを食べさせるときは、まず安全性を第一に考えましょう。

厚生労働省でも、3〜5歳未満の子どもに丸のままのブドウを与えるのは危険としています。

そのため、ブドウは縦半分または4等分にカットするのが基本です。

縦に切ることで、果皮と果肉が一体化したまま形が崩れにくく、噛みやすくなります。

皮ごと食べられるシャインマスカットなどでも、年齢が低い場合は必ず切るのが安心です。

また、皮をむく際は果肉をつぶさないように軽く押し出すようにすると、手がベタつかず扱いやすくなります。

冷凍してひと口サイズにすれば、夏のおやつや歯の生え変わり時期の冷感デザートとしてもおすすめです。

お弁当やおやつに向くブドウ(葡萄/grape/グレープ)の使い方

ブドウは彩りが良く、弁当やデザートカップのアクセントにもぴったり。

皮ごと食べられる品種なら、冷凍して保冷剤代わりに入れると、昼食時にちょうど食べごろになります。

また、ピックに刺してフルーツ串にすれば、子どもが楽しく食べやすい工夫にもなります。

おやつには、ヨーグルトや寒天と組み合わせた簡単フルーツゼリーも人気です。

ブドウの果汁をそのまま使えば、甘味料を加えずとも自然な甘さが出て、安心して食べさせられます。

皮をむいてから潰し、ミルクや豆乳と混ぜてシャーベットにしてもおいしく、食感の変化で子どもの興味を引くことができます。

味覚教育としての果物体験

ブドウを通じて、子どもに「味の違い」を学ばせるのも良い経験になります。

例えば、巨峰とマスカットでは香りや甘さが違い、ピオーネやデラウェアは酸味が強いなど、品種ごとの個性を感じることができます。

親子で一緒に食べ比べをすると、味覚が育ち、食への興味が自然と広がります。

また、旬の時期に農園でブドウ狩りを体験するのもおすすめ。

収穫の喜びや、農家さんの話を聞くことで「食べ物は自然と人が作っている」という理解が深まります。

こうした体験は、食育の一環としても非常に価値があります。

8. サステナブルなブドウ(葡萄/grape/グレープ)製品づくり

ブドウは、美味しさや栄養だけでなく、環境への配慮という面でも注目されています。

地球温暖化や食品ロス問題が深刻化する中、ブドウの生産・加工・流通においても「サステナブル(持続可能)」な取り組みが広がっています。

ここでは、ブドウを無駄なく活用するアイデアや、再利用・リサイクルの工夫、そして新しい技術の動きを紹介します。

食品ロスを減らす「ブドウ(葡萄/grape/グレープ)の再利用」アイデア

ブドウの加工工程では、果汁を搾った後に皮や種が残ります。

これまで廃棄されることの多かったこれらの副産物を再利用する動きが全国で進んでいます。

代表的なのが、搾りかすを使った「ブドウパウダー」。乾燥させて粉末状にすることで、ポリフェノールや食物繊維をそのまま活かせる健康素材として注目されています。

クッキーやパン、スムージーなどに混ぜると、自然な色合いと香りを楽しめます。

また、ブドウの房の軸や傷のある果実も、ジャムや酢、発酵飲料として再利用されています。

こうした取り組みは、廃棄物の削減だけでなく、資源の有効活用と地域経済の循環にもつながっています。

皮・種・搾りかすのリサイクル活用

ブドウの皮や種には、多くのポリフェノールが含まれています。

この栄養価の高い副産物を活かし、近年では「グレープシードオイル(ブドウ種子油)」や「ブドウエキス化粧品」などが登場しています。

グレープシードオイルは軽い口当たりで酸化しにくく、サラダやドレッシングにも使いやすい健康志向のオイルです。

また、ポリフェノールの抗酸化作用を利用したスキンケア製品も開発が進み、美容分野でもブドウの力が活かされています。

さらに、搾りかすを家畜の飼料や堆肥として再利用する例も増えています。

これにより廃棄物を出さず、自然に還す「循環型農業」が実現。

ワイナリーや果樹園が中心となり、環境と地域の両方を支える新しいモデルとして注目されています。

エシカル消費とフードテックの最新動向

消費者の間でも、「環境に優しい商品を選ぶ」という意識が高まっています。

ブドウ産業では、化学肥料を減らした有機栽培や、再生可能エネルギーを使ったワイナリー運営など、エシカルな(倫理的な)生産体制が広がっています。

また、AIやIoT技術を活用して栽培環境を最適化する「スマート農業」も進み、無駄のない生産や品質向上に貢献しています。

一方で、加工分野では「アップサイクル食品」としてのブドウ製品が人気です。

見た目や形が不揃いなブドウを使ってジュースやスムージーを作るなど、味や栄養はそのままに新たな価値を生み出す工夫が注目されています。

こうした取り組みは、環境にも人にもやさしい未来の食文化を育てているのです。

9. ギフト・贈答用としてのブドウ(葡萄/grape/グレープ)製品

ブドウは、その美しさと華やかさから「特別な贈り物」としても人気があります。

瑞々しい果実の輝きや上品な香りは、季節の挨拶やお祝いの場面にふさわしく、贈る人の気持ちをやさしく伝えてくれます。

最近では、高級フルーツギフトやワイン、スイーツなど、ブドウをテーマにした贈答品のバリエーションも豊富になりました。

ここでは、贈って喜ばれるブドウ製品と、贈り方のポイントを紹介します。

贈って喜ばれる高級ブドウ(葡萄/grape/グレープ)と加工品

特別な贈り物としてまず人気なのが、高級生ブドウ。

中でも「シャインマスカット」や「ナガノパープル」は、美しい見た目と高い糖度から贈答用フルーツの定番となっています。

粒が大きく、皮ごと食べられる手軽さも魅力で、年齢を問わず喜ばれます。

岡山県の「晴王(はれおう)」や山梨県の「富士の輝き」など、ブランド名が付いた品種は特に人気が高く、百貨店や通販サイトでも高評価を得ています。

また、ワインやジュース、レーズン、コンポートといった加工品もギフトに最適です。

国産ワインは味わいが繊細で和食にも合うため、ワイン好きだけでなく幅広い層に贈りやすいアイテムです。

ノンアルコールのグレープジュースやスパークリングジュースも、子どもがいる家庭や健康志向の方への贈り物として人気があります。

季節の贈り物・お取り寄せの人気商品

ブドウギフトの旬は、8月から10月にかけて。

この時期は「お中元」「敬老の日」「秋の贈り物」として需要が高まります。

産地直送のブドウは鮮度が高く、糖度や香りが格別。

冷蔵配送で届けられる「房ごとブドウ」や、少量ずつ詰め合わせた「食べ比べセット」など、贈る側の心遣いが伝わる商品が増えています。

また、スイーツギフトも人気です。

ブドウを使ったゼリーやチーズケーキ、タルトなどは見た目にも華やかで、季節限定の詰め合わせは特別感があります。

近年は環境に配慮した簡易包装やエコパッケージも選ばれており、贈る人のセンスや気遣いを感じさせるポイントにもなっています。

包装・保存・贈答マナーのポイント

ギフトとしてブドウを贈る際は、鮮度と見た目の美しさが大切です。

房が崩れやすいため、輸送にはクッション材入りの専用ボックスを使用し、冷蔵便で送るのが基本。

相手が受け取れる日時を事前に確認し、できるだけ早く味わってもらえるよう手配しましょう。

また、のしや包装紙の選び方も印象を左右します。

季節の贈り物には「御中元」「残暑見舞」「敬老の日御祝」など、目的に合わせた表書きを選び、落ち着いた色合いの包装を選ぶと上品です。

加工品を贈る場合は、保存期間や開封後の扱いについて一言添えると、より丁寧な印象になります。

贈り物はモノだけでなく心を届けるもの。

相手の好みやライフスタイルに合わせて、フレッシュな果実・香り高いワイン・やさしいスイーツなど、ぴったりの形を選ぶことが大切です。

10. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)の未来と新しい楽しみ方

ブドウは、長い歴史の中で人々の暮らしに寄り添ってきた果物です。

そして今、その価値は「食べる楽しみ」だけでなく、「育てる・創る・つなぐ」へと広がっています。

品種改良やスマート農業、環境配慮型の製品づくりなど、ブドウの未来は確実に進化を続けています。

ここでは、新時代のブドウの楽しみ方と、これからの可能性について見ていきましょう。

新感覚スイーツ・発酵製品の進化

近年、ブドウを使った新感覚スイーツが続々と登場しています。

冷凍ブドウを使ったスムージーやアイスバー、皮ごと絞った濃厚なジュース、

さらにはブドウを発酵させたビネガードリンクやクラフトソーダなど、健康志向と美味しさを両立した製品が人気を集めています。

スイーツ業界では、「果物を主役にしたデザート」がトレンド。

ブドウ本来の香りや瑞々しさを生かすため、砂糖を控えめにした自然派スイーツが注目されています。

また、ワインの発酵技術を応用したノンアルコールの発酵飲料や、ブドウ酵母を使ったパン・スイーツの開発も進んでおり、

「飲む」「食べる」だけでなく、「発酵を楽しむ」文化へと広がりを見せています。

スマート農業・新品種による味の多様化

ブドウ栽培の現場では、テクノロジーの力が大きく進化を支えています。

AIやIoTを活用して温度・湿度・日照を自動制御し、最適な栽培環境を保つ「スマート農業」が広まりつつあります。

これにより、従来は難しかった地域でも安定した品質のブドウが収穫できるようになりました。

また、新品種の開発も活発です。

より甘く、より香り高く、そして病害に強い品種を生み出すための研究が進み、

日本では「富士の輝き」「クイーンルージュ」などの新ブランドが誕生しています。

これらは見た目の美しさや輸送性にも優れており、国内外での販路拡大にもつながっています。

ブドウの味わいは、もはや一つの完成形ではなく、「無限の可能性を秘めた進化の途中」といえるでしょう。

「日常にブドウ(葡萄/grape/グレープ)を」―健康・文化・持続可能性の融合

これからのブドウ文化は、特別な日だけの果物から、日常に寄り添う存在へと変わりつつあります。

朝食のヨーグルト、午後のスイーツ、夜のワインタイム――。

一日のさまざまなシーンにブドウを取り入れることで、心も体も豊かになります。

さらに、サステナブルな生産や地域共創の動きが加速する中で、

「食べることが社会貢献につながる」という新しい価値も生まれています。

ブドウを選ぶことが、環境を守り、生産者を支える選択になる――そんな時代がすぐそこまで来ています。

これからのブドウは、自然・人・文化を結ぶ架け橋です。

一粒の果実に込められた恵みを味わいながら、未来のブドウ文化を一緒に育てていきましょう。

🍊 さまざまな果物について、栄養・レシピ・豆知識をまとめています。

ぜひ気になるフルーツカテゴリから、お好みのテーマを見つけてください!