多彩な風味と美しさを兼ね備えたブドウは、世界中で愛される果物のひとつです。近年では、種なし・皮ごと食べられる品種や、高級ブランドとして流通する銘柄も増え、消費者の注目を集めています。

本記事では、日本と世界における代表的なブドウの品種や、話題のブランド、選ばれる理由や市場動向まで、わかりやすく解説します。最後までぜひご覧ください。

▼ ぶどうに関する最新情報や関連コラムはこちら

- 1. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)の品種とブランドの世界へようこそ|フルーツの王様を知る旅のはじまり

- 2. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)の基本分類を知る|赤・白・黒…色だけじゃない品種の奥深さ

- 3. 日本を代表する人気品種ランキング|知っておきたい定番ブドウ(葡萄/grape/グレープ)

- 4. 地域ブランドで差が出る!産地ごとの個性と魅力

- 5. 世界のブドウ(葡萄/grape/グレープ)事情|グローバルな視点で品種を知る

- 6. 品種改良の最前線|どうやって新しいブドウ(葡萄/grape/グレープ)は生まれるのか

- 7. 高級ブランドブドウ(葡萄/grape/グレープ)の世界|ギフトにも選ばれる理由

- 8. ブランド認証と商標制度|信頼されるブドウ(葡萄/grape/グレープ)の裏側

- 9. 市場動向と消費者ニーズの変化|選ばれるブドウ(葡萄/grape/グレープ)とは?

- 10. 未来の品種・ブランド戦略|環境・健康・文化とともに歩むブドウ(葡萄/grape/グレープ)

1. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)の品種とブランドの世界へようこそ|フルーツの王様を知る旅のはじまり

甘くて香り豊かなブドウは、日本人にとってなじみ深い果物のひとつです。巨峰やシャインマスカットなど、名前を聞くだけで味が思い浮かぶ方も多いでしょう。そんなブドウには「品種」と「ブランド」という2つの分類があり、それぞれに明確な違いがあります。ここでは、ブドウの人気の理由とともに、この2つの違い、さらに日本と世界のブドウ文化の違いをわかりやすく解説します。

ブドウ(葡萄/grape/グレープ)はなぜ人気?食卓に欠かせない存在

ブドウの人気の理由は、その手軽さと豊富なバリエーションにあります。洗ってそのまま食べられる手軽さ、種なしや皮ごと食べられる品種が増えていることから、子どもから高齢者まで幅広い層に支持されています。

また、ブドウは味や香り、食感の違いがはっきりしている果物です。巨峰のようにジューシーで濃厚な味わい、シャインマスカットのようにパリッとした食感と爽やかな香りなど、品種ごとの個性がはっきりしていて、食べ比べが楽しいのも魅力のひとつです。

さらに、ポリフェノールやアントシアニンなどの抗酸化成分が豊富な点も注目されています。健康や美容を気にする人にとっても、日常的に取り入れたい果物となっており、贈答用としても高い人気を誇ります。

【関連リンク】▶ブドウ(葡萄/grape/グレープ)の栄養と健康効果を解説|美容・生活習慣病に役立つ機能性とは?

品種とブランドの違いとは?

「品種」とは、農作物としてのブドウの種類を指します。シャインマスカットや巨峰、デラウェアなどがそれにあたり、それぞれに味・形・栽培特性の違いがあります。農業試験場や大学、民間農家の研究によって生み出された品種は、登録され、市場に流通します。

一方、「ブランド」は、同じ品種の中でも一定の品質基準を満たしたものに与えられる名称です。たとえば岡山県の「晴王」はシャインマスカットのブランドで、糖度・粒の大きさ・色つやなど厳しい基準をクリアしたものだけがその名を名乗れます。

つまり、品種は植物そのものの種類であり、ブランドはその中でも品質を保証する選ばれた果実に与えられる称号です。消費者にとって、ブランド名は味や品質の信頼性を判断する重要な指標となっています。

日本と世界で異なる「ブドウ(葡萄/grape/グレープ)文化」の背景

日本では、生で食べるためのブドウが主流です。甘さや見た目、食べやすさが重視され、贈答文化とも密接に結びついています。皮が薄く種がないことが求められ、家庭やギフト需要が品種開発の方向性に強く影響しています。

一方、ヨーロッパやアメリカなどでは、ブドウはワインの原料としての側面が強く、加工用の品種が多数存在します。酸味や渋み、糖度のバランスなど、ワインに適した成分が重視され、生食用とは育成の目的が異なります。

また、海外では輸送性や保存性が重視されることが多く、品種改良の方向も異なります。同じ果物でも、食べ方や求められる品質の違いによって、文化そのものが大きく変わっているのです。

2. ブドウ(葡萄/grape/グレープ)の基本分類を知る|赤・白・黒…色だけじゃない品種の奥深さ

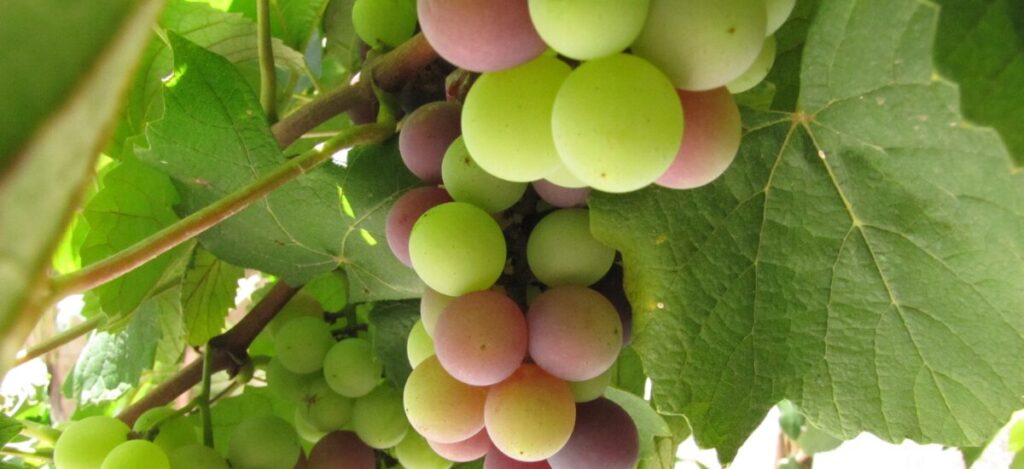

ブドウは色や味、用途によって多彩に分類されます。ここでは、赤・白・黒といった外観の違いから、生食用とワイン用、さらには近年注目の「種なし・皮ごと食べられる」品種まで、その奥深さを紐解きます。

見た目・味・種の有無で分類される主な特徴

ブドウの分類でまず目につくのが色の違いです。大きく分けて黒系(巨峰・ピオーネなど)、赤系(甲斐路・ベニバラードなど)、緑系=白系(シャインマスカット・ロザリオビアンコなど)があり、それぞれ風味や印象が異なります。

味では、甘みが強いタイプ、甘酸のバランス型、酸味が爽やかなタイプに分かれ、食べる人の好みや季節の料理に合わせて楽しめます。また、種の有無も重要な分類ポイントです。かつては種ありが主流でしたが、現在ではジベレリン処理による種なし栽培が一般的になり、特に子どもや高齢者に人気です。

生食用とワイン用、それぞれの用途に合った品種

ブドウは用途によっても分類されます。日本で流通しているブドウの多くは生食用で、見た目の美しさや甘さ、食べやすさが重視されます。シャインマスカット、巨峰、ナガノパープルなどが代表例です。

一方、ヨーロッパを中心に盛んなのがワイン用ブドウ。カベルネ・ソーヴィニヨンやピノ・ノワールなどは、小粒で酸味や渋みが強く、生食には向きません。発酵に適した糖度や皮の厚みなどが評価基準となり、栽培方法も異なります。同じ「ブドウ」でも、使い道によって品種選びの基準は大きく異なるのです。

種なし・皮ごと食べられる品種の開発背景

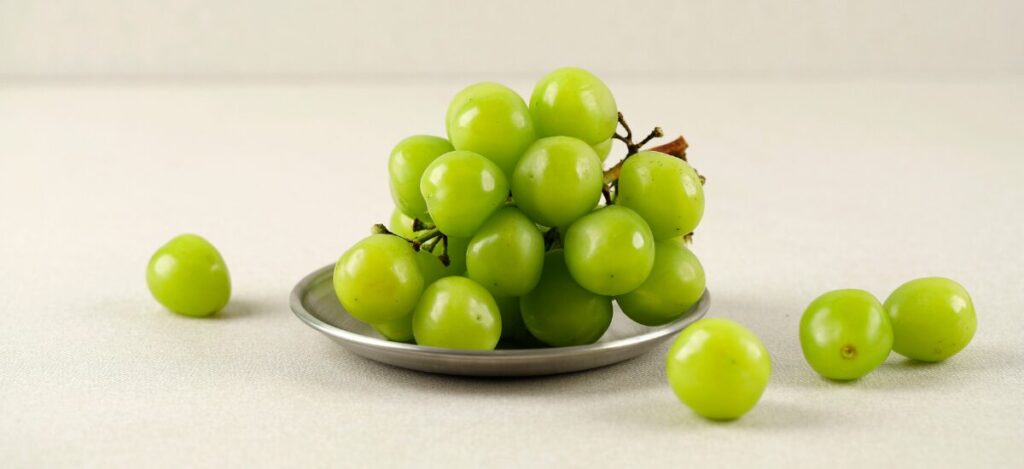

近年のブドウ市場では、「種なしで皮ごと食べられる品種」の人気が高まっています。シャインマスカットに代表されるこれらの品種は、ジューシーさと食べやすさを兼ね備えた現代的なブドウとして、家庭用・贈答用問わず評価されています。

皮が薄く、渋みやえぐみが少ないため、皮をむく必要がなく手軽。栄養も丸ごと摂れる点が支持されており、健康志向の高まりとも相性が良いと言えるでしょう。こうした品種は見た目の美しさも重視されており、ギフト市場でも存在感を放っています。

3. 日本を代表する人気品種ランキング|知っておきたい定番ブドウ(葡萄/grape/グレープ)

日本の食卓に欠かせない定番品種から、近年ブームを巻き起こしている新品種まで、ここでは知っておきたい代表的なブドウをランキング形式で紹介。味や特徴、人気の理由を整理します。

シャインマスカット:高級フルーツの代表格

鮮やかな黄緑色の果皮と、上品な甘さ・芳醇な香りで人気のシャインマスカットは、今や高級ブドウの代名詞です。2006年に品種登録されて以降、爆発的なブームを巻き起こし、贈答用・家庭用ともに需要が高まっています。

最大の特徴は、皮ごと食べられること。渋みがなくパリッとした食感は他にはない魅力で、さらに種なしで手が汚れにくい点も評価されています。糖度は18度前後と非常に高く、酸味が少ないため食べやすいのもポイント。価格帯はやや高めですが、ギフトやふるさと納税でも選ばれる定番品となっています。

巨峰・ピオーネ:ロングセラーの黒系ブドウ(葡萄/grape/グレープ)

黒系ブドウの代表格といえば、巨峰とピオーネ。巨峰は昭和20年代に誕生し、今なお日本の定番品種として親しまれています。大粒で甘みが強く、濃厚な味わいが特徴。ピオーネは巨峰をベースに品種改良されたもので、ジューシーさと上品な風味が持ち味です。

いずれも種あり・種なし両タイプがあり、産地や農家によって味の個性も異なります。長野、山梨、岡山など全国各地で栽培され、流通量も多いため、比較的手頃な価格で手に入るのも人気の理由です。ブドウ好きなら一度は味わっておきたい、まさに王道の存在です。

デラウェア・ナガノパープル:子どもにも人気の甘さ

小粒で食べやすく、種なしブドウの先駆け的存在といえるのがデラウェアです。甘さがしっかりしていて皮もむきやすく、特に子どもや高齢者に人気があります。スーパーでもよく見かける、身近なブドウの代表です。

一方、ナガノパープルは比較的新しい品種で、シャインマスカットと同様に皮ごと食べられるタイプ。黒紫色の果皮と強い甘みが特徴で、糖度は20度前後と非常に高く、酸味が少ないため非常に食べやすいブドウです。見た目も美しく、高級感がありながらも食べやすいため、近年注目度が高まっています。

4. 地域ブランドで差が出る!産地ごとの個性と魅力

同じ品種でも、産地によってブランド化されることで大きな価値の違いが生まれます。ここでは山梨・長野・岡山といった名産地の取り組みや、地域ブランドが持つ強みと課題を解説します。

山梨・長野・岡山…名産地が生んだご当地ブランド

日本における代表的なブドウの産地といえば、山梨・長野・岡山の3県が挙げられます。山梨県は巨峰やピオーネなどの黒系ブドウの一大生産地で、「勝沼」ブランドは全国的にも有名。長野県は昼夜の寒暖差を活かした糖度の高いブドウづくりに強みを持ち、「ナガノパープル」や「クイーンルージュ」など独自の品種でも注目されています。

一方、岡山県は高品質なシャインマスカットの産地として知られ、「晴王(はれおう)」という地域ブランドを展開。粒の大きさや糖度、見た目の美しさなど厳しい基準をクリアしたものだけが認定され、市場でも高値で取引されています。

「勝沼のシャインマスカット」はなぜ人気?

山梨県勝沼地域で生産されるシャインマスカットは、国内外で高い評価を受けています。勝沼は日本最古のワイン産地としても知られ、土壌や気候に恵まれているだけでなく、生産者の技術力や品質管理の高さも特筆すべき点です。

特に勝沼では、収穫タイミングの見極めや房づくりの丁寧さ、病害対策の工夫など、細部にわたる栽培技術が高く、安定した品質を実現しています。また、JAによるブランド管理が徹底されており、消費者も「勝沼産=おいしい」というイメージを持ちやすいのが人気の理由です。

ブランド化のメリットと課題

地域ブランドとしてブドウを差別化するメリットは、「品質保証」と「付加価値の創出」にあります。一定の基準を満たすことで、消費者に安心感を与え、価格競争に巻き込まれずに高付加価値で販売できる点が大きな魅力です。

一方で、ブランド化には厳格な管理体制や販路の確保、農家間の協力体制が欠かせません。出荷基準に満たなかった果実の扱いや、ブランド維持のための生産者教育など、現場では多くの課題も抱えています。また、ブランドに依存しすぎると他産地との差別化が難しくなるため、「どう維持・発展させていくか」が今後のカギを握ります。

5. 世界のブドウ(葡萄/grape/グレープ)事情|グローバルな視点で品種を知る

世界のブドウは、生食だけでなくワインや加工用としても幅広く活躍しています。ここでは、代表的な海外品種や輸出向けブランド、日本品種が海外で注目される理由まで、グローバルな視点から紹介します。

カベルネ・ソーヴィニヨンやコンコードとは?

世界には、日本ではあまり見かけないブドウの名品種が多数あります。中でもワイン用ブドウの代表格が「カベルネ・ソーヴィニヨン」や「ピノ・ノワール」といった品種。これらはフランス・イタリアなどを中心に広く栽培され、芳醇な香りや酸味、タンニンなどがバランスよく含まれた、醸造に適したブドウです。

一方、アメリカでは「コンコード」という生食とジュース両用の品種が有名です。やや野性的な香りと強い甘みが特徴で、ジュースやジャムの原料としても親しまれています。日本では見かける機会が少ないものの、海外では家庭の定番フルーツとして根づいています。

このように、海外では味わいや加工適性を重視した品種が多く、育種の方向性も日本とは異なります。

海外の種なし・輸出向けブランド事情

輸出用ブドウに力を入れている国々では、「種なしで日持ちがよく、輸送に強い」ことが重視されます。アメリカの「サンワールド」や、チリの「レッドグローブ」、オーストラリアの「メナージュ」などは、国際市場で流通する有名ブランドです。

これらの品種は、日本のように味や見た目だけで評価されるのではなく、コンテナでの長距離輸送に耐えられる硬さや房もち、保管時の安定性なども重要な品質要素となります。また、価格競争も激しく、安定供給とコストパフォーマンスが求められるため、効率的な栽培とブランド戦略がセットで進化しています。

特に近年では、アジア市場への輸出を見据えた「甘くて皮が薄い」品種の開発も進んでおり、日本の消費者ニーズとマッチする傾向も見られます。

日本品種が海外で注目されている理由

日本で開発されたシャインマスカットやナガノパープルといった高品質なブドウ品種は、今や世界中の注目を集めています。特にアジア圏では、「高級フルーツ」としてのブランド価値が評価されており、香港・台湾・シンガポールなどでは、贈答用に数千円〜数万円で取引されることもあります。

日本品種は、見た目の美しさ、皮ごと食べられる手軽さ、高糖度といった特徴が評価され、他国の品種との差別化要素になっています。また、農家の手作業による丁寧な栽培技術も、品質の安定性に寄与しています。

その一方で、日本の品種が海外で無断栽培される「流出問題」も浮上しており、品種登録・知的財産保護の重要性も問われています。今後は、グローバルな視点でのブランド戦略とともに、法的な保護体制の強化が不可欠です。

【関連リンク】▶日本のブドウ・世界のブドウ品種徹底解説

6. 品種改良の最前線|どうやって新しいブドウ(葡萄/grape/グレープ)は生まれるのか

新しいブドウはどのように誕生するのでしょうか。ここでは、交配やゲノム解析を活用した最新の品種改良の流れ、公的研究機関や大学の取り組み、消費者ニーズを反映した現場の工夫を詳しく見ていきます。

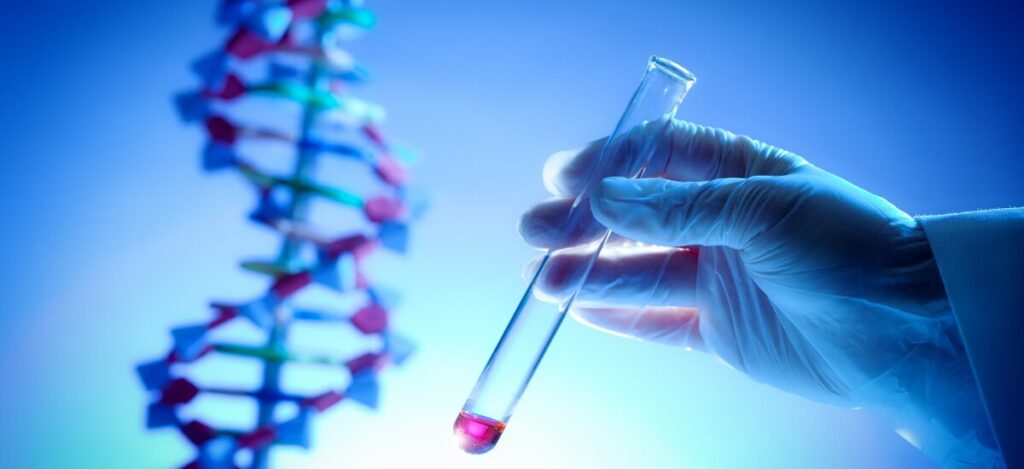

品種改良の流れと技術(交配・ゲノム解析)

ブドウの品種改良は、基本的には「交配」から始まります。異なる品種を掛け合わせ、子の中から目的に合った性質を持つものを選抜していく方法です。たとえば「シャインマスカット」は、安芸津21号と白南という2つの親品種から生まれました。

交配後の選抜・育成には10年以上かかることも珍しくなく、気の遠くなるような作業です。近年はDNA情報を活用した「ゲノム解析」技術が進み、有望な遺伝子を効率よく選び出せるようになりました。これにより、目的の性質(糖度・酸味・病害耐性など)をもつ個体を早期に見極めることが可能になり、育種スピードは加速しています。

農研機構や大学が支える研究の現場

日本では、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)をはじめとする公的研究機関や、山梨大学・岡山大学などの大学がブドウの品種改良をリードしています。これらの機関では、試験場で数百種類の交配組み合わせを行い、気候・病気・食味などの条件に合わせた新品種を育成しています。

また、民間の生産者グループやJAも実地試験に協力し、現場での適応性や収量性、消費者の評価などをフィードバック。現場と研究が一体となって「売れるブドウ」「作りやすいブドウ」を目指した品種開発が行われています。

近年では、消費者参加型の試食評価会なども開かれ、市場ニーズを取り入れた開発体制も整いつつあります。

食味・病害・流通…課題を超えるための進化

品種改良の目的は多岐にわたります。甘くておいしいのはもちろん、雨や病気に強く、見た目が良く、皮ごと食べられて、なおかつ収穫・輸送・販売がしやすいこと。これらをすべて兼ね備える品種は非常に少なく、その理想を追い求めるのが品種改良の現場です。

たとえば、梅雨の多い日本では「灰色かび病」「べと病」などの病害対策が大きな課題です。農薬を減らしても病気にかかりにくい品種の開発は、生産者の負担軽減にもつながります。

また、流通面では日持ちのよさや房もちの安定性も重視されます。シャインマスカットがここまで普及した背景には、こうした扱いやすさの面でも優れていたことが大きいのです。

今後は、気候変動への対応や低コスト栽培の実現といった新たな課題にも応じた、次世代のブドウづくりが求められていきます。

7. 高級ブランドブドウ(葡萄/grape/グレープ)の世界|ギフトにも選ばれる理由

「晴王」や「ルビーロマン」に象徴される高級ブランドブドウ。ここでは、そのブランド戦略や厳格な品質管理、価格の高さを支える背景、贈答文化との結びつきを掘り下げていきます。

「晴王」「ルビーロマン」などのブランド化戦略

岡山県の「晴王(はれおう)」や石川県の「ルビーロマン」は、地域が一体となって育て上げた代表的な高級ブランドブドウです。晴王はシャインマスカットの中でも、糖度や粒の大きさ、色つやなど厳格な基準を満たしたものだけが名乗れる名称。一房5,000円以上するものもあり、全国的なギフト需要を集めています。

ルビーロマンは、赤く大粒で美しい外観が特徴の超高級ブドウ。初競りで数十万円〜百万円を超える値がつくこともあり、その希少性と話題性で知られています。こうしたブランド化には、県やJAの厳しい管理体制、プロモーション戦略、種苗の流通制限などが組み合わさっており、他産地との差別化に成功しています。

厳しい品質管理と市場価格

高級ブランドブドウは、品質基準の徹底によって「選ばれたものだけ」が市場に出されます。粒の大きさや房の形、糖度、色むら、病害の有無など、細かく設定された出荷条件をクリアしない限り、ブランド名を名乗ることはできません。

こうした徹底した選別により、ブランドイメージは守られ、消費者の信頼にもつながります。また、生産者にとっても高価格で販売できるメリットがあり、ブランド価値の維持は重要なテーマです。市場では一房数千円〜1万円超の価格で取引されることも珍しくなく、高級フルーツというジャンルの確立に貢献しています。

ギフトとしての価値と贈答文化との関係

日本には古くから、季節の挨拶や節目に果物を贈る文化があります。中でもブドウは、見た目の美しさ・縁起の良さ・食べやすさから、贈答品として高い支持を得ています。特にお中元・お歳暮・内祝い・敬老の日などのギフトシーンでは、高級ブドウの人気が年々高まっています。

近年ではふるさと納税の返礼品や、百貨店・ECサイトでのギフト対応商品としても定番化し、パッケージや配送方法にもこだわったブランド展開が進んでいます。SNS映えする外観や、高級感あるストーリー性も相まって、想いを伝えるフルーツとしての立ち位置を確立しています。

8. ブランド認証と商標制度|信頼されるブドウ(葡萄/grape/グレープ)の裏側

信頼されるブドウの裏側には、GI制度やJAによる厳格な認証があります。ここでは、ブランドを守る仕組みや偽物対策、知的財産保護の現状を解説し、ブランド価値の維持に必要な取り組みを紹介します。

地理的表示(GI)制度とその重要性

GI(Geographical Indication/地理的表示)制度は、特定の地域で育てられ、地域特有の気候・技術・文化に基づいて生産された農産物に与えられる認証です。ブドウでは、石川県の「ルビーロマン」、山梨県の「甲州」などが登録されており、生産地の名前と品質を守る手段として活用されています。

GI登録されると、第三者による模倣や勝手な使用を防ぐことができ、消費者にとっても「本物である証」となります。また、輸出の際にも信頼性が高まり、価格競争に巻き込まれにくくなるのが大きなメリットです。こうした制度は、生産者の誇りと努力を保護する重要な手段といえるでしょう。

JAや地域団体の認証制度

ブランドブドウの多くは、JA(農業協同組合)や県単位の生産団体が独自の認証制度を設けています。たとえば岡山県の「晴王」は、JAが厳格な基準を設定し、糖度、粒の大きさ、外観の美しさなどを細かくチェックしたうえで認定されます。

このような地域団体による認証制度は、出荷時の品質の均一性を保つだけでなく、生産者の技術向上やブランド意識の醸成にもつながっています。また、ブランドの信頼性が高まることで、市場価格の安定にも貢献。買い手にとっても「安心して選べる基準」となり、リピーター獲得にもつながる仕組みです。

偽物・類似品対策とブランド保護の現状

ブランドブドウの価値が上がる一方で、模倣品や無断流通といったリスクも増加しています。特に問題視されているのが、海外での日本品種の無断栽培。シャインマスカットなどが国外で品種登録されずに流出し、現地で別名ブランドとして流通しているケースが報告されています。

こうした流出は、日本の農業技術や知的財産の損失に直結します。そのため近年では、農林水産省や各県が品種登録・商標登録の強化を進め、法的保護を図る動きが活発化しています。加えて、生産現場でも出荷物のトレーサビリティ(生産履歴の明示)や、QRコードによる真贋判定など、新たなブランド保護策も導入され始めています。

9. 市場動向と消費者ニーズの変化|選ばれるブドウ(葡萄/grape/グレープ)とは?

消費者が選ぶブドウには明確な傾向があります。ここでは「皮ごと食べられる」「甘みが強い」「映える」といった人気要素や、世代・海外市場ごとの嗜好の違い、SNS時代に適した販売戦略を取り上げます。

皮ごと食べられる・甘みが強い・見た目が美しい

現代の消費者が求めるブドウの条件は、ただ甘いだけではありません。まず評価されるのは「皮ごと食べられる」手軽さ。皮が薄く、渋みが少ないシャインマスカットやナガノパープルは、そのまま口に入れられる利便性と食感の良さから人気を集めています。

次に重視されるのが「強い甘み」。糖度が18度以上のブドウが一般的になりつつあり、酸味の少ないマイルドな味が好まれる傾向があります。また、見た目の美しさも重要です。粒が大きく揃っていて、色ツヤが良いものは、贈り物やSNS投稿用としても高評価。つまり、「手軽・甘い・映える」が現代の選ばれるブドウのキーワードです。

若者・高齢者・海外消費者の嗜好の違い

消費者の年齢層によって、好まれるブドウにも違いが出ています。若年層はSNS映えや新しい品種への関心が高く、見た目や話題性を重視する傾向があります。一方で高齢層は、昔ながらの巨峰やデラウェアのような、どこか懐かしさを感じる味わいを好む人も多く、根強い支持があります。

また、海外市場では「高級フルーツ」としての需要が高まりを見せています。日本のシャインマスカットは、香港やシンガポールなどアジア圏で1房数千円〜1万円で取引されることもあり、見た目の美しさと品質の信頼性が高く評価されています。今や国内市場だけでなく、海外の嗜好も品種戦略に大きく影響を与えています。

SNS映えと「高単価×少量」時代の販売戦略

InstagramやX(旧Twitter)など、SNSを通じた情報拡散が日常化した今、果物の世界にも映えるニーズが浸透しています。美しい箱詰め、粒の整った房、カラフルな断面などが視覚的に訴求力を持ち、販売に直結する時代になりました。

この流れを受け、「高単価×少量」の販売スタイルも広がっています。一房数千円であっても「見た目・品質・体験」が伴えば売れるため、1粒ずつ梱包されたジュエリーパッケージや、高級フルーツギフトとしてのブランディングも進んでいます。

また、ふるさと納税やECサイトでの購入が定着し、産地から直送で新鮮なブドウを手に入れるニーズも増加。販路の多様化も、消費者ニーズの細分化に応える大きな鍵となっています。

10. 未来の品種・ブランド戦略|環境・健康・文化とともに歩むブドウ(葡萄/grape/グレープ)

環境対応や健康志向、地域活性など、ブドウの未来は多様なテーマとつながっています。ここでは、持続可能な品種改良や機能性ブドウの可能性、輸出・食育を含めた今後の戦略を展望します。

環境対応型ブドウ(葡萄/grape/グレープ)(減農薬・省資源)の開発動向

温暖化や異常気象の影響を受けやすいブドウ栽培では、環境への配慮と安定的な生産の両立が大きな課題です。特に、病害虫に強い品種や、農薬を減らしても健全に育つブドウの開発は、生産者・消費者の双方から求められています。

現在、農研機構や大学では「耐病性」「耐暑性」「省力管理」に優れた品種の開発が進んでおり、露地栽培でも安定して収穫できる新たな系統が生まれつつあります。また、省水型の灌漑技術や、マルチ資材の見直しなど、持続可能な栽培方法の確立も急務です。今後のブドウづくりは、気候変動への対応力が競争力を左右する時代になるでしょう。

健康志向の高まりと機能性ブドウ(葡萄/grape/グレープ)の可能性

現代の消費者は「美味しさ+健康」を重視する傾向にあります。ブドウはもともとポリフェノール、アントシアニン、レスベラトロールなどの抗酸化成分を多く含む果物であり、その栄養価が再注目されています。

こうした背景から、「機能性表示食品」としての展開を視野に入れたブドウの開発も始まっています。たとえば、より多くのポリフェノールを含むように育種された品種や、血糖値上昇を抑える作用が研究されている系統などがあり、今後は食べて美味しく、体に良いという新たな価値軸で選ばれるブドウが登場してくると予想されます。

食育・地域活性・輸出戦略とブドウ(葡萄/grape/グレープ)の未来

ブドウは単なる果物にとどまらず、地域資源としてのポテンシャルも高く評価されています。観光農園や直売所での体験型イベント、学校での食育プログラム、農業体験などを通じて、地域と人をつなぐ「文化の果実」としての役割が広がっています。

また、輸出を見据えた品種開発やブランド構築も進みつつあります。海外でのシャインマスカット人気を受け、日本各地のブランドブドウが国際市場での競争力を高めるチャンスを迎えています。見た目の美しさや味に加えて、ストーリー性や生産背景まで含めた体験価値がこれからのブランド戦略のカギとなるでしょう。

🍊 さまざまな果物について、栄養・レシピ・豆知識をまとめています。

ぜひ気になるフルーツカテゴリから、お好みのテーマを見つけてください!