桃は、その甘さと香り、美しい見た目で多くの人に愛される果物です。しかし、美味しい桃を育てるには、繊細で専門的な栽培技術が必要です。本記事では、桃の品種選びから土作り、剪定、摘果、収穫、出荷、そしてスマート農業による未来の展望まで、詳しく解説します。これから桃栽培を始めたい方も、技術を見直したい方も、ぜひ参考にしてください。

▼ 桃に関する最新情報や関連コラムはこちら

1. 桃(もも/peach/ピーチ)栽培の魅力と日本における重要性

甘くみずみずしい果肉と上品な香りを持つ桃は、夏を彩る果物として多くの人に愛されています。見た目にも美しく、贈答品や観光農園でも高い人気を誇ることから、農家にとっても魅力的な作物です。一方で、栽培には高度な技術が必要であり、担い手不足や気候変動といった課題にも直面しています。本章では、桃栽培の魅力とともに、産地ごとの特色や今後の課題について解説します。

桃(もも/peach/ピーチ)が果樹栽培において人気を集める理由とは?

桃は高単価で取引される果物のひとつで、収益性が高い点が大きな魅力です。収穫時期の異なる多様な品種があり、早生から晩生まで出荷時期を分散できるため、気候リスクの軽減にもつながります。また、桃狩りなど観光体験と相性が良く、農園経営の柱として導入されることも増えています。見た目や香りの華やかさは、SNS映えや贈答需要にも強く、6次産業化やブランド化との親和性も高い果樹です。

【関連リンク】▶桃(もも/peach/ピーチ)の栄養と健康効果とは?美肌・腸活・妊娠に嬉しい理由を解説

日本の主な桃(もも/peach/ピーチ)産地と地域ごとの特色

桃の主要産地には山梨県、福島県、長野県、岡山県があります。山梨県は日照時間の長さと昼夜の寒暖差に恵まれ、糖度の高い桃が育つ条件が揃っています。福島県では「あかつき」など人気品種が豊富で、品質の高さでも定評があります。長野県は冷涼な気候を活かして晩成種の栽培が盛んで、他産地と出荷時期をずらすことで差別化を図っています。岡山県は白桃の高級ブランド産地として知られ、柔らかく上品な果肉が評価されています。

栽培者の高齢化・気候変動などが及ぼす影響

現在、桃農家の多くが高齢化しており、後継者不足が深刻な課題です。桃の栽培は剪定や摘果、袋掛けなど手間がかかる作業が多く、技術継承も容易ではありません。また、地球温暖化によって開花時期が早まり、遅霜による被害や病害虫の増加も懸念されています。こうした課題に対応するには、ICT技術を活用したスマート農業の導入や、地域での人材育成・技術継承の仕組みづくりが必要です。

2. 品種選びがすべてを左右する:地域・目的別の選定法

桃の栽培において、品種選びは最も重要な工程のひとつです。収穫時期や果実の特徴はもちろん、地域の気候条件や出荷の目的によって適した品種は異なります。どの品種を選ぶかによって、収量・品質・経営安定性すべてが左右されると言っても過言ではありません。本章では、代表的な人気品種の特徴とともに、地域・気候に応じた選び方や、加工・生食など用途別の選定ポイントをわかりやすく解説します。

人気品種の特徴と育てやすさ

桃には多くの品種がありますが、なかでも人気が高いのが「白鳳」「あかつき」「川中島白桃」などです。「白鳳」は果汁が多くやわらかな食感が特徴で、早生種の代表格。「あかつき」は日持ちがよく、糖度も高いため、贈答用に最適です。「川中島白桃」は晩生種で収穫時期が遅く、果肉がしっかりしており輸送性にも優れています。いずれの品種も適切な管理が求められますが、初心者にも扱いやすい品種として人気があります。

地域・気候に適した品種の選び方

品種選びでは、地域の気候条件との相性が非常に重要です。標高の高い地域では晩生種が向いており、冷涼な気候が果実の成熟をゆっくりと進め、風味を深めてくれます。一方、温暖地では早生品種が育ちやすく、早い段階で収穫・出荷することで市場競争力を高めることができます。また、霜害リスクのある地域では、開花が遅めの品種を選ぶことで被害を回避できる場合もあります。地元の試験場や先進農家の事例を参考にすることが大切です。

収穫時期・出荷先・加工適性を見据えた戦略

収穫時期のバランスをとることは、農作業の負担を分散し、計画的な出荷を可能にします。例えば、早生・中生・晩生の品種を組み合わせて植えることで、1〜2か月にわたって出荷を続けることができ、収入の安定化にもつながります。また、生食向けの品種と加工向けの品種では重視すべき点が異なります。加工用には果肉が硬く、日持ちのする品種が向いており、ジャムや缶詰用のニーズに応えやすくなります。販路やターゲット市場に合わせて、戦略的に品種構成を組むことが、成功への近道です。

【関連リンク】▶桃(もも/peach/ピーチ)の品種とブランド徹底解説|人気ランキング・地域特産・新品種まで網羅!

3. 土作りと圃場(ほじょう)選定の基本

桃栽培の成功は、適した土地選びと土作りから始まります。どれほど優れた品種や技術があっても、土壌環境が悪ければ、樹勢が弱まり、病気や収量の低下を招いてしまいます。桃は特に根の張り方に特徴があり、排水性・通気性の高い環境を好みます。本章では、桃に適した土壌条件と改善方法、さらに圃場の選び方や植え付け前に行っておきたい基本的なチェックポイントについて詳しく解説します。

桃(もも/peach/ピーチ)栽培に適した土壌条件とは

桃は水はけが良く、肥沃な壌土〜砂壌土を好む果樹です。根は浅く広がる性質があり、根域に常に湿気がたまるような重粘土質や低地は向いていません。理想は、土壌のpHが6.0〜6.5前後で、有機物を豊富に含み、適度な通気性と保水力を兼ね備えていることです。強酸性やアルカリ性に偏っている場合は、苦土石灰などを用いてpH調整を行いましょう。あらかじめ土壌分析を行い、現状の土の性質を把握することが重要です。

土壌pH・通気性・排水性の改善方法

pHが酸性に偏りすぎている場合は、植え付けの1〜2か月前に苦土石灰を散布して中和し、土とよく混ぜ込んでおきます。また、水はけの悪い圃場では、高畝を作ることで根腐れや湿害のリスクを減らすことができます。粘土質の土壌では、腐葉土や堆肥をすき込むことで通気性を高めることができます。通気性・排水性・保水性のバランスを見ながら、土を「ふかふか」にすることを意識すると良いでしょう。耕土の深さは30〜40cm以上を確保しておくのが理想です。

植え付け前にしておきたい土壌診断と対策

桃の苗木を植える前には、圃場全体の状態を事前にチェックしておくことが大切です。pH・EC(電気伝導度)・窒素やリン酸、カリウムの含量を測定し、不足している養分や過剰な要素があれば補正します。また、前作が野菜や他の果樹だった場合は、連作障害にも注意が必要です。必要に応じて天地返し(土の上下を入れ替える)を行い、地力の回復を図りましょう。水はけのチェックは、降雨後に水たまりができないかを観察するのが簡単な方法です。

【関連リンク】▶桃(もも/peach/ピーチ)の栽培方法|育て方・管理・収穫の基本を解説

4. 苗木の選び方と植え付けのコツ

桃栽培のスタート地点とも言えるのが、苗木選びと植え付け作業です。どんなに土壌環境や栽培技術が優れていても、最初の苗木選びで失敗すれば、その後の樹勢や収量に大きな影響を及ぼします。植え付け時には根の広がりや深さを考慮し、環境に合わせた適切な管理も必要です。本章では、健康な苗木の見分け方や、植え付けの具体的な手順と注意点を紹介します。

健全な苗木を見分けるチェックポイント

良い苗木は、幹がまっすぐで太く、傷がなく、病斑やカビの跡がないことが基本です。接ぎ木部分がしっかりと癒着しているかも確認しましょう。枝が左右対称に張り出していると、その後の樹形も整いやすく、成長がスムーズになります。また、根の状態も重要です。細根が豊富にあり、腐敗臭や黒ずみのないものを選びましょう。購入前に信頼できる苗木業者から仕入れることも、品質を左右する大切な要素です。

根域制限と深植え防止の重要性

桃は根張りが浅いため、植え付け時に深植えしすぎると、生育不良や根腐れの原因となります。接ぎ木部分が地表よりも少し上になるよう、浅めに植えるのが基本です。また、将来的に根の広がりをコントロールする根域制限栽培を導入する場合は、植え付け時にあらかじめ遮根シートや囲いを設置します。これにより、根の暴走を防ぎ、果実品質の安定化や管理作業の効率化が図れます。

植え付け時期・間隔・整列方法の実践ポイント

植え付けは、苗木の休眠期である晩秋〜早春が適期です。寒冷地では霜害のリスクを避けるため、春先の植え付けが推奨されることもあります。株間は樹勢や品種により異なりますが、基本は3〜5m程度の間隔を確保し、日照や風通しを妨げないように整列させます。また、植え穴には完熟堆肥や元肥を混ぜ、根の定着を促します。植え付け後は十分に灌水し、根が乾燥しないよう注意しましょう。

5. 桃(もも/peach/ピーチ)の剪定技術

桃の木は成長が早く、放っておくと枝が混み合い、果実の品質や収量に大きく影響します。そのため、毎年欠かせないのが「剪定」です。剪定は単に枝を切る作業ではなく、樹形を整え、日当たりと風通しを確保しながら、翌年の果実を実らせるための大切な管理技術です。本章では、剪定の基本スタイルや年齢別の剪定方法、自然樹形を活かした効率的な管理のコツをわかりやすく解説します。

基本の剪定スタイルとその目的

桃の剪定には、主に「開心自然形」と呼ばれる樹形が使われます。これは、木の中心を空けて、外側に枝を広げるようにする方法で、日光をまんべんなく果実に当てることができます。光合成が促進され、果実の糖度や着色が向上するほか、風通しも良くなり病害虫の予防にもつながります。また、樹の高さを一定に保つことで収穫や袋掛け作業がしやすくなり、省力化にも貢献します。

成木・若木・老木で異なる剪定の考え方

剪定は木の年齢によって目的が変わります。若木では、主枝や側枝を整え、将来の骨格を作る「育成剪定」が重要です。枝の向きやバランスを見ながら、無理のない自然な樹形を目指します。成木では「結果枝(実をつける枝)」を意識しながら、古くなった枝の更新や混み合った部分の整理を行います。老木になると樹勢が衰えてくるため、「更新剪定」で若返りを図る必要があります。樹体の負担を減らしつつ、勢いのある枝を残すのがポイントです。

自然樹形を活かした効率的な管理方法

近年では、剪定によって無理に形を作りこまず、木の自然な成長を活かす「自然樹形管理」も注目されています。この方法では、必要最小限の剪定にとどめ、樹勢を落とさずに収量と品質の両立を目指します。さらに、機械収穫や省力化を見越した樹形設計も増えており、作業のしやすさと収益性を両立させるための工夫が求められます。結果的に、病害虫の抑制や風害への耐性も高まり、樹の寿命を延ばすことにもつながります。

6. 病害虫対策と減農薬栽培の最前線

桃は美味しさや香りに優れる一方で、病気や害虫の被害を受けやすい繊細な果実でもあります。とくに湿度の高い日本の気候では、黒星病やうどんこ病などの病害や、モモシンクイガ・アブラムシなどの害虫が発生しやすく、放置すれば収量や品質に大きな影響を及ぼします。近年は、環境や消費者への配慮から、農薬の使用を抑えた「減農薬栽培」への関心も高まっています。本章では、代表的な病害虫の特徴と対策、さらに持続可能な防除法やスマート農業による取り組みを紹介します。

桃(もも/peach/ピーチ)に多い代表的な病害虫とその発生時期

桃の主な病害としては、「黒星病」「灰星病」「うどんこ病」などが知られています。黒星病は雨の多い時期に葉や果実に黒い斑点が現れ、商品価値を著しく下げてしまいます。灰星病は開花期に多く、果実にカビ状の病斑を生じて腐敗させるため、開花直後からの防除が必要です。うどんこ病は新梢や果実の表面に白い粉のような菌糸を広げ、生育不良の原因となります。

害虫では「モモシンクイガ」「アブラムシ」「カメムシ」などが問題となります。モモシンクイガは幼虫が果実内部に侵入し、実を腐らせる被害が多く、発生時期を見極めたフェロモントラップや薬剤防除が効果的です。アブラムシは新芽や若葉に集まり、吸汁被害やウイルス病の媒介源になるため、早期発見が肝心です。

農薬だけに頼らない有機・物理的対策

従来の防除は農薬中心でしたが、近年は環境負荷や安全性の観点から、有機的・物理的な対策との併用が注目されています。たとえば、黒星病や灰星病の予防には、風通しを良くする剪定や地面の除草、病原菌の越冬源となる落葉や落果の回収・除去が有効です。これは農薬に頼らず病原の密度を下げる「耕種的防除」として基本中の基本です。

また、モモシンクイガ対策としては、交信撹乱剤(フェロモン剤)を利用し、害虫の交尾を妨げることで発生数を抑える方法も有効です。袋掛けも病害虫を物理的に防ぐ手段として高い効果があり、見た目の美しい果実を育てるうえでも欠かせません。加えて、耐病性のある品種の選定も、中長期的な病害リスクの軽減につながります。

実際の成功例に見るスマート防除技術

ICTやAIを活用した「スマート防除」も、今注目されている分野です。たとえば、圃場に設置した気温・湿度センサーからデータを収集し、病害虫の発生リスクが高まる時期を事前に予測。これにより、無駄な農薬散布を避け、最小限の回数で最大の効果を得る「ピンポイント防除」が可能になります。

さらに、ドローンによる空中散布は、高所の散布作業を安全かつ均一に行う手段として拡大中です。人手不足の課題解決にも貢献し、若手や新規就農者にとっても参入のハードルを下げる技術といえるでしょう。加えて、病虫害の画像診断AIや圃場管理アプリなどを併用することで、日々の観察と判断の精度が飛躍的に向上しています。

こうしたスマート技術の導入は、単なる効率化にとどまらず、減農薬・高品質・低環境負荷という持続可能な桃栽培の実現にも大きく貢献します。

7. 肥料設計と水管理で味を決める

桃の味や果実の仕上がりは、品種や天候だけでなく、日々の「肥料設計」と「水管理」によって大きく左右されます。どんなに品種が良くても、肥料や水分の与え方を間違えると、甘みの乗らない水っぽい果実になったり、逆に硬すぎたり、病害が出やすくなったりすることも。本章では、桃の生育ステージに応じた肥料設計や、有機・化学肥料の使い分け、水分量のコントロール方法について解説します。

成長ステージに合わせた施肥スケジュール

桃は、生育の初期から開花・結実・果実肥大・成熟・落葉期まで、ステージごとに必要な栄養素が変わってきます。春の萌芽前には窒素やリン酸を中心とした元肥を入れ、木の立ち上がりを助けます。開花後から結実期にはカリウムを意識した追肥を行い、果実肥大を促進。夏以降は過剰な施肥を避け、樹勢を落ち着かせることが大切です。落葉後には来年に向けた予備的な栄養補給も必要ですが、タイミングや量を誤ると翌年の生育に悪影響を及ぼすため、経験に基づいた調整が求められます。

有機肥料・化学肥料それぞれの利点と注意点

桃栽培では、有機肥料と化学肥料をうまく組み合わせることで、土壌の健全性と栄養バランスを保つことができます。有機肥料(堆肥や油かすなど)は緩やかに効くため、土づくりの一環として使われることが多く、微生物の活性化や根張りの促進にも効果的です。一方、化学肥料は即効性があるため、生育状況を見ながらの調整や追肥に向いています。ただし、過剰に使うと根を傷めたり、病害の原因になることもあるため、土壌分析と観察を併用しながら適量を心がけましょう。

土壌水分量のモニタリングと最適な潅水方法

水分管理もまた、桃の品質を大きく左右します。桃は過湿に弱く、根腐れや裂果の原因になるため、常に土壌が湿っている状態は避けるべきです。開花前から果実肥大期にかけては、必要に応じて潅水を行い、乾燥が続く時期は特に注意します。一方、成熟期にはあえてやや乾燥気味に管理することで、果実の糖度が上がり、味の濃い桃に仕上がります。最近では、土壌水分センサーやドローンによる潅水管理なども導入が進み、経験だけに頼らず科学的な判断がしやすくなっています。

8. 摘蕾・摘果・袋掛け:美味しさを引き出す手間仕事

桃は、ただ花を咲かせて実をつけるだけで美味しく育つ果物ではありません。一つひとつの果実にしっかりと養分と太陽の光を届けるためには、栽培途中で行う「摘蕾(てきらい)」「摘果(てきか)」「袋掛け(ふくろがけ)」といった、細やかで繊細な作業が欠かせません。これらの作業は、見た目・味・サイズといった品質すべてに直結する重要な工程です。収穫というゴールに向けて、丁寧に行われるこの手間こそが、最高に美味しい桃を育てるための秘密なのです。

摘蕾と摘果のタイミング・基準

桃の花芽は、前年の夏から秋にかけて分化します。春になると一気に芽が動き始め、枝にはたくさんの花が咲きますが、これらすべてを残しておくと、木にかかる負担が大きすぎて、実が小さくなり、味も落ちてしまいます。そのため行うのが「摘蕾」や「摘果」といった作業です。

摘蕾は、開花前の2〜3月ごろに行うのが一般的で、花芽を間引くことで、栄養の集中と作業効率の向上を図ります。すべての枝に均等に残すのではなく、枝の太さ・勢い・日当たりなどを考慮して間引いていくのがポイントです。

一方、摘果は開花後、実がピンポン玉大に育ってきた頃(5月中旬〜下旬)に行われます。この時期の作業では、実の形・傷の有無・果柄の太さなどを見極めながら、最も品質の良さそうな果実だけを残します。結果的に1本の木に残す果実数を厳選することで、1玉1玉にしっかりと栄養が行き渡り、大きく甘く育つようになります。摘果後は、見た目も揃い、販売面でも優位になるため、収益性の向上にも大きく貢献する作業です。

傷果・病果を減らすための袋掛けテクニック

摘果で厳選された果実に行うのが「袋掛け」です。果実がピンポン玉大〜卵大になったタイミングで行い、虫害・鳥害・病気・日焼け・擦れなどから果実を守ります。袋をかけることで、農薬の使用量も抑えることができ、無農薬や減農薬栽培を目指す方にも有効です。

袋の素材はクラフト紙やパラフィン加工のものなどがあり、通気性と遮光性を兼ね備えたものを選ぶと効果的です。作業時は果梗部(軸の部分)を痛めないように袋の上部をそっと折り返して固定します。隙間があると虫が侵入する原因になるため、閉じ方にも注意が必要です。

また、袋をかけたままでは着色が進みにくいため、収穫の1〜2週間前には袋を外して「着色仕上げ」を行います。袋を外すことで、桃特有の美しい紅色が果皮に現れ、見た目の美しさと市場価値が一気に高まります。

作業負担軽減に向けた省力化アイデア

これらの作業は、ひとつひとつが手作業であり、広い果樹園では作業量が膨大になります。そのため、労力を減らすための工夫や技術の導入も進んでいます。たとえば、開花のばらつきに応じてAIが摘果位置を提案するツールや、作業者が木の高さに合わせて昇降できる電動台車なども登場しています。

近年では「無袋栽培」という新たなアプローチも注目されており、袋掛けを省略しながらも、遮光ネットや適切な枝の剪定で品質を保つ方法もあります。ただし、この方法には高度な栽培管理が求められるため、経験と観察力が不可欠です。

9. 収穫と予冷・出荷の品質管理

桃はとてもデリケートな果物です。育てる過程にどれだけ手をかけても、収穫や出荷の管理が不十分では、その価値を十分に伝えることはできません。収穫のタイミングを間違えれば、甘さや香りが十分に出なかったり、逆に輸送中に傷んでしまうこともあります。また、収穫後の予冷や保管、出荷方法も、桃の品質と消費者満足に大きく関わります。本章では、収穫の見極め方から、予冷・出荷・ブランド維持まで、出荷前の品質管理の基本と工夫を解説します。

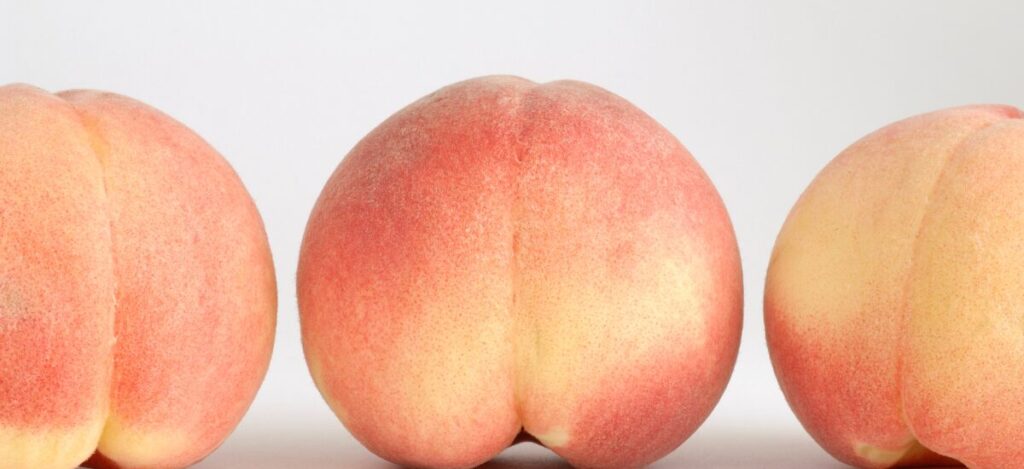

桃(もも/peach/ピーチ)の収穫適期を見極めるポイント

桃は「追熟しない果物」とされており、収穫した時点での品質がそのまま味に直結します。だからこそ、収穫のタイミングは非常に重要です。目安としては、果皮の地色が白っぽくなり、うぶ毛が薄くなり、果実の肩の部分がやや柔らかくなってきた頃が収穫適期とされています。収穫が早すぎると甘さが足りず、遅すぎると果肉が柔らかく傷みやすくなるため、圃場での果実の観察と経験が求められます。

また、同じ品種でも樹の位置や日当たりによって成熟の進み具合が異なるため、全体を一斉に収穫するのではなく、2〜3回に分けて丁寧に選果・収穫するのが理想です。糖度計や果肉硬度計を使って科学的に成熟度を測る方法もあり、出荷基準を明確にすることで、品質の安定化につながります。

常温収穫と予冷・冷蔵輸送のコツ

桃は常温で収穫されるため、収穫直後の果実温度は高く、そのまま箱詰めして出荷すると、内部の呼吸熱によって果肉が劣化しやすくなります。そこで重要になるのが「予冷(よれい)」です。収穫後すぐに予冷室へ運び、10℃以下に急冷することで、果肉の呼吸を抑え、輸送中の傷みを防ぎます。

予冷方法には、「強制冷風」「冷水浸漬」などがありますが、桃の表皮は繊細なので、冷風による乾燥や水分過多にも注意が必要です。予冷後は、出荷形態に応じて箱詰め・パッキングを行いますが、果実が互いにぶつからないように、仕切りや緩衝材を活用することが基本です。

近年では、保冷車や冷蔵コンテナを活用した低温輸送(コールドチェーン)も普及しており、遠隔地への出荷でも鮮度を保ったまま届けることが可能となっています。輸送温度は5〜10℃が目安で、結露によるカビを防ぐため、輸送後の温度管理にも気を配る必要があります。

鮮度を保ち、高単価で売るための出荷方法

出荷先や販路に応じて、求められる品質や荷姿は異なります。たとえば、スーパーなど量販店向けであれば、大きさや見た目の揃った規格品が好まれ、個選・等級分けが重要です。一方で、直売所やネット販売では、味の良さや生産者のストーリー性が重視される傾向にあり、多少のサイズ違いがあっても、糖度が高く香りのよい桃であれば高く評価されます。

ブランド化された桃の場合、厳格な出荷基準と品質管理が求められます。「糖度○度以上」「重量○g以上」といった基準をクリアすることで、プレミアム価格での販売が可能になります。これにより、生産者のモチベーションも高まり、さらなる品質向上へとつながります。

また、産地や農園名を印刷したオリジナルのパッケージやギフト仕様の箱なども、付加価値を高める要素です。出荷時に「どのように見られるか」を意識することが、リピーター獲得や販路拡大の第一歩となります。

10. 次世代へつなぐ桃栽培の未来:スマート農業と後継者育成

日本の桃栽培は、長年にわたり各地域の気候や風土に根差し、手間ひまをかけた高品質な果実を生み出してきました。しかし近年、栽培者の高齢化や後継者不足、気候変動によるリスクの増大など、持続可能性が危ぶまれる状況も見えてきています。こうした課題を乗り越えるカギとなるのが、ICT技術を活用した「スマート農業」と、若い担い手を育てる「次世代育成」です。本章では、桃栽培の未来を見据えた取り組みと、地域で実践される人材育成の現場をご紹介します。

ICTやドローンを活用したスマート栽培例

桃の栽培現場でも、すでにさまざまなスマート技術の導入が始まっています。たとえば、気温・湿度・土壌水分を自動で測定し、リアルタイムでスマホに通知するセンサーシステムは、経験に頼っていた水管理や病害リスクの判断を見える化してくれます。また、ドローンによる防除や樹勢の解析、リモートカメラによる生育モニタリングなども普及しつつあり、少人数でも効率よく園地全体を管理できるようになっています。

さらに、AIによる摘果や収穫適期の予測、作業記録の自動保存・共有など、データを活用した意思決定の支援ツールも登場。これらの技術は、労力やコストを抑えるだけでなく、「属人的だった技術」を次世代に継承する大きな力となっています。ベテラン農家の知恵とデジタル技術が融合することで、持続可能で革新的な桃栽培の形が生まれ始めています。

研修制度・農業高校・地域支援の取り組み

次世代の担い手を育てるための取り組みも、全国各地で始まっています。代表的なのが、農業高校や農業大学校による専門的な栽培教育です。実習用の桃畑で剪定や摘果、袋掛けなどを体験できるカリキュラムが組まれており、若い世代が「現場のやりがい」と「農業の価値」を実感できる環境が整いつつあります。

また、自治体や農協による新規就農支援も活発で、農地の紹介、研修付きの就農プログラム、資金補助、営農指導といった支援体制が整備されています。実際に、異業種からの転職やUターン就農を成功させた例も増えており、桃栽培が「挑戦する価値のある分野」として再評価されています。

近年では、ベテラン農家と若手がペアになって1年を通じた「マンツーマン指導」や、複数農家が協力して作業を分担する「チーム営農」のような柔軟なスタイルも登場。孤独になりがちな農業のイメージを変えるとともに、技術の継承と地域の活性化を両立するモデルとして注目されています。

持続可能な桃(もも/peach/ピーチ)栽培のための地域連携と挑戦

今後、持続可能な桃栽培を実現するためには、個人や一家単位だけでなく、地域ぐるみでの連携が欠かせません。地域ブランドの確立、栽培技術の共有、共同出荷による物流の効率化など、農家同士や地域全体で力を合わせることが重要です。

たとえば、桃を使った加工品の開発や観光農園との連携、地元の飲食店とのコラボレーションなど、桃を「育てる」だけでなく「地域で価値を循環させる」仕組みづくりも求められています。こうした取り組みは、若い世代の農業参加へのモチベーションにもつながり、地域経済の活性化にも寄与します。

さらに、地球温暖化に対応した新品種の導入や、環境負荷の少ない栽培方法の導入といった環境との共生も、これからの桃栽培には欠かせない視点です。環境・経済・人材、それぞれがバランスよく循環する社会こそが、未来の果樹農業の理想像です。

桃栽培は、単なる農作業ではなく、自然との対話であり、文化や暮らしの一部でもあります。だからこそ、技術を磨き、人を育て、地域をつなぎながら、このかけがえのない営みを次世代へと受け継いでいくことが、いま強く求められています。未来の桃畑が、今日と同じように実りと笑顔に満ちているように——。その一歩は、私たち一人ひとりの挑戦と選択から始まります。

🍊 さまざまな果物について、栄養・レシピ・豆知識をまとめています。

ぜひ気になるフルーツカテゴリから、お好みのテーマを見つけてください!