- 1. すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)という果実の基本と進化の歴史

- 2. すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の分類学:品種を知るための基礎知識

- 3. 日本全国に広がる代表的すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)品種

- 4. 世界のすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)品種とその個性

- 5. 色・形・味から見るすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の多様性

- 6. 機能性すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)と栄養価の新たな注目点

- 7. 生産者が語る「うまいすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)」の条件とは

- 8. 市場・流通におけるすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)品種の扱われ方

- 9. 食卓とすいか(西瓜/スイカ/Watermelon):用途別おすすめ品種

- 10. 未来のすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)品種開発とグローバル動向

1. すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)という果実の基本と進化の歴史

すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の原産地と人類との長い関わり

すいか(学名:Citrullus lanatus)は、アフリカ南部が原産とされるウリ科の果実です。およそ5,000年前、古代エジプトの墓から種子が発見されており、人類は非常に古くからすいかを食用として栽培してきました。当初は果肉が淡く、水分補給目的で用いられていたとされ、現在のような甘さを持つ果実とは異なるものでした。乾燥した気候のもとで、水分の多い植物は貴重な資源とされ、すいかはまさに「食べる水筒」のような存在だったのです。

やがて、甘みや果肉の色味にこだわった選抜交配が行われるようになり、栽培すいかは徐々に果実としての価値を高めていきました。現代に至るまで、すいかは世界中で進化を遂げ、各地の気候や食文化に合わせた多様な品種が誕生しています。

日本への伝来と地域ごとの定着経緯

日本にすいかが伝わったのは、室町時代から江戸時代の初期とされています。中国大陸を経由して渡来したすいかは、当初は観賞用や薬用としても扱われていましたが、次第に食用として普及。江戸時代にはすでに「甘いすいか」が庶民の口に広がっていたと記録されています。

明治以降になると、近代農業技術の導入とともに、各地で栽培に適した土地が見つかり、日本各地ですいか産地が誕生しました。たとえば、山形県の尾花沢、鳥取県の大栄、熊本県の植木などは、現在でも全国的に有名なすいかの名産地として知られています。これらの地域では、気温や昼夜の寒暖差、土壌条件を活かしたブランドすいかの生産が盛んで、地域経済の柱にもなっています。

食文化としてのすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の変遷と位置づけ

かつては家庭菜園でも育てられる夏の定番果実だったすいかですが、現在ではブランド化が進み、高級フルーツとしての価値も高まっています。とくに糖度の高いものや、見た目が美しい縞模様のもの、種なしや小玉など、消費者のニーズに合わせた多様な品種が流通しています。

また、日本では夏の風物詩としての側面も強く、すいか割り、縁側で食べる冷えたすいかなど、季節感を大切にする文化とも深く結びついています。こうした文化的背景も、日本人のすいかへの愛着をより一層強いものにしています。

すいかは単なる果実にとどまらず、古代から現代まで人々の生活に寄り添い、常に進化してきた植物です。この背景を知ることで、今私たちが食べているすいかが、どれほどの歴史と技術の積み重ねによって生まれてきたのかを再認識できるはずです。

2. すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の分類学:品種を知るための基礎知識

すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の学名と植物としての分類

すいかはウリ科すいか属に分類される一年草で、学名は Citrullus lanatus。原産はアフリカ南部とされ、乾燥地帯でも生育できる強さを持っています。植物学的にはつる性植物にあたり、他のウリ科作物(メロン、キュウリ、カボチャなど)と同様に花を咲かせ、果実を実らせるライフサイクルを持ちます。

特徴的なのは、雌花と雄花が同一株に咲く単性花である点です。この性質が人工授粉のしやすさや収量管理に役立ち、栽培品種としての発展に大きく寄与してきました。現在では食味や形状だけでなく、病害抵抗性や栽培のしやすさを加味した分類も広く行われています。

品種改良の歴史と育種技術の進展

すいかの品種改良は、食味と収穫安定性の両立を目指して長い年月をかけて進化してきました。日本では昭和初期から品種改良が本格化し、糖度の向上や果肉の色、果皮の模様、果実の大きさなど、消費者ニーズに応えるための選抜が積極的に行われています。

近年ではF1品種(1代交配種)が主流となり、品質の均一化が進みました。また、病害虫に強い「接ぎ木苗」の利用や、低温・高温にも対応できる耐候性品種の育成が進んでいます。さらに、2020年代に入り、ゲノム情報の解析やDNAマーカーを活用した分子育種も始まり、より精密な品種設計が可能となっています。

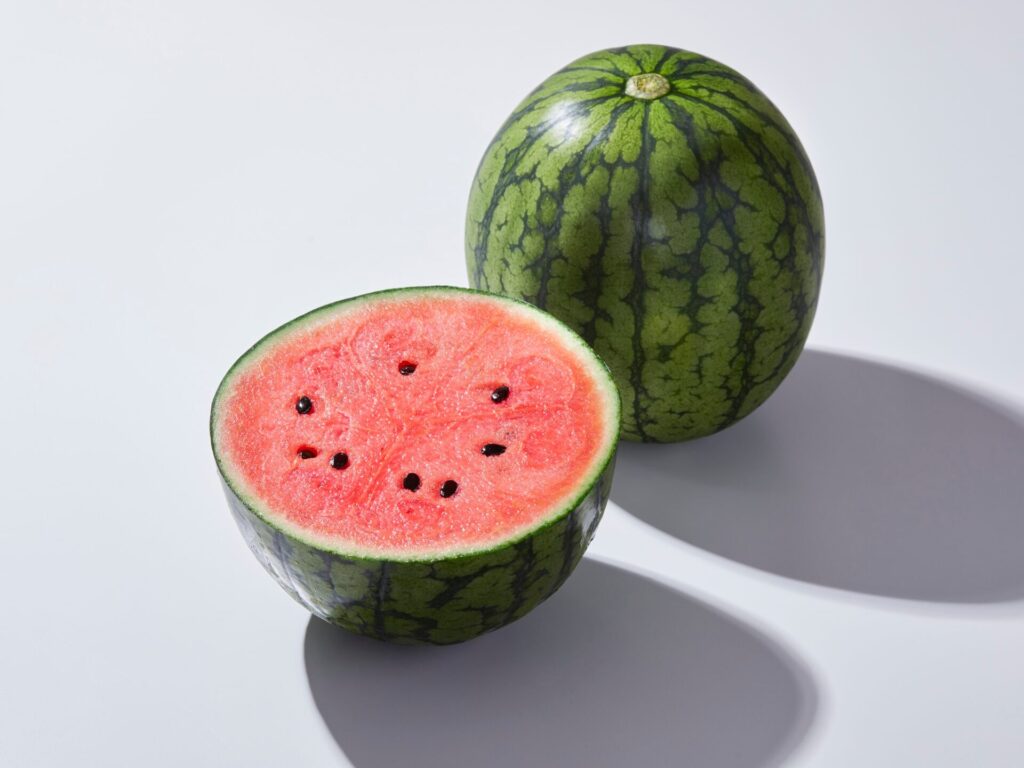

種あり・種なし・小玉・黄肉などの違い

すいかの品種分類において、最も消費者にとって分かりやすいのが「種あり」と「種なし」の違いでしょう。種なしすいかは、通常のすいかより手間なく食べられる点で人気ですが、実は三倍体という特殊な育種技術を使っており、育苗には高度な管理が必要です。

また、果実の大きさによって「大玉すいか」「中玉すいか」「小玉すいか」に分類されます。家庭での消費や保存性の高さから、近年は小玉すいかの需要が伸びてきています。さらに果肉の色にも多様性があり、一般的な赤肉以外に、黄肉(イエローミート)やオレンジ肉、白肉なども存在します。これらは糖度や酸味、香りにも差があり、品種ごとに個性が強く、用途によって選ばれます。

このように、すいかは単に「甘くて赤い果実」ではなく、遺伝学や品種改良の成果によって多様なバリエーションが誕生している植物なのです。分類を理解することで、目的や好みに応じたすいか選びができるようになりますし、より深くその魅力に触れることができるでしょう。

3. 日本全国に広がる代表的すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)品種

尾花沢、熊本、鳥取など地域ブランドすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の特徴

日本国内には、それぞれの土地の気候や土壌に適応した「地域ブランドすいか」が数多く存在します。その中でも特に有名なのが、山形県の「尾花沢すいか」、熊本県の「熊本すいか」、鳥取県の「大栄すいか」などです。

「尾花沢すいか」は、山形県北部の冷涼な気候を活かして育てられる夏の風物詩。昼夜の寒暖差が大きいため、糖度が非常に高く、シャリっとした食感とジューシーな果肉が魅力です。7月〜8月に出荷され、市場でも高値で取引される高級すいかのひとつです。

一方、「熊本すいか」は、全国トップクラスの出荷量を誇ります。熊本県の平野部は温暖な気候に恵まれ、冬から春にかけての「ハウスすいか」生産が盛んです。特に「春のだんらん」などの品種が有名で、種なし・小玉のバリエーションも豊富です。

「大栄すいか」は、鳥取県中部の大栄町で生産されるブランドすいか。甘みが強く、皮が薄いのが特徴で、手作業による丁寧な栽培管理で品質が安定しています。これらのブランドすいかは、単なる農産物にとどまらず、地域経済や観光とも結びついた存在となっています。

小玉すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)・縞なしすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の注目品種

大玉すいかが主流だった時代から、今では家庭の冷蔵庫に収まりやすく、少人数でも食べきれる「小玉すいか」の人気が高まっています。代表品種としては「ひとりじめ」「ピノ・ガール」「紅こだま」などが挙げられます。これらは糖度が高く、皮が薄くて食べやすい点が評価され、若年層や女性を中心に支持されています。

また、「縞なしすいか」として有名な「でんすけすいか」(北海道・当麻町)は、外観が黒く艶やかな球体でインパクトがあり、贈答用としても人気です。重厚な見た目に反して、果肉はとても柔らかく甘みが強く、一般市場では高級品扱いとなっています。

最近登場した新品種とその評価

品種改良が盛んなすいか界では、ここ数年でも数多くの新品種が登場しています。たとえば、種なしで赤肉・黄肉のハーフカット用に適した「クリスタルイエロー」や、薄皮でカットしやすい「夏のくちどけ」など、加工・流通のしやすさを考慮したものが増えています。

また、種が極端に小さい「ピノ・ガール」は、若い世代や子どもにも受け入れられやすく、SNS映えもするため注目されています。見た目と食味の両立が求められる現代では、「味がいい」だけでなく、「売れる」「覚えやすい」「切りやすい」など、多面的な価値が評価軸となっています。

このように、全国各地で独自のすいかが育ち、消費者ニーズや市場の動向に応じた品種が次々と生まれています。すいか選びは今や地域の個性を味わう体験とも言えるでしょう。

4. 世界のすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)品種とその個性

アフリカ原種すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の特徴と野生種の魅力

すいかの起源はアフリカ南部にあるとされ、現在もナミビアやボツワナなどの乾燥地帯では野生種が自生しています。これらの原種すいかは見た目こそ私たちの知るすいかに似ていますが、果肉は淡く、甘味がほとんどありません。主な利用目的は「水分補給」であり、古代から人々の生活を支えてきた水分源としての側面が強い果実でした。

この野生すいかが、選抜と品種改良を重ねることで、現在のような甘味の強い果実へと進化しました。現代でも原種すいかの耐病性や乾燥耐性を利用し、商業栽培品種との交配研究が続けられています。つまり、野生種は「ルーツ」であると同時に、「未来の品種開発の資源」でもあるのです。

アメリカ・ヨーロッパ・アジア各国の主要品種紹介

世界に目を向けると、各国の気候や食文化に合わせたユニークなすいか品種が栽培されています。

アメリカでは「クリムゾンスイート」や「チャールストングレイ」といった大玉で皮が厚く、輸送に強い品種が主流です。これらは広大な農地での機械化栽培を前提に改良されており、果肉の色や種の少なさ、冷却後の甘さなどが高く評価されています。

ヨーロッパでは、スペインやギリシャなど温暖な地域ですいか栽培が盛んです。特にイタリアの「すいか・ディ・ピサ」などは地域ブランドとしても知られ、地中海の強い日差しを活かした濃厚な甘さとコクが特徴です。

アジアでは中国が圧倒的な生産量を誇り、品種の多様性も豊かです。「黒美人」や「金城5号」などの品種が広く流通しており、果肉の色も赤・黄・白とバリエーションに富んでいます。韓国でも「甘味王」などのブランドが人気で、こちらも日本と同様に甘さと見た目の美しさにこだわった改良が進められています。

輸入すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の日本市場での活用と展望

日本国内では国産すいかの品質が高く、輸入品のシェアは多くありません。しかし、冬〜春にかけての端境期には、メキシコや台湾、フィリピンなどからの輸入すいかが一部の市場に登場します。これらは輸送に強い品種が選ばれており、糖度はやや抑えめながら、価格の安定感と収穫時期の調整によって、流通の穴を埋める重要な役割を果たしています。

近年はグローバルな気候変動により、栽培地域の多様化が進み、赤道近くの国々でのすいか栽培が注目を集めています。また、品種そのものの国際流通も進んでおり、日本で開発された種が海外で栽培されたり、逆に海外品種が日本市場に導入されたりするケースも増えています。

輸入すいかは今後、コストと季節性を補完する存在として、さらに活用の幅を広げていくと考えられます。一方で、ブランド化された高品質国産すいかとの差別化を図ることも重要であり、「味」「安全性」「ストーリー性」が消費者の選択に影響する時代になってきています。

5. 色・形・味から見るすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の多様性

果肉の色(赤・黄・オレンジ・白)の意味と栄養性

私たちが普段目にするすいかの果肉は「赤」が一般的ですが、実はすいかにはさまざまな果肉の色が存在します。代表的なものとして、赤肉、黄肉(イエローミート)、オレンジ肉、白肉の4タイプがあり、それぞれに異なる魅力と栄養特性を持っています。

赤肉のすいかには「リコピン」が豊富に含まれています。これはトマトにも多く含まれる天然色素で、強い抗酸化作用があり、紫外線やストレスによる体内の酸化を防ぐ働きがあるとされています。一方、黄肉やオレンジ肉のすいかには「β-カロテン」が多く、こちらも抗酸化作用を持ち、体内でビタミンAに変換されて免疫力の維持などに役立ちます。

白肉すいかはやや流通量が少なく、味わいもさっぱりとしていますが、希少性や視覚的なインパクトから、近年では料理店やデザート向けに注目されています。このように果肉の色には、見た目の違いだけでなく、栄養面での違いも存在するのです。

丸型・楕円型・ラグビーボール型などの形状の違い

すいかの形といえば「丸い球体」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし実際には、楕円形やラグビーボールのような細長い形状のすいかも多数存在します。たとえば、アメリカや中国では流通や箱詰めを考慮して、楕円型のすいかが主流です。

形状の違いは、栽培環境や遺伝的な要素に由来します。たとえば、小玉すいかはやや縦長になりやすく、皮が薄い品種に多く見られます。一方で、日本で高級すいかとして知られる「でんすけすいか」は、黒く艶やかな真球のような形が特徴です。すいかの形状は、見た目の印象やカットのしやすさにも影響し、消費者の購買意欲を左右する重要な要素のひとつとなっています。

近年では、四角形やハート型など、型を使って栽培する成形すいかも登場しており、ギフトや話題性を求める市場で人気を集めています。

糖度・食感・香りに見る食味の多様性

すいかの味は「甘さ」が重視されがちですが、実は糖度だけでなく、食感や香りも美味しさを構成する大切な要素です。

糖度は一般的に11〜13度程度が良品とされますが、中には14度を超える高糖度品種も存在します。たとえば、熊本の「春のだんらん」や山形の「尾花沢すいか」などは、特に糖度が高いことで知られています。糖度に加えて、シャリシャリとした繊維質の多い食感が好まれる傾向がある一方で、近年では果肉がやわらかくジューシーなタイプを好む人も増えています。

香りについては、すいか特有の「青い果実香」が強く出る品種と、まろやかでフルーティーな香りを持つ品種とに分かれます。これは収穫時の完熟度や品種特性によって異なり、プロの料理人や青果バイヤーの間では評価の対象となっています。

このように、すいかのおいしさは単純な糖度だけでは測れません。色、形、食感、香りといった多角的な要素が組み合わさることで、多様なニーズに応えるすいかの世界が広がっているのです。

6. 機能性すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)と栄養価の新たな注目点

リコピン・シトルリンなど注目成分の品種別比較

近年、すいかは単なる夏の果物という枠を超え、機能性食品としての注目が高まっています。特に注目されている成分が「リコピン」と「シトルリン」です。

リコピンは赤肉すいかに豊富に含まれる天然の色素成分で、強い抗酸化作用を持つことで知られています。トマトのリコピン含有量と比較されることが多いですが、すいかにも十分な量が含まれており、熱処理せずに摂取できる点が大きな魅力です。品種によって含有量に差があり、「紅まくら」や「祭ばやし777」など赤みの濃い品種は、リコピン含有量が高い傾向にあります。

一方、シトルリンはすいか特有のアミノ酸の一種で、血流改善や血管拡張作用が報告されており、スポーツ時のパフォーマンス向上や、むくみ予防の栄養素として注目されています。特に皮に近い白い部分に多く含まれるため、皮ごとスムージーにする活用法も見られます。黄色やオレンジ肉のすいかにもシトルリンは含まれており、果肉色に関係なく摂取が可能です。

健康志向で選ばれる機能性すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の台頭

こうした成分への注目を背景に、機能性を前面に出したすいかのブランド化も進んでいます。たとえば、「高リコピンすいか」「むくみ対策すいか」といった表示がされるケースもあり、消費者にとってわかりやすい付加価値として浸透しつつあります。

特に女性や高齢者の間では、「美肌」「血流改善」「夏バテ防止」といったキーワードが購買のきっかけとなることが多く、これらに対応したすいか品種や栽培方法が求められるようになっています。また、糖質制限を意識する人のために、甘さ控えめ・水分量の多いすいかを選ぶ動きもあり、従来とは異なる視点でのヘルシー志向すいかの開発が進んでいます。

栄養価を意識した品種選びのヒント

機能性を意識してすいかを選ぶ際には、色・食感・成分含有量などを総合的にチェックするのがポイントです。赤肉で濃色のものはリコピン重視、果皮に近い白部まで使うならシトルリン重視といったように、目的に応じて選び分けることが可能です。

また、すいかは90%以上が水分で構成されており、カロリーは非常に低く(100gあたり約37kcal)、食物繊維やカリウムも含んでいます。むくみの解消、夏場の水分補給、疲労回復など、多方面での健康効果が期待されるため、毎日の食生活に取り入れやすい機能性食品とも言えます。

今後は、「○○機能性表示食品」として届け出を行うすいか商品が登場する可能性もあり、農産物の中でも健康価値を備えた果物としての地位が高まっていくでしょう。

7. 生産者が語る「うまいすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)」の条件とは

農家が品種を選ぶ際の視点と評価基準

「うまいすいか」は、どのようにして生まれるのでしょうか? 一般の消費者が見るのは果実の完成形ですが、生産者はそれ以前の「品種選び」から勝負を始めています。品種を選ぶ際、農家は見た目や糖度の高さだけでなく、栽培のしやすさ・病気への耐性・収穫タイミングの安定性といった「農業的視点」を最重視します。

たとえば、梅雨の影響を受けやすい地域では、雨に強く果皮が割れにくい品種が求められます。また、糖度は高くても裂果しやすい品種では出荷が難しくなるため、栽培と流通のバランスを見極めた選択が重要です。

最近では、収穫のピークがずれやすい気候に対応するため、複数品種を組み合わせて栽培する農家も増えています。これにより、長期間安定して市場に供給できる体制を構築し、「常に高品質なすいかを提供できる」ことが、うまいすいかづくりの第一歩となっているのです。

美味しいすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の生育環境・水管理・完熟の目安

すいかはとてもデリケートな果実で、気温・日照・水分管理などが味に大きく影響します。理想的なすいかを育てるためには、日当たりが良く、昼夜の寒暖差がある環境が必要とされます。特に山形県の尾花沢や長野県の高冷地などは、寒暖差によって糖の蓄積が進むことで、非常に甘いすいかが育ちます。

また、水管理も重要なポイントです。生育初期には水をしっかり与えますが、果実が肥大し始める中後期には、水分を制限することで糖度を高めるというテクニックがあります。水を控えすぎると実が固くなり、逆に多すぎると水っぽくなるため、ここに生産者の熟練の判断が問われます。

完熟のタイミングを見極めるには、果梗(ツル)の巻きひげの色や、地面に接している果皮の黄ばみ具合などを見ます。「叩いて音を聞く」という昔ながらの方法も健在で、プロの生産者は音の高低や振動で完熟度を見極められると言われています。

味重視 vs 外観重視:流通の現場の本音

市場や量販店では、必ずしも味が良いだけでは高評価とはなりません。「外観の美しさ」「規格サイズへの適合」も、流通では重要な評価軸となります。皮の色・縞模様の整い具合・球形の揃い方などが重視され、いわゆる「秀品」の条件を満たすかどうかが、出荷価格に直結します。

しかし、農家の間では「本当にうまいすいかは、多少形が悪くても味で勝負できる」という声も根強くあります。特に直販やマルシェでは、「見た目より味重視」のファンが一定数おり、リピーター獲得に繋がっています。

このように、生産者は味と見た目という二つの軸を天秤にかけながら、市場ニーズと自らの理想をすり合わせてすいかを育てているのです。

8. 市場・流通におけるすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)品種の扱われ方

JAとスーパーでの流通戦略と品種の役割

すいかの流通において中心となるのが、JA(農協)や大手青果市場を通じた出荷体制です。全国各地の生産者が育てたすいかは、一定の規格に従って選果され、「秀・優・良」などの等級に振り分けられたうえで、量販店や専門店へと届けられます。

このとき重視されるのが、品種による特徴と販売戦略との相性です。たとえば、大玉で見た目に迫力がある「祭ばやし」や「紅まくら」は、夏の目玉商品として店頭を華やかに演出する役割を担い、広告チラシや特設売場で集客の顔になります。一方、冷蔵庫に収まりやすく、少人数家庭に向けた「ピノ・ガール」や「ひとりじめ」は、利便性と価格バランスの良さから、常設棚で安定的に販売される傾向があります。

このように、品種そのものが販売戦略に組み込まれている点が、すいか流通の大きな特徴です。消費者に「わかりやすく選びやすい」商品設計を行うことで、購買行動を後押ししています。

海外輸出向けに選ばれるすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)とは

日本のすいかは近年、海外からも注目を集めています。特に東南アジア諸国では、「日本産=高品質」のイメージが浸透しており、贈答品や高級ホテル向けの需要が伸びています。輸出用として選ばれるすいかには、いくつかの共通点があります。

まず、外観が美しく割れにくい品種であることが重要です。輸送には空輸や船便が使われますが、その間の振動や湿度変化に耐えられる品種でなければ、海外の市場には届きません。さらに、輸出先の消費者が好む果肉の色や味にも配慮が必要です。たとえば、香港やシンガポールでは、糖度の高さよりも食感のなめらかさや種の少なさが好まれる傾向にあります。

こうしたニーズに応えるために、「輸出専用」品種の開発や、生産現場での輸出基準対応も進められており、日本のすいかは世界市場での地位を確実に高めつつあります。

品種別に異なる販売時期と市場価格の推移

すいかは季節商品でありながら、品種や栽培方法の違いによって出荷時期が大きく分かれます。例えば、熊本県など温暖な地域では1月〜3月に「ハウスすいか」が出荷され始め、初夏に向けて流通量が増加していきます。一方、東北や北海道では7月〜8月に「露地もの」がピークを迎えます。

この時期のズレを品種で調整することができるため、生産者・市場双方にとって、販売計画の立てやすさに繋がっています。品種には「早生」「中生」「晩生」といった分類があり、それぞれに適した気候や土壌条件が存在します。

価格については、出荷のピークを迎える7月中旬〜8月上旬にかけて最も安定しますが、初出荷となる春先や、逆に収穫が終わり始める晩夏にはプレミアム価格がつくこともあります。ブランドすいかや希少品種であれば、1玉5,000円〜1万円を超える高値で取引される例も少なくありません。

このように、品種・栽培時期・市場需要が複雑に絡み合いながら、すいかは1年を通じて動いているのです。

9. 食卓とすいか(西瓜/スイカ/Watermelon):用途別おすすめ品種

生食に最適な甘み重視品種とは

すいかといえばやはり「生で食べる」のが基本。冷やしたすいかを切ってそのまま食べる場合、求められるのは何といっても高い糖度とシャリシャリとした食感です。その条件を満たす人気の品種には、「祭ばやし777」「紅まくら」「夏武者」などがあります。

これらの品種は、果肉が鮮やかな赤色で、平均糖度が11~13度と高く、しっかりとした歯ごたえが特徴です。特に「紅まくら」はその名のとおり楕円形で、切りやすさと甘さのバランスに優れています。家庭でのおやつはもちろん、来客時や行楽のお弁当にも重宝される安心感のある甘さが魅力です。

また、少人数家庭や冷蔵庫の収納スペースを考慮する場合には、小玉品種である「ひとりじめ」「ピノ・ガール」なども人気です。これらは大玉に比べて皮が薄く、果肉部分が多いため、見た目以上に満足感があります。

加工用(ジュース・スムージー等)に向く品種の特徴

近年では、すいかをジュースやスムージー、さらにはすいかシャーベットやゼリーとしてアレンジする家庭も増えています。加工用途に適しているのは、果汁が多く、酸味や香りに個性があるタイプのすいかです。

たとえば、果肉が柔らかくてジューシーな「黒娘」や、オレンジ色の果肉が特徴的な「オレンジキング」は、見た目にも楽しく、濃厚な風味が飲料やデザートの素材にぴったりです。さらに、黄肉系の「おつきさま」や「金色羅皇」なども色彩のアクセントとして映え、カクテルやレストランのメニューに取り入れられることもあります。

ジュース用としては、種が少ない・または小さいことも大きな利点です。「ピノ・ガール」などは種の存在感が薄く、ブレンダーでそのまま撹拌しても口当たりを損なわないため、家庭用としてもプロユースとしても使いやすい品種です。

飲食店・ホテルでのプロユース選定基準

ホテルやレストランなど、プロの現場ですいかが使われる際には、「見た目・味・扱いやすさ」の3点が重視されます。特にビュッフェやデザートプレートで使われる場合には、カットしたときの断面の美しさ、色ムラのなさ、果肉のしまりが重要な評価ポイントとなります。

高級店では、「でんすけすいか」や「甘泉」など、見た目にも高級感のある品種が選ばれやすく、顧客の印象にも直結します。また、皮がしっかりしていて果肉が崩れにくい品種は、カット後の保形性にも優れており、大量提供にも適しています。

業務用としては「規格サイズが揃っているか」「収穫時期のばらつきが少ないか」といった点も重視され、同一品質のものを安定して仕入れられるかが重要です。そのため、生産地との契約栽培やJAとの連携が求められる場面も少なくありません。

このように、用途に応じて適したすいか品種を選ぶことは、食の満足度を大きく左右します。家庭でも外食でも、どう食べたいかを基準に品種を選ぶ時代が到来しているのです。

10. 未来のすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)品種開発とグローバル動向

気候変動に強い品種開発の最前線

地球温暖化の影響により、世界各地の農業環境は急速に変化しています。すいか栽培においても、極端な高温・豪雨・干ばつといった異常気象への対応が喫緊の課題となっています。こうした背景から、気候変動に強いすいか品種の開発が世界各国で進められています。

特に注目されているのが、耐暑性・耐病性・耐湿性に優れた系統の育種です。従来の品種では実の肥大や糖度の安定に影響が出やすかった気象条件でも、安定して育つ遺伝子を持つ品種の選抜が進んでおり、試験栽培や生育データの蓄積が行われています。

また、高温障害で着果しづらくなる問題に対しても、早朝開花や高温耐性の花粉を持つ品種の開発が進められ、2020年代後半には実用化が期待されています。

遺伝子編集やゲノム育種の活用事例

近年の農業研究においては、従来の交配による品種改良に加えて、ゲノム編集や分子マーカー選抜といった先端技術の活用が進んでいます。すいかも例外ではなく、国内外の研究機関では、糖度や果肉色、病害耐性を司る遺伝子の特定が次々と報告されています。

日本国内でも、農研機構(NARO)を中心にシトルリンやリコピンの含有量をコントロールする品種設計が進行中です。海外ではイスラエルや中国の研究機関が乾燥に強い品種のゲノム解析を進めており、すでに一部の品種は商業化に向けた実証栽培が始まっています。

ゲノム編集による改良は、品種改良のスピードを飛躍的に高める可能性を秘めており、今後10年ですいかの品質や収量は大きく進化すると予測されています。ただし、消費者側の理解と表示ルールの整備も必要な段階であり、「安心・安全」と「技術革新」のバランスが問われる時代に突入しています。

世界市場で競争力を持つ日本のすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)品種とは

日本のすいかは、見た目の美しさ・甘さ・品質の安定性で、すでに海外市場でも高い評価を受けています。特に香港・台湾・シンガポールなどの富裕層をターゲットにした市場では、「日本産ブランドすいか=贈答用高級フルーツ」というイメージが定着しつつあります。

今後、日本のすいか品種がグローバル市場で生き残るには、他国品種との差別化と安定供給体制の構築がカギとなります。そのためには、輸送に強い皮の厚い品種、カット用に適した整形性のある果肉、さらには種の少なさといった多様なニーズに応える必要があります。

また、海外での契約栽培やライセンス生産によって、日本育成の品種が現地で栽培されるケースも増えています。これは、単に「輸出する」だけでなく、日本の農業技術や品種開発力を輸出する新しいビジネスモデルとしても注目されています。

未来のすいかは、味だけでなく「環境適応性」「健康機能性」「国際競争力」といった、多面的な価値を求められる果物へと進化しています。すいかはもはや夏のおやつではなく、地球規模の食と農の課題に向き合う存在へと進み始めているのです。