1. 夏の代表フルーツ・すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の魅力とは?

すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)が親しまれている理由と歴史的背景

スイカは古代エジプトが原産とされ、約5,000年前から人々に栽培されてきたといわれています。日本には室町時代に中国から伝わり、江戸時代には全国的に食べられるようになりました。もともと「水瓜(すいか)」という名の通り、約90%以上が水分で構成されているため、暑い季節の水分補給として重宝されてきたのです。冷蔵庫がなかった時代に、冷たい井戸水で冷やしたスイカは、まさに天然の涼味でした。

また、スイカはその大きな見た目と縁起の良い赤い果肉から、夏祭りやお盆といった行事とも深く関わっています。「スイカ割り」はその代表的な例で、家族や地域でのレクリエーションとしても親しまれています。

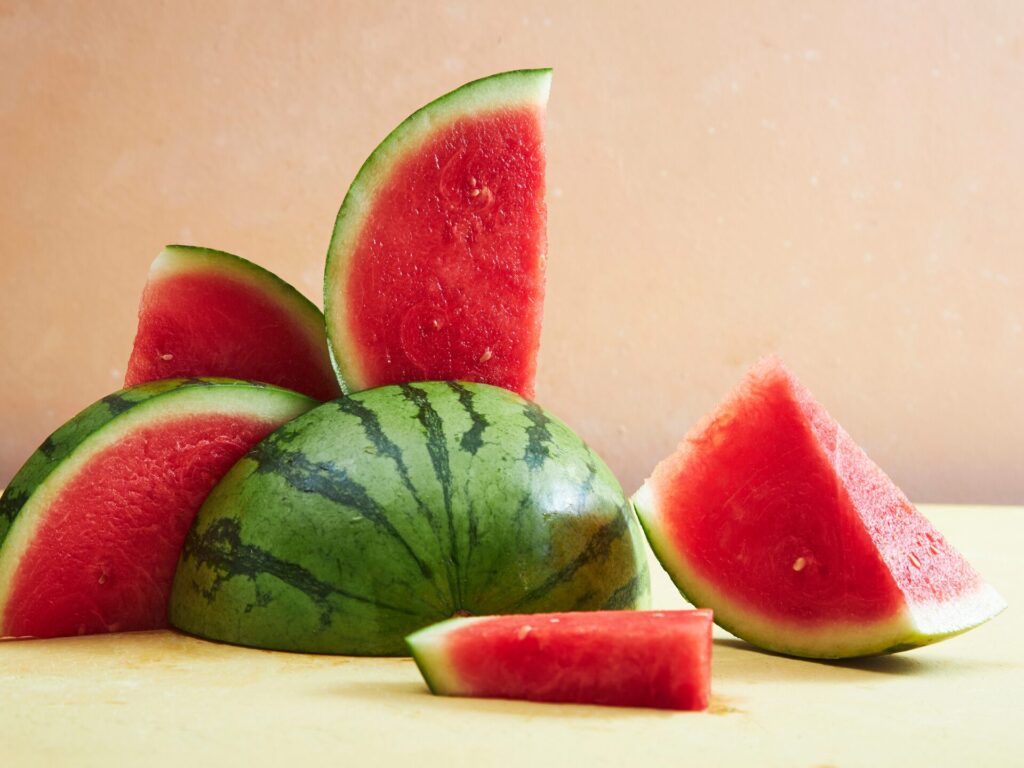

スイカの基本的な特徴と品種の違い

一口に「スイカ」といっても、近年では品種改良が進み、さまざまな種類が登場しています。一般的に流通しているのは「縞(しま)スイカ」と呼ばれる緑と黒の縞模様が特徴の品種で、中でも「縞王(しまおう)」や「紅まくら」などが人気です。

ほかにも、果肉が黄色い「黄玉(おうぎょく)」や、種が少ない「小玉スイカ」、さらには黒皮で見た目がスタイリッシュな「でんすけスイカ」など、見た目や味わい、糖度の違いによって多彩なバリエーションが存在します。果肉の色だけでなく、食感や甘さ、皮の薄さなども異なるため、食べ比べを楽しむ人も増えています。

世界と日本における消費文化の比較

スイカは世界中で広く食べられている果物で、特に中国、トルコ、イラン、アメリカなどが主要な生産国として知られています。中国では塩をかけて食べる習慣があり、アメリカではピクニックやバーベキューのデザートとして大玉のスイカを豪快にカットしてシェアする文化があります。

一方、日本では、夏に冷やして食べるスイカが一般的で、味の繊細さや美しさが重視されます。また、農家や地域によっては「糖度○○度以上」と品質が数値化されて販売されるなど、より高品質なスイカづくりが進んでいるのも日本ならではの特徴です。

2. すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)に含まれる主な栄養素

水分量とその重要性

スイカの最大の特徴は、全体の約90〜92%が水分で構成されていることです。これは全フルーツの中でもトップクラスの含有量で、まさに「食べる水分補給」として理想的な果物です。体温が上がりやすく、汗によって水分を失いやすい夏場には、スイカを摂取することで自然かつ効率的に水分補給が可能となります。

また、スイカの水分には微量の糖分や電解質(ミネラル)も含まれており、ただの水よりも体への吸収がスムーズ。喉越しのよさだけでなく、体を内側から潤す力にも優れているのです。

ビタミン(A、C)・ミネラル(カリウム)について

スイカに豊富に含まれている栄養素の代表格が、ビタミンCとカリウムです。ビタミンCは、風邪予防や免疫力維持、美肌効果で知られる抗酸化ビタミン。紫外線のダメージを受けやすい夏の肌を内側からサポートしてくれます。

さらに、スイカにはβ-カロテンも含まれており、体内でビタミンAに変換されることで、視力の維持や皮膚・粘膜の健康に寄与します。赤い果肉のスイカほどβ-カロテンの量が多く、抗酸化作用も期待できます。

一方で、カリウムは体内の余分な塩分を排出する働きがあり、むくみ予防や血圧コントロールに重要な役割を果たします。特に日本人は塩分過多になりやすいため、カリウムを豊富に含むスイカは日常的に取り入れたい果物といえます。

アミノ酸「シトルリン」の特性

スイカならではの特徴的な成分が、アミノ酸の一種「シトルリン」です。シトルリンは、血管を拡張して血流を良くする働きがあるとされ、動脈硬化の予防や冷え性対策にも有効だといわれています。

このシトルリンは特に、果肉よりも皮に近い白い部分に多く含まれており、近年ではこの白い部分を活用したスムージーやスイーツも登場しています。また、シトルリンは疲労回復や持久力のサポートにも関わるとされ、アスリートのサプリメントにも使われている成分です。

スイカを単なる水分補給のための果物と侮ることなかれ。その中には、抗酸化作用を持つビタミン類や、血流改善に貢献するシトルリン、体内バランスを整えるミネラルなど、まさに夏の健康を守るための天然サプリメントともいえる要素が詰まっているのです。

3. 水分補給と電解質バランスのサポート

スポーツドリンク代わりになる理由

スイカは、天然の水分をたっぷり含んでいるだけでなく、体液に近い電解質を自然に含んでいます。特にカリウムやマグネシウムといったミネラルは、スポーツドリンクにもよく配合されている成分です。つまり、スイカは「食べるスポーツドリンク」といっても過言ではないのです。

加えて、スイカには適度な糖質(果糖・ブドウ糖)が含まれており、エネルギーの補給源にもなります。運動後や屋外での活動後にスイカを摂ることで、失った水分とミネラルを補いながら、素早く回復を助けてくれます。

最近では、アスリートの間でスイカジュースがリカバリードリンクとして注目されており、運動後の筋肉痛の軽減やパフォーマンス回復にも役立つという研究報告もあります。

汗をかいたときの理想的な水分補給

汗にはナトリウム(塩分)が多く含まれており、体がだるく感じるのは、この電解質の喪失が原因のひとつ。スイカはナトリウムこそ少ないものの、カリウムやマグネシウムが豊富で、体内のナトリウムとカリウムのバランスを保つうえで非常に有効です。

特に、熱中症の一歩手前のような「軽度脱水」の状態では、水だけを飲むよりも、スイカのような天然の電解質を含む食べ物の方が吸収効率に優れているといわれています。また、果肉の食感も水分の吸収を促す助けになるため、胃腸に負担をかけにくいのもポイントです。

さらに、スイカには糖分があることで水分の吸収がよりスムーズになります。これは「経口補水液」などと同様の原理で、水分と糖が同時に腸から吸収されることで体内に早く浸透します。

カリウムによる利尿作用とむくみ予防

スイカに含まれるミネラルの中でも、特に注目すべきなのがカリウムです。カリウムには体内の余分な塩分(ナトリウム)を排出する働きがあり、結果として利尿作用を高めることから、むくみ対策に効果があるとされています。

とくに塩分過多になりがちな現代の食生活において、カリウムを多く含む食品を意識的に摂ることはとても重要です。スイカはその甘さから「むくみが心配」という声も聞かれますが、実際にはその逆で、むくみを抑えるのに役立つフルーツなのです。

また、利尿作用があるということは、体の中にこもった熱も一緒に外へ出しやすくなるということ。これは「体を冷やす作用」とも言い換えられ、スイカが夏場に重宝される理由のひとつとなっています。

4. 抗酸化作用と美肌への期待

β-カロテンやリコピンの抗酸化力

スイカの赤い果肉には、カロテノイド系の抗酸化成分が豊富に含まれています。特に有名なのがリコピンとβ-カロテンです。これらは体内の活性酸素を除去する力を持ち、細胞の老化を防ぐ「抗酸化作用」で注目されています。

リコピンはトマトの代表的な成分として知られていますが、実はスイカのリコピン含有量はトマトに匹敵、あるいはそれ以上ともいわれています。リコピンは脂溶性のため、油と一緒に摂ることで吸収が高まり、紫外線によるダメージを和らげる効果が期待できます。

一方、β-カロテンは体内でビタミンAに変換され、肌や粘膜の健康を維持するのに欠かせない栄養素です。ビタミンAは、皮膚のターンオーバーを促進し、乾燥や肌荒れを防ぐ役割を担っています。これらの成分を自然に摂取できるスイカは、美容意識の高い方にもぴったりです。

紫外線ダメージとすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の相性

夏の肌は、紫外線による「光老化」の影響を大きく受けています。日焼け止めや帽子で対策していても、紫外線は肌の奥深くにまで届き、シワやシミの原因になることも。こうした紫外線ダメージの内側ケアとして、スイカのような抗酸化力に優れた食品を取り入れることが重要です。

特にスイカに含まれるリコピンは、紫外線を浴びた後の皮膚細胞の酸化を抑える働きがあるとされており、定期的に摂取することで肌トラブルの予防が期待できます。海外の研究では、リコピンの継続摂取により、肌の赤み(サンバーン)を軽減できる可能性があると報告されています。

また、スイカの水分とミネラルによる保湿効果も見逃せません。乾燥は肌荒れの大きな要因となりますが、スイカを通じて内側から水分を補うことで、肌の潤いを保ちやすくなるのです。

肌の老化予防と内側からの美容ケア

現代の美容では、「肌に塗る」ケアだけでなく、「内側から整える」インナーケアの重要性が注目されています。スイカはその観点からも、非常に優れたフルーツです。

抗酸化ビタミンであるビタミンCもスイカには含まれており、コラーゲンの生成をサポートしてハリのある肌を保つ働きがあります。さらに、血行促進作用のあるアミノ酸・シトルリンによって、栄養や酸素が体のすみずみにまで行き渡りやすくなり、肌のくすみを改善する効果も期待できます。

また、すいかには脂肪分がほとんどなく、低カロリーで罪悪感なく楽しめる点も、美容志向の人にとって魅力のひとつです。まさにスイカは、「甘くておいしいだけじゃない」美肌を支えるフルーツといえるでしょう。

5. すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)と血流改善の関係

シトルリンによる血管拡張効果

シトルリン(Citrulline)は、スイカに多く含まれる天然のアミノ酸で、1930年に日本人研究者がスイカから初めて発見したことからこの名前が付けられました。シトルリンは体内で一酸化窒素(NO)の産生を促進します。この一酸化窒素は、血管を拡張して血流をスムーズにする働きがあることから、循環器系の健康維持に非常に重要な役割を果たしているのです。

シトルリンが血管の内皮細胞に働きかけることで、動脈が柔らかくなり、血圧の安定にもつながります。特に、年齢とともに硬くなりがちな血管に対して、シトルリンの摂取はやさしいアプローチといえるでしょう。

動脈硬化予防や高血圧リスクへの影響

血流の改善は、単に冷え性の解消や代謝の促進にとどまりません。動脈硬化の予防や、高血圧のリスク軽減といった深刻な生活習慣病にも関与しています。動脈硬化は、血管内壁にコレステロールが蓄積して血管が狭く・硬くなる現象ですが、シトルリンの作用によって血管が柔らかく保たれることで、これらのリスクを減少させることが期待されます。

また、スイカに含まれるカリウムには、余分なナトリウム(塩分)を体外に排出する働きがあり、血圧の調整に有用です。塩分の摂りすぎによる高血圧を防ぎ、心臓や腎臓への負担を軽減する点でも、スイカは日常的に摂取する価値のある果物といえるでしょう。

エビデンスのある研究紹介

近年では、スイカのシトルリンに着目した研究が国内外で進められており、その健康効果に科学的な裏付けがなされつつあります。例えば、アメリカの研究機関による臨床試験では、スイカジュースを継続的に摂取した被験者において、血圧の低下や動脈の柔軟性向上が確認されたという報告があります。

また、スポーツ分野においても、シトルリンが筋肉への血流を増加させることで、持久力向上や疲労軽減に効果があるとされており、アスリート用サプリメントにも利用されています。天然由来の成分でこれだけの効果が期待できる食品は非常に珍しく、スイカの持つポテンシャルは医学的にも注目されています。

6. ダイエット中でも安心のヘルシーフルーツ?

カロリーと糖質の実際

まず気になるのは、スイカのカロリーや糖質量でしょう。一般的なスイカ100gあたりのカロリーは約37kcal。これはりんご(約57kcal)やバナナ(約86kcal)と比較してもかなり低く、全フルーツの中でもトップクラスの低カロリー果物に分類されます。

糖質量も100gあたり約9g前後で、甘みが強く感じられるにもかかわらず、実は控えめ。これはスイカに含まれる水分が90%以上と非常に多いため、糖の濃度が薄まり、摂取する糖質が少なくて済むからです。つまり、「食べた満足感のわりに、糖質もカロリーも低い」という、ダイエットには理想的な特徴を備えているのです。

食前や間食としての適量とは?

スイカは空腹時や間食のタイミングに食べることで、ダイエット中の空腹感や甘いものへの欲求を満たしてくれる優秀なアイテムです。1回の適量としては、200g前後(くし形切り1〜2切れ程度)が目安。これで約70kcal程度なので、過剰に気にする必要はありません。

特に食前にスイカを食べると、水分と適度な糖質で満腹感が得られ、その後の食事量を自然と抑えられる可能性もあります。また、朝食に取り入れれば、糖質が脳のエネルギー源として素早く使われるため、脂肪として蓄積されにくくなるというメリットもあります。

ただし注意点として、冷やしすぎると胃腸に負担がかかりやすいため、常温に少し戻してから食べると安心です。また、夜遅くに大量に食べることは控えるなど、時間帯にも配慮するとより効果的です。

満腹感と甘さのバランス

スイカはたっぷりの水分とともに、食物繊維も少量ながら含んでおり、噛み応えとボリュームがあることで自然と満腹感を得やすい果物です。糖度が高めのスイカでも、その甘さは砂糖菓子のような「過剰な甘み」ではなく、自然でスッキリとした味わい。そのため、ダイエット中にありがちな「甘いものが食べたい欲求」を、無理なく満たしてくれます。

さらに、スイカに含まれるシトルリンやカリウムは、代謝やむくみの改善にも寄与します。これは見た目のスッキリ感にもつながるため、ダイエットの成果を実感しやすくなるかもしれません。

スイカは、「ダイエット中だから果物を控えるべき」という常識をくつがえす、理にかなったフルーツです。摂取量とタイミングを意識すれば、甘くてヘルシーなダイエットの味方になってくれるでしょう。

7. 夏バテ対策としてのすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の実力

食欲不振・疲労回復をサポート

夏バテの主な原因は、暑さによる食欲減退とエネルギー不足。さらに、冷房による自律神経の乱れや水分・ミネラルの喪失も影響しています。そんな不調の数々に対して、スイカは「食べやすさ」と「吸収の良さ」の両面からアプローチしてくれます。

まず、90%以上が水分で構成されているスイカは、食欲がないときでも無理なく摂取できるのが大きなメリット。冷たくジューシーな果肉は口当たりがよく、胃に優しく、体をクールダウンさせてくれます。また、スイカに含まれる果糖やブドウ糖は吸収が早く、エネルギーとして即効性があるため、疲労感の軽減にも役立ちます。

クエン酸やビタミンB群との比較

夏バテ対策として一般的に知られている成分には、レモンや梅干しなどに含まれる「クエン酸」、豚肉や豆類に多く含まれる「ビタミンB群」などがあります。これらはエネルギー代謝を助け、疲労物質である乳酸の蓄積を抑える働きがあります。

一方、スイカはこれらの成分を高濃度で含んでいるわけではありませんが、その代わりに即効性のある糖質(ブドウ糖・果糖)や、血流を促すシトルリン、むくみを抑えるカリウムといった機能性成分が充実しています。

つまり、クエン酸やビタミンB群が「根本的な代謝改善」を狙うのに対し、スイカは「短期的な回復」や「体調の立て直し」に強い果物といえるのです。両者を上手く組み合わせて摂取することで、より効果的な夏バテ予防が可能になります。

スイカを使った回復レシピの紹介

スイカはそのまま食べるのが基本ですが、少しアレンジすることで、より回復力を高めた夏バテ対策メニューにもなります。たとえば、以下のような食べ方がおすすめです。

- スイカ×塩:スイカにほんの少し塩をふると、塩分補給と甘さの引き立てが同時に叶い、熱中症予防にも。

- スイカジュース+レモン果汁:リコピンやビタミンCが豊富なスイカに、クエン酸豊富なレモンを加えれば、ダブルで疲労回復をサポート。

- スイカとミントの冷製スープ:さっぱりとした味わいにミントの清涼感をプラスして、食欲のない時でもスルッと入ります。

また、スイカの皮に近い白い部分には、シトルリンが多く含まれています。この部分をスムージーや浅漬けに活用するのも、栄養価を無駄なく活かす賢い方法です。

8. 免疫力アップにも一役?

ビタミンCの働きと相乗効果

スイカにはビタミンCが比較的豊富に含まれており、この成分が免疫力アップに大きく貢献しています。ビタミンCは白血球の働きをサポートし、ウイルスや細菌に対する防御力を高める重要な栄養素です。さらに、体内のストレス応答や炎症反応の抑制にも関与しており、慢性的な疲れや免疫低下を防ぐのにも役立ちます。

また、スイカに含まれるリコピンやβ-カロテンといった抗酸化成分も、ビタミンCと相乗的に働くことで、体内の活性酸素を抑え、免疫細胞の機能低下を防ぎます。これにより、体内のバリア機能が維持され、風邪などの感染症にかかりにくくなるのです。

日常的に取り入れるメリット

スイカはその味わいや食べやすさから、習慣として取り入れやすい果物です。ジュースやスムージー、ヨーグルトとの組み合わせなどアレンジも自在で、無理なく継続できるのが大きな魅力です。

さらに、スイカに含まれるアミノ酸・シトルリンには血流促進作用があり、免疫細胞を体内に循環させる働きにもつながります。つまり、スイカは「免疫細胞がスムーズに体を巡る環境を整える」ことでも免疫力アップに貢献しているのです。

夏場に冷やしてそのまま食べるのはもちろん、温度を調整して常温に近い状態で摂れば、胃腸が冷えすぎず、季節の変わり目にも対応できます。冷たいものが苦手な方はスイカジュースを少し温める、という工夫もおすすめです。

季節の変わり目にも役立つ理由

夏が終わると、朝晩の気温差や気圧の変化で体調を崩しやすくなります。こうした時期は、体の中で自律神経が乱れ、免疫力が低下しやすい状態になりますが、スイカの持つ栄養素はこれを内側からサポートします。

例えば、スイカに含まれるマグネシウムやビタミンB群(微量)は、神経の働きを整える作用があり、自律神経のバランスを保つ助けとなります。さらに、体にこもった熱を排出する作用や、利尿によるデトックス効果もあり、内側から整える力があるのです。

また、スイカを通じて水分や栄養を効率よく補給することは、体調を安定させるための第一歩。朝食のフルーツとして取り入れるだけでも、1日のエネルギーと免疫維持のスタートを切るのにふさわしい習慣になるでしょう。

9. 子どもや高齢者にも優しい健康フルーツ

消化のしやすさとアレルギーリスク

スイカの果肉は非常に柔らかく、噛む力が弱い子どもや高齢者でも無理なく食べることができます。繊維が少なく、水分が多いため、胃腸に負担をかけにくいという点でも優れています。消化器系が未発達な子どもや、逆に加齢によって消化機能が落ちた高齢者にとって、「食べやすさ」は非常に重要なポイントです。

さらにスイカは、果物の中でもアレルギー報告が比較的少ない食品です。もちろん個人差はありますが、リンゴやモモ、キウイなどに比べてアレルゲン性が低く、初めての果物として離乳食の後期〜幼児食に取り入れられるケースも多く見られます。加熱調理せずそのまま食べられるため、簡単かつ衛生的に栄養を届けることができます。

水分補給と栄養摂取の両立

スイカの最大の特徴である「約90%以上の水分」は、子どもや高齢者の水分補給にも非常に効果的です。特に高齢者は喉の渇きを感じにくく、意識的に水分を摂らないと脱水症状を起こしやすい傾向にあります。そんなとき、スイカを「食べる水分補給」として提供することで、無理なく水分と栄養を摂取できるのです。

また、スイカにはビタミンCやカリウム、シトルリンといった、免疫維持や血圧ケアに役立つ成分が含まれています。これらは子どもの発育や、高齢者の健康維持にも欠かせない栄養素です。たとえばカリウムは、塩分過多になりがちな現代の食生活で、血圧を安定させるためにとても重要な役割を果たします。

すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)を安全に食べるためのポイント

どんなに優れた食材であっても、誤嚥や食べすぎには注意が必要です。特に小さな子どもには、スイカを細かくカットしたり、種をしっかり取り除くといった工夫が大切です。また、冷蔵庫で冷やしすぎたスイカは、胃腸に刺激を与えることがあるため、冷たさを和らげてから提供すると安心です。

高齢者に対しても同様に、種が誤飲の原因にならないように取り除いたうえで、食べやすい一口サイズにして提供しましょう。また、高血糖や糖尿病を持っている方は、スイカの糖分に注意し、1回あたりの摂取量(目安:100〜150g程度)を調整することも必要です。

10. すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の栄養効果を最大化する食べ方・選び方

カット後の保存方法と栄養維持

スイカは一度カットすると急激に栄養価が落ちやすく、特にビタミンCやリコピンなどの抗酸化成分は光や空気、温度変化に弱い傾向があります。そのため、カット後はできるだけ早く食べるのが理想です。

保存する場合は、果肉が空気に触れないようラップでしっかり覆うか、密閉容器に入れて冷蔵庫に保管します。保存期間の目安は2〜3日以内。また、冷蔵庫で冷やしすぎると風味や食感が損なわれるだけでなく、体を冷やしすぎる原因にもなるため、食べる15分前に常温に戻すのがおすすめです。

さらに、冷凍保存する際はカットしてから種を取り、ラップ+保存袋に入れておくと便利。冷凍スイカはスムージーやシャーベットにも活用でき、手軽な栄養補給としても優秀です。

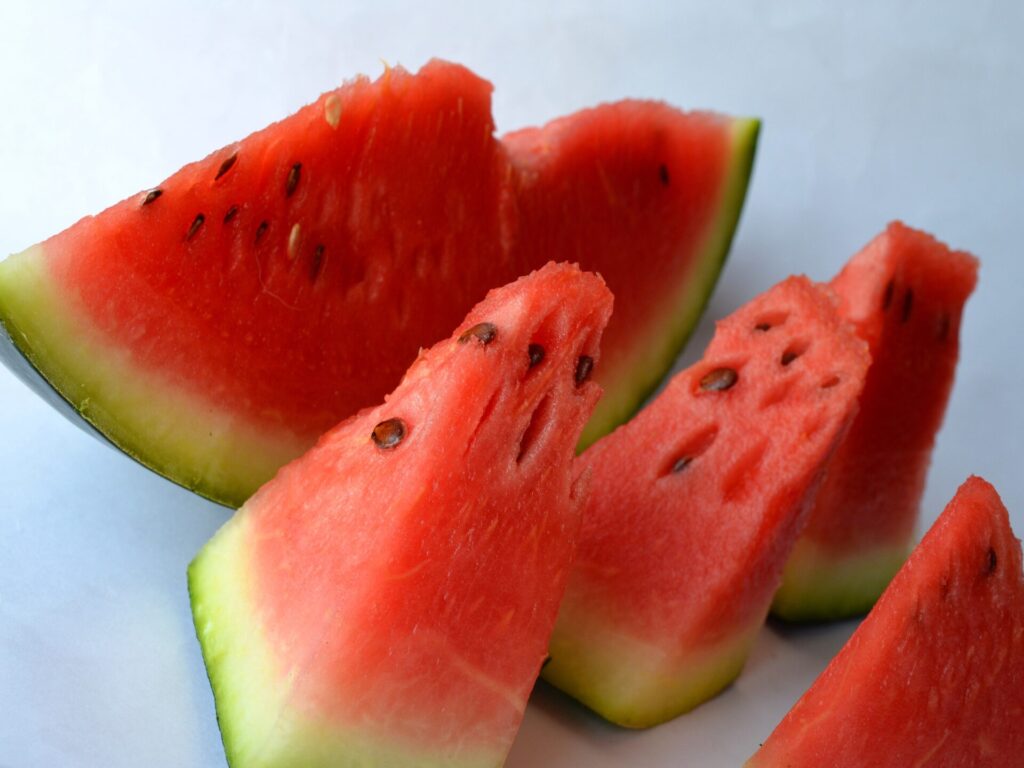

皮に近い部分の栄養も見逃せない

多くの人が果肉の赤い部分だけを食べ、皮に近い白い部分を捨ててしまいがちですが、実はその部分にこそ注目すべき成分が含まれています。とくにシトルリンは、この白い部分(中果皮)に多く存在し、血流促進や疲労回復に役立つ重要なアミノ酸のひとつです。

この部分を活用するには、細かく刻んでサラダや浅漬けに加える方法があります。また、スムージーにすることで、クセなく栄養を丸ごと摂取することも可能です。廃棄しがちな皮付近の栄養も余すことなく取り入れれば、スイカの健康効果を最大限に活かすことができます。

おすすめの食べ合わせと調理法

スイカはそのまま食べても十分ですが、栄養の吸収率を高める食べ合わせを意識することで、より機能的なフルーツに進化します。

- スイカ×オリーブオイル:リコピンは脂溶性のため、少量の油と一緒に摂ると吸収が促進されます。刻んだスイカにオリーブオイルとミントを加えたサラダは、夏にぴったりの一品。

- スイカ×レモン果汁:ビタミンCとクエン酸をプラスして、疲労回復・美肌効果を強化。

- スイカ×ヨーグルト:たんぱく質と腸活を意識した組み合わせで、朝食やおやつに最適。

また、最近ではスイカの種にも栄養価があることが注目されています。日本ではあまり食べる習慣はありませんが、海外ではローストしてスナックとして食べられることもあります。抗酸化物質やミネラルを含むため、興味があれば試してみてください。