- 1. 夏の風物詩・すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の魅力とは?

- 2. すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の旬っていつ?最も美味しい時期とは

- 3. すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の産地とブランドに注目!

- 4. 専門家が教える「美味しいすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)」の見分け方

- 5. カットすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の選び方と保存方法

- 6. 農家直伝!すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)を一番美味しく食べる方法

- 7. プロも注目する新しいすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の楽しみ方

- 8. 家庭菜園で楽しむすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)栽培のポイント

- 9. すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)にまつわる豆知識とトリビア

- 10. 美味しいすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)を通じて、夏をもっと豊かに

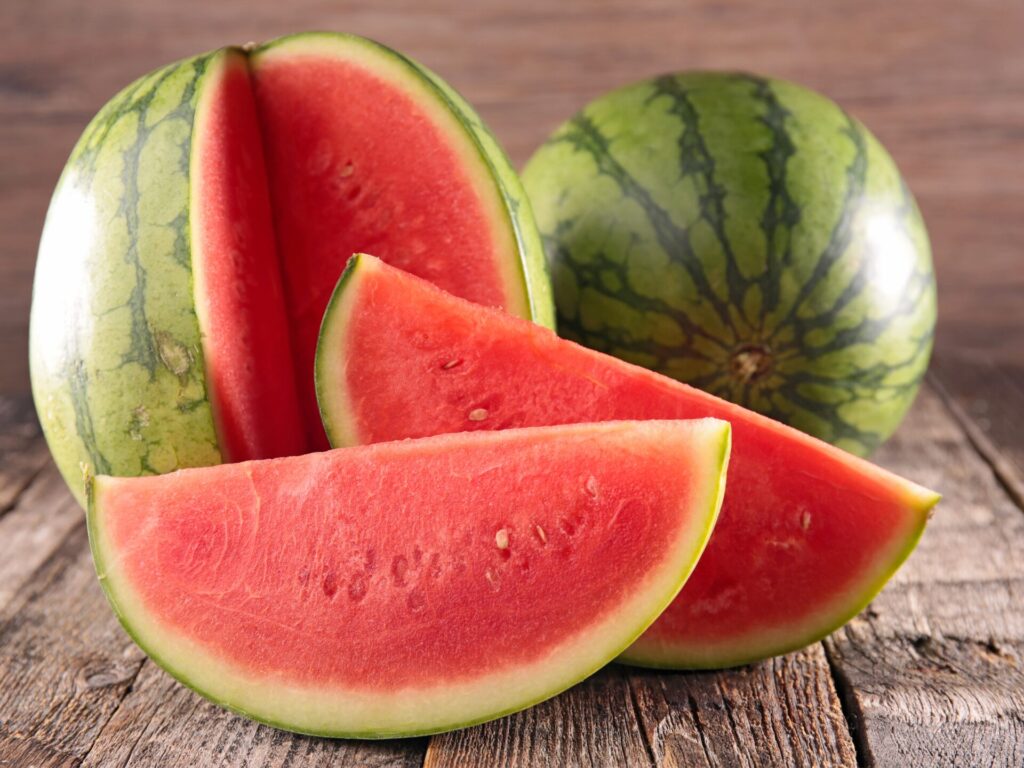

1. 夏の風物詩・すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の魅力とは?

すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)が日本の夏に愛される理由

夏の風物詩といえば、すいか。冷えたすいかを頬張ると、シャリッとした音とともに爽やかな甘さが口いっぱいに広がり、体の内側からひんやりと涼しさを感じられます。日本では古くから、すいかが夏の定番フルーツとして親しまれてきました。炎天下の畑仕事の後、縁側で風鈴の音を聞きながらかぶりついた記憶のある方も少なくないでしょう。

なぜこれほどまでにすいかが夏に求められるのでしょうか?その理由の一つが、驚異的な水分量にあります。すいかは約90〜92%が水分でできており、食べるだけで自然に水分補給ができます。加えて、冷蔵庫で冷やすと、果汁がシャーベットのように冷たく、甘さと清涼感を同時に楽しめるのが魅力。暑さによる食欲不振のときにも、すいかなら不思議と口に運びたくなる――そんな優しさをもった果物です。

さらに最近では、スイカの栄養面にも注目が集まっています。例えば、赤い果肉には「リコピン」という抗酸化物質が豊富に含まれており、紫外線のダメージから肌を守る働きが期待されています。まさに、夏にこそ食べたい理にかなった果物なのです。

昔から続く風習と家庭での定番

すいかは単なる食べ物にとどまらず、日本の季節感や家族の団らんを象徴する存在でもあります。特に夏休みには、親戚が集まる場で丸ごとのすいかが登場し、皆で切り分けて食べる光景が定番です。子どもたちが庭先でスイカ割りを楽しんだり、冷やしたすいかをおやつにする風習は、世代を超えて受け継がれてきた日本ならではの夏の文化といえるでしょう。

冷蔵庫のない時代は、井戸や川の水で冷やしたすいかを食べるのが一般的でした。すいかを丸ごと新聞紙に包んで冷やす風景は、まるで昭和の絵本のワンシーンのようで、どこか懐かしさすら感じさせます。こうした背景からも、すいかには「家族の思い出」「日本の夏」という情緒がしっかりと刻み込まれているのです。

家庭によっては、すいかに塩をふって食べるのも昔ながらの定番。塩が甘さを引き立てるという知恵は、現代の味覚にも通じるもので、今でも根強い人気があります。昔から愛されているという事実は、それだけすいかが長く日本人の生活に寄り添ってきた証拠です。

子どもから高齢者まで楽しめる栄養と水分補給

すいかは世代を問わず、幅広く楽しめる果物です。子どもにとっては、おやつにもデザートにもなる甘くてジューシーな果物。高齢者にとっても、噛みやすく、口当たりが柔らかいので、暑さで食欲がないときでも無理なく食べられるのが大きな利点です。

すいかには水分のほかに、カリウムやマグネシウムなどのミネラルも含まれており、熱中症対策やむくみ予防にも効果が期待されます。また、果汁に含まれる「シトルリン」という成分は血流を改善し、疲労回復や血圧の安定に寄与すると言われており、夏バテしやすい季節にぴったりの栄養源です。

さらに、すいかは低カロリーな点も魅力のひとつ。100gあたり約37kcalと、ケーキやアイスと比べて圧倒的にヘルシー。ダイエット中の方や糖分を控えたい方でも安心して食べられる点から、健康志向の高い方にも支持されています。

2. すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の旬っていつ?最も美味しい時期とは

日本国内の収穫時期と出回り方

すいかは夏の代表的な果物ですが、実際には5月から市場に並び始めます。これは温暖な地域でのハウス栽培によるもので、本格的な露地物の出荷は6月中旬ごろから始まり、7月から8月にかけてピークを迎えます。多くの人が「すいか=夏休みの果物」という印象を持つのは、この出荷時期のイメージと重なるためでしょう。店頭に並ぶすいかも、6月中旬以降になると種類が豊富になり、価格も安定し始めます。家庭用にも贈答用にも適したすいかが多く出回るのは、まさにこの時期です。

地域ごとの旬の違い(北海道・関東・関西・九州など)

日本列島は南北に長いため、すいかの旬も地域によって大きく異なります。九州では5月下旬から収穫が始まり、6月には最盛期に入ります。関西や中部地方では6月中旬から7月が中心で、関東では7月中旬から8月上旬がピークです。一方、北海道や東北などの北日本では8月に入ってからが旬。とくに北海道の「でんすけすいか」や山形の「尾花沢すいか」など、夏の終わりに収穫される高糖度のブランドすいかは、全国から注文が殺到するほどの人気を誇ります。このように、産地ごとの気候に応じて旬が少しずつズレているため、年間を通して美味しいすいかを楽しめるのも日本ならではの魅力です。

旬のすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)はなぜ甘い?気候と糖度の関係

すいかの甘さを決定づけるのは、「日照時間」と「昼夜の寒暖差」です。日中にしっかりと太陽を浴びることで光合成が活発になり、果実内に糖がたまっていきます。さらに、夜間に気温が下がることで余分な水分が蒸散し、糖度が濃縮される仕組みです。とくに露地栽培のすいかは、自然の力によってじっくりと熟成され、果肉のシャリ感とともに、深みのある甘さを生み出します。また、完熟のタイミングで収穫されたすいかは、収穫後に追熟しないため、糖度のピークを見極める農家の技術も味に直結します。これこそが「旬のすいかは格別に甘い」と言われる理由です。

3. すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の産地とブランドに注目!

有名産地の特徴と出荷時期(熊本・鳥取・山形など)

日本全国には、気候や土壌、栽培技術に恵まれた「すいかの名産地」が点在しています。代表的な産地のひとつが熊本県。温暖な気候を活かしたハウス栽培により、全国で最も早く4月下旬から出荷が始まります。「肥後グリーン」や「黒部すいか」など、高糖度ですっきりとした甘さが特徴です。

続いて鳥取県の「大栄(だいえい)すいか」。こちらは6月中旬〜7月が旬で、大玉でシャリ感のある果肉が魅力。長年のブランド力に加え、全国的にも安定した人気を誇ります。

そして、8月に旬を迎えるのが山形県の「尾花沢すいか」。日中の暑さと夜の涼しさという寒暖差が大きく、甘みがギュッと濃縮された果肉が魅力です。どれも地域ごとに旬がずれており、それぞれの味の違いを楽しめるのも醍醐味です。

ご当地ブランドすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)のこだわり

ブランドすいかは、単に産地の名前がついているだけではありません。栽培方法、糖度管理、選果基準など、厳格なルールをクリアしたものだけがブランドとして出荷されます。例えば「尾花沢すいか」では、糖度11度以上であることが出荷基準。また、鳥取の「大栄すいか」は出荷前に一玉ずつ光センサーで糖度や内部品質をチェックし、見た目だけでなく中身の質も保証されています。

また、ブランドすいかの多くは、土壌づくりからこだわっています。有機肥料や石灰などを活用して、甘さだけでなく、後味の爽やかさまで考え抜かれた土壌設計が行われています。こうした細やかな手間ひまが、他とは一線を画す味わいを生むのです。

ブランドすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の選び方と見分け方

ブランドすいかを購入する際は、産地表示と「ブランド名」のシールに注目しましょう。農協や生産組合が発行する認証マークが貼られているものは、品質保証のある証です。

また、見た目では、縞模様がはっきりしていて、左右対称の丸みがあるものを選びましょう。お尻の部分(花落ち部分)が小さくて、ややへこんでいるものは完熟のサイン。手に持ったときにずっしりと重く感じるものは、水分と糖がしっかり詰まっている証拠です。

贈答用などで確実に美味しいすいかを選びたい場合は、信頼できる直売所や産地直送の通販を利用するのもおすすめです。出荷時期や収穫タイミングがしっかり管理されているため、外れが少なく安心です。

4. 専門家が教える「美味しいすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)」の見分け方

外観から判断するコツ(形・色・縞模様・お尻の形)

すいかを見ただけで美味しさがわかる?――実は可能です。まず注目すべきは「形」。左右対称で丸く、表面にくぼみや歪みのないものは、果実全体に均一に栄養が届いている証拠です。

次にチェックしたいのが「皮の色」と「縞模様」。黒と緑のコントラストがはっきりしていて、縞がくっきりしているものは、よく熟して糖度が高い傾向があります。表面のツヤも重要で、乾いた印象のすいかは収穫から日数が経っている可能性があります。

また「お尻の形(花落ち部分)」も見逃せません。ここが小さく、少しへこんでいるものは完熟しているサイン。大きく盛り上がっているものは、成熟しきっていない場合があります。

叩いたときの音の違いとその理由

昔ながらの選び方として知られる「すいかを叩く」方法。実はこれ、プロの農家も使っている立派な見分け方です。指先で軽くすいかを叩いたときに「ポンポン」と弾むような低くて深い音がすれば、それは完熟していて果肉が締まっている証拠。逆に「コンコン」と高く乾いた音がする場合は、未熟または水分が抜けてしまっていることが考えられます。

ただし、音の聞き分けは慣れが必要なため、初心者には少し難しいかもしれません。その場合は、見た目や重さと合わせて総合的に判断するのがおすすめです。

買ってはいけないすいかの特徴とは?

一見よさそうに見えるすいかでも、注意が必要なポイントがあります。まず、全体に色ムラがあるものは、日照不足などで糖度が安定していない可能性があります。また、縞模様がぼやけていたり、皮がやたらと柔らかいものは、熟しすぎて劣化が進んでいる恐れも。

すいかを持ったときに軽く感じるものも避けた方が無難です。すいかは中が水分で満たされているため、しっかりと重みがある方が果汁が豊富で美味しいとされています。

加えて、カットすいかの場合は、切り口が乾燥していたり、果肉が暗く変色しているものには注意しましょう。鮮やかな赤色で、種の周囲まで均等に熟しているものが理想です。

目利きができるようになると、すいか選びが楽しくなります。見た目・音・重さという3つの視点を意識することで、ハズレのない一玉に出会える確率がぐっと高まります。家族で選ぶのも、夏の楽しいイベントになりそうですね。

5. カットすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の選び方と保存方法

スーパーで見かけるカットすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の選び方

カットすいかは手軽に購入できる一方で、鮮度や糖度に差が出やすいため、選ぶ際には見た目のチェックが欠かせません。まず、果肉の赤みが濃く、発色が鮮やかなものを選ぶことが大切です。特に注目したいのが種の周囲までしっかり赤く色づいているかどうかで、中心だけ赤く外側が白っぽいものは、完熟前に収穫された可能性があります。表面に艶がなく乾燥しているように見えるものや、果肉がぺたっと潰れてラップに張り付いているようなものは、繊維が壊れ食感が劣化している可能性が高いため避けましょう。また、皮と果肉の境目がはっきりしているものの方が熟度が高く、シャリッとした歯ごたえが期待できます。

賞味期限と保存の注意点(ラップ・冷蔵・冷凍)

カットすいかは空気や温度変化に弱く、時間が経つと水分が抜けて食感が悪くなったり、糖度が下がってしまいます。購入後はすぐに冷蔵庫で保存し、できれば当日中、遅くとも2日以内に食べ切るのが理想です。保存の際は、切り口が空気に触れないようしっかりラップをかけるか、密閉容器に入れて乾燥を防ぎましょう。また、冷蔵庫内の冷風が直接当たると果肉がパサつくため、なるべく野菜室や冷蔵室の奥に置くのがおすすめです。どうしても食べきれない場合は冷凍保存も可能ですが、シャーベットやスムージーなど加工用としての活用が前提となります。冷凍する際は一口大にカットし、ラップやフリーザーバッグで小分けにして保存すると使い勝手が良くなります。

カット後の糖度変化と鮮度の関係

すいかは果物の中でも特に「追熟しない」タイプに分類されており、収穫後に甘さが増すことはありません。つまり、カットされた瞬間が最も糖度が高く、時間とともにその甘みは徐々に失われていきます。これは果肉に含まれる糖が酸化し、同時に水分が蒸発するためで、特に冷蔵庫でラップが不十分なまま保存した場合には顕著に感じられます。そのため、カットすいかは「買ったらすぐ食べる」が基本。鮮度の良いすいかを見極め、保存方法にも気を配ることで、最後の一口まで美味しく楽しむことができます。

6. 農家直伝!すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)を一番美味しく食べる方法

食べ頃の温度管理(常温/冷蔵)

すいかをもっとも美味しく味わうためには「冷やしすぎないこと」が鉄則です。冷蔵庫でキンキンに冷やしたすいかは、確かに口当たりは涼しいですが、実は甘みを感じにくくなります。理想は食べる2〜3時間前に冷蔵庫へ入れ、果肉の温度を10〜15℃程度にすること。これにより、すいか本来の甘さと香りを損なわずに、冷たさと味わいのバランスを楽しむことができます。冷蔵庫での長期保存は水分や風味が抜ける原因になるため、丸ごとのすいかは常温で涼しい場所に保管し、カットする直前に冷やすのが農家おすすめの食べ方です。

切り方による味の違い(放射状カットとスティックカット)

すいかの味は、実は切り方によっても変わって感じられます。伝統的な放射状カットは、中心から放射線状に切ることで、外側から中心へと異なる糖度を均等に分配できるため、どの部分もバランスよく甘さを楽しめます。一方で、最近人気のスティックカットは、細長く切ることで手を汚さずに食べやすく、パーティーや子ども向けに好まれていますが、断面が大きくなり空気に触れやすいため、食べる直前に切るのがポイントです。どちらの切り方も一長一短があるため、シーンに応じて使い分けることで、よりすいかを美味しく楽しめます。

塩をかけると甘くなる?科学的な理由

昔から「すいかに塩をかけると甘く感じる」と言われますが、これは単なる気のせいではなく、味覚の科学によるものです。塩分が舌の甘味受容体を一時的に活性化させることで、すいかの糖分がより強調され、相対的に甘さを強く感じるようになります。特に完熟前や、やや薄味のすいかにはこの方法が有効で、少量の塩をふるだけで味が引き立ちます。ただし、塩分を摂りすぎないよう、あくまで「ひとつまみ」が理想です。農家の間でも、味が物足りないすいかには塩をひと振りするのが定番で、家庭でも簡単に取り入れられるテクニックといえるでしょう。

7. プロも注目する新しいすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の楽しみ方

小玉すいかや種なしすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の人気の理由

近年注目を集めているのが小玉すいかと種なしすいかです。小玉すいかは直径20cmほどの手頃なサイズで、冷蔵庫にも収まりやすく、一人暮らしや少人数の家庭でも食べきりやすいのが魅力です。皮が薄くて可食部が多く、果肉も非常に甘い品種が増えており、甘さを重視する人からの人気も高まっています。また、種なしすいかは食べやすさが最大のメリットで、子どもや高齢者でもストレスなく食べられるため、家庭用だけでなく介護施設や学校給食でも導入が進んでいます。見た目のインパクトこそ控えめですが、味の進化と利便性の高さで新たなすいかファンを獲得しています。

冷凍・ジュース・シャーベットでのアレンジ

すいかの食べ方は「そのままかぶりつく」だけではありません。果肉を一口大にカットして冷凍しておけば、夏場の天然シャーベットとして楽しめます。凍らせたすいかはシャリっとした食感で、アイスのような感覚を味わえる上に、添加物なしでヘルシーなのが嬉しいポイントです。また、ミキサーにかけてジュースにすれば、甘みとみずみずしさをそのまま飲める贅沢なドリンクに早変わり。レモン汁を少し加えると爽やかな後味になり、大人も子どもも楽しめる味に仕上がります。さらに、果汁にゼラチンを加えてゼリーにしたり、ヨーグルトと混ぜてスムージーにしたりと、アレンジの幅は無限大です。

● 子どもと楽しめるスイカアートやイベント活用法

家庭でも楽しめるすいかの新しい活用法として、スイカアートが注目されています。すいかをくり抜いて中をボウル状にし、フルーツポンチやサラダを盛り付ければ、食卓が一気に華やかに。表面に彫刻を施してキャラクターの顔を描いたり、星型の抜き型で果肉をくり抜いたりするのも、子どもと一緒に楽しめる夏の工作体験になります。また、昔ながらのスイカ割りも、レジャーや夏祭りなどで盛り上がる人気イベントのひとつです。最近ではSNS映えを意識して、色の異なるカラースイカを使ったり、スイカケーキのようにデコレーションするなど、ビジュアル重視の楽しみ方も増えています。このようにすいかは、味わうだけでなく“体験”として楽しめる果物へと進化を遂げているのです。

8. 家庭菜園で楽しむすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)栽培のポイント

ベランダでも育てられる?小玉すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)の可能性

すいかといえば広い畑が必要というイメージがありますが、実は小玉すいかであれば、ベランダや家庭菜園でも十分育てることが可能です。小玉品種は果実の大きさが2〜3kgほどで、つるの広がりも比較的コンパクトなため、大きめのプランターや鉢を使えば都市部の限られたスペースでも栽培できます。鉢の大きさは直径30cm以上、深さも30cm以上のものを選び、通気性と排水性のよい土壌を用意することが重要です。品種選びでは、「紅小玉」や「愛娘さくら」など、家庭栽培向けに改良された品種がおすすめです。

栽培時期と土づくりの基本

すいかの栽培に適した時期は、地域にもよりますが一般的に4月下旬〜6月上旬に植え付けを行い、7月下旬〜8月に収穫します。発芽温度は25〜30℃と高いため、苗から始める方が成功率は高く、ホームセンターなどで販売されている接ぎ木苗が病害虫にも強くおすすめです。土壌づくりには元肥として完熟堆肥と緩効性の化成肥料をしっかり混ぜ込み、酸性を嫌うため苦土石灰でpH調整をしておくと良いでしょう。つるが広がるスペースが限られる場合はネットを使って立体栽培する方法もあります。

失敗しないための水やり・受粉・収穫のタイミング

すいかの栽培で失敗しやすいポイントのひとつが水やりです。成長初期はこまめな水やりが必要ですが、実がついてからは過湿を避け、やや乾燥気味に管理するのが甘く育てるコツです。人工授粉も収穫量に直結します。すいかは雌花と雄花が分かれて咲くため、朝のうちに雄花の花粉を綿棒や筆で雌花に付けてあげると結実率が高まります。実が大きくなってからは、底面に敷きワラなどを置いて地面との接触を防ぎ、病気や腐敗を防止します。収穫時期は受粉から35〜40日後が目安で、巻きひげが枯れていたり、叩いた音がポンポンと響くようであれば収穫適期です。自宅で育てたすいかは、味わいだけでなく育てた喜びもひとしおで、家族との夏の思い出作りにもぴったりです。

9. すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)にまつわる豆知識とトリビア

すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)は果物?野菜?意外な分類の秘密

私たちが日常的に果物として親しんでいるすいかですが、実は「野菜」として分類されていることをご存知でしょうか。すいかはウリ科の植物であり、トマトやきゅうりと同じく一年草で、花が咲いてから実がなる「果実的野菜」に該当します。農林水産省の分類上でも野菜とされており、主に家庭でデザートとして食べられることから「果物的に扱われている野菜」とも言われます。出荷や栽培の基準においても野菜として扱われており、青果市場や農業技術においてはこの分類が重要です。ただし、消費者の感覚としては「甘くて冷たくてデザートになる=果物」という印象が強く、栄養面や用途以上に文化的な分類が根強く残っているのも特徴です。

世界のすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)文化と食べ方

すいかは日本だけでなく、世界各国で夏の定番フルーツとして親しまれています。原産地はアフリカ大陸とされ、エジプトではなんと約5,000年前の壁画にすいかの姿が描かれていることが確認されており、紀元前から食べられてきた歴史があります。中国では世界最大の生産国で、すいかは「夏の縁起物」として祝宴の場にも登場し、果肉を凍らせて食べたり、ジュースやスープにすることもあります。中東ではすいかにフェタチーズを添えて食べる独自のスタイルもあり、塩気との組み合わせで甘みが引き立つ点は日本の塩すいかと通じる部分があります。アメリカではすいかフェスティバルが開催されるなど、夏のイベントに欠かせない存在として広く親しまれており、国によって異なる食べ方や習慣を持つ点も興味深いポイントです。

すいか(西瓜/スイカ/Watermelon)割りの由来と地域ごとの風習

日本の夏の遊びといえば「スイカ割り」。目隠しをして棒を持ち、周囲の声を頼りにすいかを割るこの遊びは、海辺やキャンプ場での定番行事として多くの人に親しまれています。起源には諸説ありますが、江戸時代の武士の訓練に由来するという説や、昭和期にレクリエーションとして広まったという説があります。正式なスイカ割りには実はルールも存在しており、日本すいか割り協会が定めた「競技用ルール」には、すいかと参加者の距離や、棒の長さ、制限時間まで細かく定められています。地域によっては、すいかを仏壇に供える風習や、初物を家族で分け合って無病息災を願う行事として用いるなど、すいかには単なる食べ物以上の文化的役割が根付いています。こうした背景を知ることで、すいかがより一層特別な存在に感じられるはずです。

10. 美味しいすいか(西瓜/スイカ/Watermelon)を通じて、夏をもっと豊かに

季節の果物を食べる意義

すいかをはじめとする旬の果物を食べることは、私たちの体と心にとって多くのメリットをもたらします。季節の食材は、その時期の気候に合った栄養素を自然に含んでおり、たとえば夏のすいかには水分やカリウム、シトルリンといった、暑さで疲れた体をいたわる成分が豊富です。さらに、旬の果物は流通量が多く価格も安定しており、味や鮮度も最も良い状態で手に入れられるという経済的な利点もあります。日々の食卓に旬の果物を取り入れることは、自然とのつながりを意識する生活の第一歩であり、日本ならではの「季節感を味わう文化」を大切にする習慣とも言えるでしょう。

家族や友人との食卓を彩る楽しさ

冷やしたすいかを切り分け、家族や友人と一緒に食べる時間は、単なる食事を超えたかけがえのないひとときです。子どもたちが笑いながら種を飛ばしたり、昔話に花を咲かせながらすいかを囲むことで、世代を超えた交流が自然と生まれます。見た目のインパクトや鮮やかな赤色も相まって、食卓に並べるだけで一気に夏らしさが演出され、ホームパーティーやBBQ、ピクニックなどのイベントでも主役級の存在感を放ちます。味覚だけでなく視覚や感情にも訴えかけるすいかは、人と人との心の距離を縮める不思議な力を持った果物なのです。

旬を楽しむ暮らしと健康の関係

忙しい日常の中でも、すいかのような季節の食べ物を取り入れることで、暮らしにリズムと彩りが生まれます。特に現代では、冷暖房や輸入品によって季節感が希薄になりがちですが、食事に旬を意識することで、自然の移ろいを肌で感じることができるようになります。また、旬の果物はその時期に私たちが必要とする栄養素をバランスよく含んでいるため、無理なく健康的な生活を支えることができます。すいかを通じて、ただ涼をとるだけでなく、季節に寄り添った丁寧な暮らしを意識することが、心身の充実につながっていくのです。すいかは、夏の栄養補給であると同時に、私たちの生活を少し豊かにしてくれる存在です。